В СССР было много Сусловых. Главным — великим и ужасным — когда-то казался Михаил Андреевич, главный идеолог КПСС и любимый объект партийного харассмента со стороны генсека Л. И. Брежнева. Всякий раз, награждая друг друга высокими наградами Родины, они впивались в товарищеские уста такими долгими и страстными поцелуями, что сие прекрасное мгновение останавливалось. Само «Время» тормозило свой бег. Не исключено, что именно это зрелище, перенесенное в нежном возрасте, навсегда повредило рассудок маленького ленинградского мальчика Виталика М. Когда он вырос и стал депутатом, то возглавил поход против содомитов, находя их повсюду и в таких промышленных масштабах, что родной его город вместо Северной Пальмиры уместнее было бы называть Северной Гоморрой.

Вспоминается еще диктор ЦТ Евгений Суслов, надежный дублер Игоря Кириллова. При личной встрече он оказался обаятельным и не лишенным чувства юмора человеком. В телепрограмме, снятой в 90-х по мотивам нашего сатирического журнала «P. S.» (сейчас в это невозможно поверить, но она вышла почти в прайм-тайм на Первом канале), Евгений Яковлевич с невозмутимым лицом прочитал сообщение о том, что Юрий Гагарин действительно летал в космос, но — не один. Поскольку космонавт покидал пределы СССР, вместе с ним в полет отправился сопровождающий, майор госбезопасности Рыбин, который из-за нехватки места в корабле «Восток-1» был лилипутом. Этим, дескать, и объяснялось множественное число знаменитой фразы «Поехали».

,

,

Но был еще один Суслов, Илья Петрович (1933– 2017). Может, его и не знали так хорошо, как вышеперечисленных однофамильцев. Или не знали вообще. Но многие представители социальной прослойки, которой называли тогда советскую интеллигенцию, по средам выстраивались в очередь к газетному киоску, чтобы купить свежий номер «Литературной газеты». И начинали читать ее с конца — с 16-й полосы, где квартировал «Клуб 12 стульев». Некоторые этим и ограничивались, если в номере не было еще и судебного очерка Аркадия Ваксберга или Ольги Чайковской.

А отцом-основателем этого клуба как раз и был Илья Суслов. Но сегодня речь пойдет не о знаменитых рубриках «Рога и копыта» и «Бумеранг», даже не о «романе века» под названием «Бурный поток», якобы принадлежавшем перу писателя Евг. Сазонова, людоведа и душелюба (за ним, конечно, скрывался сам Суслов).

Мы предлагаем вниманию читателей воспоминания журналиста, по всем своим параметрам отвечающие требованиям фельетонистики.

ТАМАНЬ

Пятнадцать лет назад вышло решение выпустить новый журнал. Назывался он «РТ» — еженедельник радио и телевидения. В нем должны были в первую очередь печататься программы радио и телевидения, а также статьи по проблемам массовой информации, стихи, рассказы. Нас собрали в этот журнал из самых разных изданий, и мы горели огнем: очень уж хотелось выпустить что-то такое мощное, красивое, умное и прогрессивное. Вы, вероятно, помните этот журнал: он был очень похож на журнал «Америка» — те же роскошные фотографии, мастерски сделанная обложка, разнообразные шрифты. Все было замечательно. Не учли только одно: журнал выпускался способом цветной офсетной печати, это довольно долгий технологический процесс, вступающий в противоречие с советской действительностью. Почему? А потому, что он никак не поспевал за программами Центрального телевидения. Как только составлялась программа, мы засылали ее в типографию, а к моменту выпуска нашего журнала все программы переигрывались по цензурным и другим соображениям, и эти поправки уже нельзя было внести: все уже было отпечатано! Так что самым слабым нашим местом была точность. И те, кто следил за программами телевидения по нашему «РТ», могли только чертыхаться и звонить в редакцию.

Но к этому мы уже привыкли и занимались больше тем, что придумывали всякие журналистские приемы, которые нельзя было испробовать в другом месте. Нам в этом не мешали, потому что наш редактор был совершенно невообразимый человек. Ради него я, собственно, и взялся за перо.

Его звали Борис Михайлович Войтехов. Вообще-то на место главного прочили совершенно другого человека. Но однажды Месяцев, председатель Радиокомитета, привел к нам небольшого изящного человека с совершенно европейским лицом, одетого с необычайной элегантностью, в прекрасном английском сером костюме и отлично повязанном галстуке.

— Это ваш главный редактор, — сказал Месяцев. — Он бывший комсомольский работник. Человек трудной, но интересной судьбы. Вопросы есть?

Мы разглядывали друг друга. Потом Войтехов сказал:

— А у меня, значить, вопросов пока нет. Это «значить» было немного обескураживающим, но кто знает, оговорился человек, неважно, проехали.

,

,

На следующее утро он собрал нас и сказал:

— ВКП(б) поставил меня, значить, руководить данным учреждением. Я человек, значить, очень занятой и буду читать этот журнал, как все, в киоске. Вот так, значить, и сделаем.

Мы обалдели. Мало того, что он называет КПСС ВКП (б) — кому это придет в голову в наши-то дни, но он какой-то немыслимый демократ! Читать свой журнал в киоске, то есть не читая материалов хотя бы в гранках, — такого при советской власти не было! Я исполнял тогда обязанности ответственного секретаря, и на мне, собственно, все и лежало, потому что до того времени выше меня никого не было по должности. И вот прислали редактора, а он и читать не хочет! Стало быть, все решения лежат на нас самих! С нашими-то мыслями и убеждениями!

Про Войтехова ходили слухи, что он сидел три раза. Ну сидел, ну два, но три! Про него говорили, что, будучи до войны заведующим отделом ЦК ВЛКСМ по агитации и пропаганде, он лично руководил сносом храма Христа Спасителя в Москве. Говорили, что он написал с Леонидом Ленчем пьесу «Павел Греков», которая была поистине сенсационной в 1939 году. Это была пьеса — попробуйте вообразить! — об оклеветанных людях в эпоху чистки 30-х годов! Говорят, пьеса кончалась так: на сцене сидел партком, а зрители в зале были как бы партсобранием. И когда секретарь парткома, разбиравший дело невинного Павла Грекова, спрашивал прямо в зал: «Кто за то, чтобы оставить в партии товарища Грекова?» — все зрители как один тянули руку, и у многих на глазах были слезы, потому что каждый ставил себя на место Грекова и знал, что с ним будет, если его исключат. Это сейчас задним умом можно понять, что такая смелая пьеса появилась по прямому указанию Сталина, потому что надо было оправдать себя и взвалить всю вину на Ежова и Ягоду, но тогда-то все думали, что все позади и что Сталин разобрался, наконец, кто его настоящие враги, и восстановил справедливость!

Я как-то спросил о Войтехове, и Ленч сказал:

— Илья, прошу вас, никогда, ни при каких обстоятельствах не вспоминайте при мне об этом человеке! Я не могу о нем дышать.

Какой-то очевидец клялся, что он знает, что Войтехов сидел за то, что поставлял девочек сыну Сталина Василию. Другой утверждал, что второй раз Войтехова посадили за то, что он издал в Англии какую-то книгу во время войны. А за что он сидел в первый раз, никто и не знал: кто ж тогда не сидел? Тем более он работал в комсомоле и сносил храмы. Так что история его посадок, а тем более назначений была довольно темной.

Мы выпустили первый номер и пили в честь этого события в редакции после работы. Открылась дверь, и вошел главный с журналом под мышкой.

— Ну-те-с, значить, — сказал он, — давайте посмотрим…

Мы сгрудились вокруг него, а он стал листать журнал.

— А это что? — он ткнул пальцем в какую-то фотографию.

— Это пейзаж, — сказал кто-то. — Красивый, правда?

— Мне не нравится, — сказал главный. — Этот пейзаж, значить, надо снять.

— Как снять? — ахнул я. — Тираж-то весь отпечатан!

— Это меня не касается, — строго сказал Войтехов. — Я, значить, говорю снять, стало быть, снять.

— А как? — спросил я.

— Уничтожьте эту картинку, значить, — сказал элегантный Войтехов и ушел.

«А он не псих?» — спросил кто-то.

— Не знаю, — сказал я. — Что-то надо сделать…

И мы вырвали страницу с этой злополучной картинкой из всего стотысячного тиража! К счастью, большая часть его еще оставалась ночью в типографии. А остальные мы разыскивали в киосках. Так он и пришел к читателям — с вырванной страницей.

Мы понимали, что так продолжаться не может. Этот человек всех нас погубит. Знали мы таких демократов, читающих журналы в киосках и потом принимающих дикие решения. Я стал подсовывать ему рукописи. Он возвращал их непрочитанными: на них не было ни одной его пометки.

— А может, он просто не умеет читать? — строил догадки кто-то. Мы настаивали, чтобы он знакомился с материалом для печати. Он упирался. Наконец, он взял литсотрудника Колю, заперся с ним в кабинете и через три часа вернул мне рукопись, которую я ему послал. На ней были пометки, сделанные рукой Коли.

— Коля, — сказал я ему. — Почему это ты правишь рукописи? Это моя и его прерогатива. А ты при чем?

— Илья Петрович! — взмолился Коля. — При чем тут я. Он сказал, что забыл дома очки и чтобы я ему прочитал вслух статью. По ходу он делал замечания, я и вносил.

И Коля остался на этой работе до конца журнала: редактор всегда забывал очки. Когда он понял, что мы что-то поняли, он решил применить такой метод: он собирал всех нас в своем кабинете, и Коля вслух читал рукописи. После каждой точки Войтехов его останавливал и спрашивал:

— Все согласны с этим, значить, предложением?

Мы умирали. Это даже не было смешно. Он был неграмотным.

Он не читал газет, книг и журналов. Он понятия не имел, что происходит в жизни! Он не знал, что ВКП(б) давно переименовали в КПСС! Он был элегантным чудовищем. За него всё всегда делали другие: писали пьесы, докладные, книги, а он выколачивал себе все, что надо было, через своих бывших дружков по ЦК ВЛКСМ — Месяцева, Михайлова, Шелепина, Семичастного… И у него были идеи.

Он вызвал меня и сказал:

— Вчерась я, значить, ехал по своим делам мимо Останкина. Прекрасный парк. Там я вырос. Родина. И вот я, значить, вижу, что там строят башню. Уродство. Вся красота насмарку. Надо эту башню снести.

— О чем вы, Борис Михайлович? — мучимый тяжелыми предчувствиями, спросил я. — Уж не о телевизионной ли башне идет речь?

— Не знаю. Здоровенная чугунная башня. Может быть, и телевизионная.

— Борис Михайлович! — взмолился я — Мы же с вами работаем в Комитете по радио и телевидению. Это же наша башня! Это будет самая высокая телебашня в мире! На нее работает вся страна. На нее работает Франция, Финляндия. Кто же нам это позволит вот так взять и снести?

— Петр Ильич! — сказал Войтехов. — Чем она длиннее, эта башня, тем больше удовольствия ее снести!

Он был похож на Наполеона, я даже немного загордился им, ей-богу.

Он никак не мог запомнить ни одного нашего имени и говорил:

— Пусть зайдет тот, с рыжей бородой, который сидит в комнате той блондинки. Позовите этого, похожего на армянина, но с русской фамилией. Где та, у которой чулки?

Меня он звал Петр Ильич. Когда я сказал, что меня зовут Илья Петрович, это Чайковского звали Петр Ильич, он удивился:

— Правда, его так звали?

Но перестроиться или запомнить он не мог.

Я вызвал Сашу, журналиста, озабоченного разрушением природы, и заказал ему статью о сносе Останкинской телебашни.

— Я люблю Войтехова, — сказал Саша. — Никто никогда не посмел бы даже подумать о таком! Он невежественен, а потому гениален!

Когда статья была написана, я отдал ее Войтехову, и он уехал с ней в ЦК.

Больше мы никогда не возвращались к этой теме.

Он весь день пропадал в ЦК. Иногда он звонил в редакцию и говорил, явно рассчитывая, что его кто-то слушает там, откуда он звонил:

— Звоню из ВКП(б). Все идет по плану? Прекрасно. Продолжайте.

Однажды критик Г. К. сказал мне, что Солженицын хочет отдать нам главу «Ракового корпуса», набранного в «Новом мире».

— Твардовский сказал Александру Исаевичу, чтобы он попытался что-нибудь напечатать в другом журнале. Так ему легче будет бороться за публикацию романа. Он планирует выпустить его в последних номерах года. Глава будет совершенно безобидная. Нужна только сноска: «Полностью роман будет напечатан в одиннадцатом номере «Нового мира». Попробуешь?

Я пошел к Войтехову.

— Борис Михайлович, — сказал я. — Солженицын хочет отдать нам главу из своего романа.

— Кто такой? — спросил Войтехов.

Я присмотрелся. Нет, не играет. Не знает.

— Солженицын, — сказал я, — самый знаменитый русский писатель. Кстати, его выдвинули кандидатом на Ленинскую премию.

— А принесет ли его рассказ славу нашему журналу? — пытливо спросил Войтехов.

Я сказал, что журнал будут рвать из рук. И что если он поборется в ВКП(б), то после публикации Солженицына можно будет сразу войти в историю.

— Ну что же вы ждете? — сказал с загоревшимися глазами Войтехов. — Посылайте его в набор!

,

,

— Читать будете?

— Нет, зачем же, вы дали этому, как его, значить… хорошую аттестацию.

Я заслал главу Солженицына в набор. Через два часа мне позвонила цензор и попросила приехать в издательство «Правда» (там мы печатались).

Цензор Главлита была мне давно знакома, она читала несколько изданий «Правды», в том числе журнал «Юность», где я до этого работал.

— Илья Петрович! — сказала она мне. — Да что вы, голубчик. Какой Солженицын? Нельзя Солженицына.

—Почему? — удивленно вскричал я (с цензором всегда надо удивленно вскрикивать, тогда у них появляется желание объяснять. Некоторые из них — вполне приличные люди, которые испытывают неловкость от того, что вынуждены «снимать» то или иное имя, значащееся в цензурном списке. Когда-то я подсунул в «Литературке» чудные стихи Эммы Коржавина, но мне их вернули, и цензор виновато показал мне имя Коржавина в цензурном списке: мол, я ничего против него лично не имею, но ведь он «подписант» — поставил свое имя под письмом в защиту кого-то, кого власть решила посадить).

— Почему? — удивленно вскричал я.

— Но он же в списке, вы же знаете, — укоризненно сказала цензор.

— Откуда ж мне знать? Может быть, позвоните «наверх», а? Журнал маленький, дело-то какое благородное…

— И глава очень хорошая, — вздохнула цензор. — А что, Войтехов читал?

— Так это ж его идея! — сказал я. — Он мне прямо так и сказал: «Глава эта принесет славу нашему журналу!»

— Вот пусть он и позвонит. — сказала цензор, — Если у него получится, я сразу же узнаю и поставлю штамп. А без этого, уж не обессудьте… Такая хорошая глава…

Я помчался в редакцию.

— Что же это получается? — крикнул я Войтехову. — Какой-то там чиновник из Главлита, сидящий в издательстве, не желает выполнять ваше указание о печати Солженицына! Это надо же докатиться! На кого они руку поднимают! Борис Михайлович, я бы не стерпел!

— Я еду в ВКП(б). — угрожающе сказал Войтехов. — Они забыли, с кем имеют дело! Напишите мне на бумажке фамилию этого… чей рассказ… С моими связями…

Я написал ему на бумажке «С-О-Л-Ж-Е-Н-И-Ц-Ы-Н», и он укатил в свое ВКП(б).

Мы ждали развязки.

— Черт его знает! — сказал критик Г.К., притащивший рукопись Солженицына, — А вдруг пробьет!

— Как бы я хотел присутствовать при этом разговоре! — сказал я. — Это же сюрреализм! Один борется за человека, которого он никогда не читал и никогда о нем не слышал. Второй старается понять, откуда у его собеседника такая чудовищная смелость, не стоит ли за этим что-то, чего он не знает. И все матом, матом!

Через три часа приехал бледный Войтехов.

— Зайдите ко мне, Петр Ильич!

Он плотно закрыл дверь и сказал:

— У этого вашего, значить, писателя какие-то проступки перед партией. Они на меня смотрели, как на сумасшедшего. Но я им показал, кто сумасшедший!

Я замер.

— Я им сказал, что это я их проверяю. Не погасла ли у них, значить, бдительность. А что он сделал, этот ваш Со-сол-солже-нцын?

Однажды он пришел в редакцию радостный и возбужденный.

— Вчерась, значить, мне одна дама, очень приятная, надо сказать, читала произведение «Тамань». Замечательная вещь! Все как живое перед глазами.

— Какую «Тамань»? — спросили мы. — Лермонтова?

— Возможно. Я бы хотел, чтобы это было напечатано у нас.

— Борис Михайлович! — взмолились мы. — Эта повесть напечатана во всех учебниках по литературе, во всех собраниях сочинений Лермонтова. Зачем ее перепечатывать?

— Ну что вы за люди! — сказал Войтехов. — В кои-то годы мне понравилось произведение. Я, значить, говорю печатать, стало быть, печатать.

И мы напечатали в журнале «РТ» повесть Лермонтова «Тамань».

А потом нас закрыли. Не за «Тамань», конечно.

Мы никак не могли научиться печатать правильные программы телевидения. По нашему журналу можно было увидеть, как работает телевизионная цензурная мельница, в пух и прах перемалывающая все подготовленное к показу. И журнал «РТ» испустил дух примерно через полтора года после своего рождения. Ему на смену пришел скромный черно-белый листок «Программы Центрального телевидения». Без Войтехова и без нас. Он был серый, как советское радио и телевидение. И его редакторам и в голову не пришло бы побежать в ВКП(б), чтобы просить за Солженицына. Хотя они его тоже не читали.

В 1974 году, устав наблюдать за эротическими упражнениями членов Политбюро, Илья Суслов, подобно многим шестидесятникам, эмигрировал в США. Там он выпустил несколько книжек — «Прошлогодний снег», «Рассказы о товарище Сталине и других товарищах», «Выход к морю».

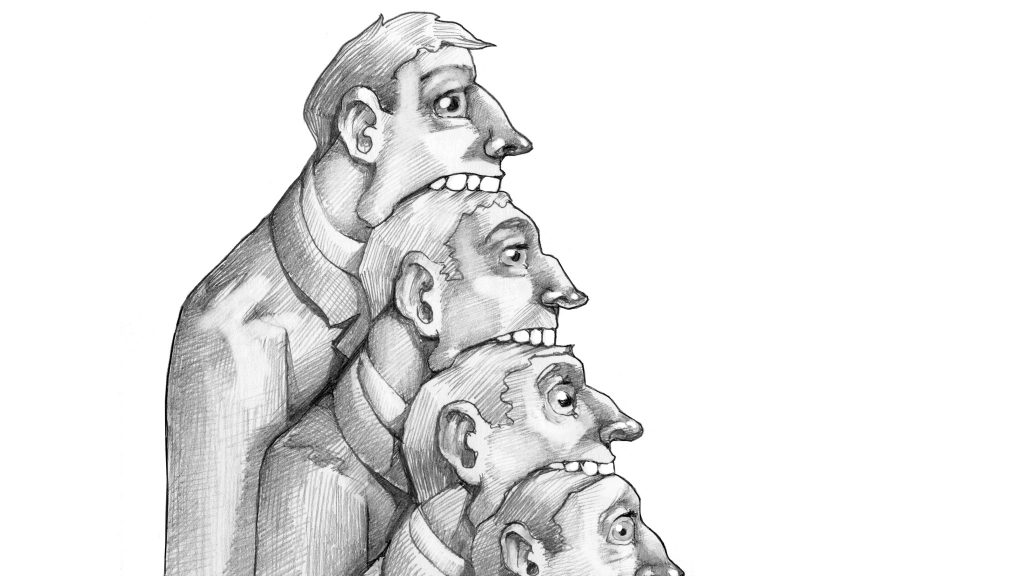

Данную публикацию кто-то расценит как наш запоздалый вклад в неожиданно развернувшиеся по всей стране торжества по случаю 100-летия Ленинского комсомола, а кому-то покажется, что мы на что-то намекаем. Полно! Войтеховых в главреды вряд ли где еще назначают. Впрочем, смена вех и веков не мешает людям с беспокойными сердцами руководить разными областями нашей сегодняшней жизни. Начиная с федерации футбола и кончая Советом Федерации.

,