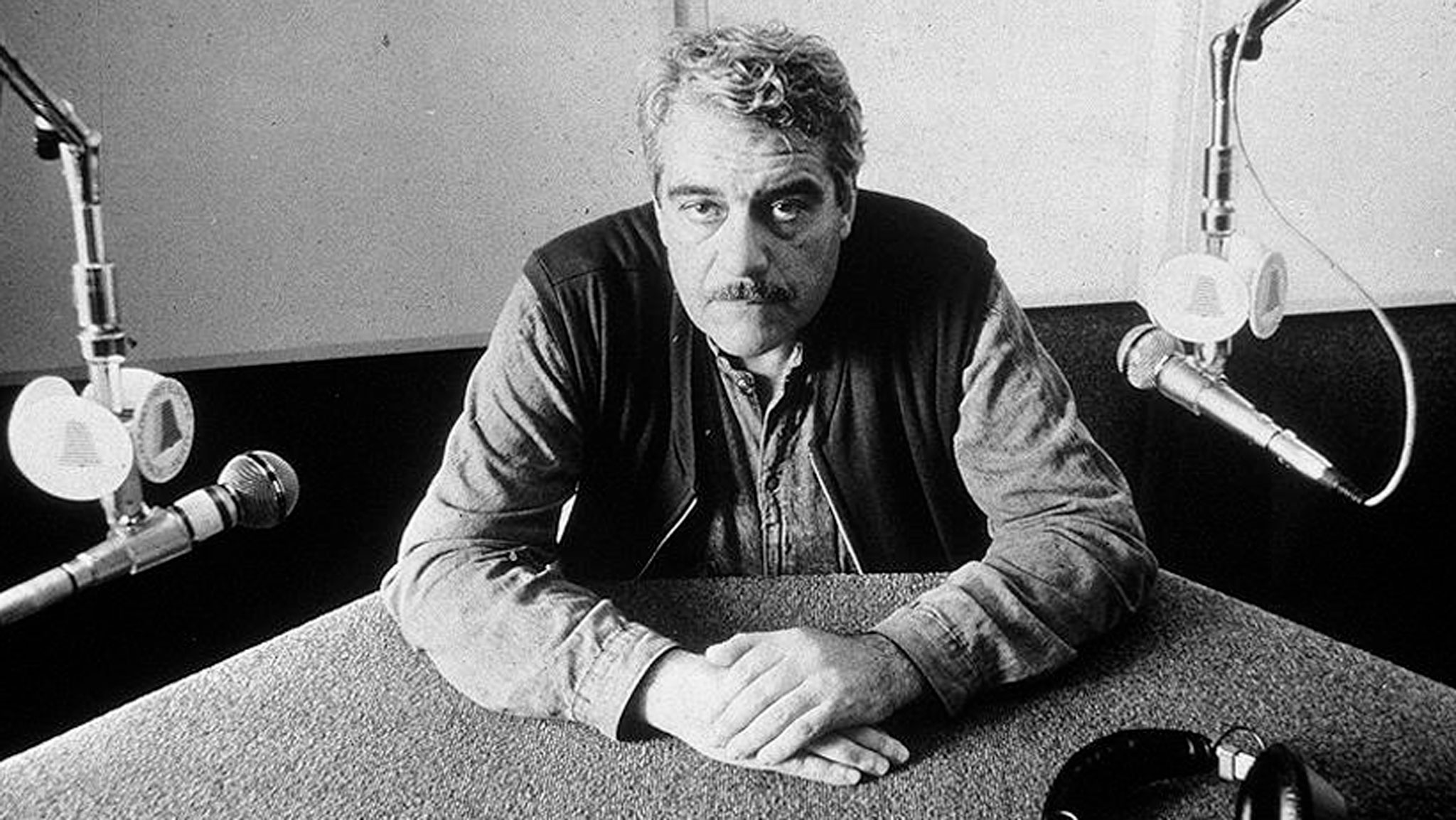

Сергей Довлатов был, безусловно, одним из самых радиогеничных российских писателей. Несмотря на то что с ленинградского радио его выгнали. Зато на «Свободе» к нему пришел заслуженный успех.

Вот как вспоминал о совместной работе с ним на ньюйоркской радиостанции Александр Генис:

У Довлатова был на редкость подходящий для радио голос. Сергей задушевно, как Марк Бернес, почти шептал в микрофон. Каждый раз, когда из студии доносился глуховатый баритон Сергея, я вспоминал Уорда Стрэйдлейтера, персонажа из повести «Над пропастью во ржи», который таким же «честным и искренним, как у президента Линкольна» голосом уговаривал девушку снять лифчик.

В прозе Довлатова всегда лучше всего слышен тот голос, что пробивается сквозь помехи. Неудивительно, что Сергей оказался на «Свободе». Тем более что там неплохо платили. Работу на радио Сергей часто считал халтурой и в «Филиале» изобразил нашу редакцию скопищем монстров. Как всегда у Довлатова, это верно только отчасти. На самом деле нью-йоркская «Свобода» времен Довлатова быстро превратилась в клуб, где посторонних толпилось больше, чем своих. У нас на радио было тогда так весело, что неугомонный Бахчанян попросил взять его в штат — художником.

Надо сказать, что радио отвечало акустической природе довлатовского дарования. Сергей писал вслух и выпускал предложение только тогда, когда оно безупречно звучало. Наверное, поэтому Довлатова всегда любили слушатели, и письма он получал чаще, чем все остальные вместе взятые. Сергей только жаловался, что кончаются они одинаково — просьбой прислать джинсы.

,

,

Юрий Гендлер, бывший начальник русской службы радио «Свобода», благодаря которому, кстати, Довлатов и оказался в редакции:

Общение с ним как бы улучшало жизнь, точнее, на какой-то градус, иногда большой, повышало настроение. Я много раз замечал, что как только он появлялся в редакции радио «Свобода», на Бродвее, 1775, то у всех менялись и оживлялись лица, все как бы чего-то ожидали. Кстати, и название передачи «Бродвей, 1775» придумал Сережа. В общем, Сережа нравился, привлекал к себе. Была у него такая аура. И этому есть рациональное объяснение. У Сережи была мгновенная реакция, исключительная способность моментально отреагировать на ситуацию одним коротким и запоминающимся, чаще всего остроумным замечанием. Вот один из тысячи случаев. Было это где-то в середине 80-х, в золотое время нашей жизни. Кто-то в редакции громко читает статью из «Литературной газеты» об общем упадке образования в США: «По данным газеты «Нью-Йорк таймс», — пишет «Литературка», — в стране насчитывается 25 миллионов безграмотных». На этой последней фразе входит Сережа и произносит в ту же секунду: «И я один из этих 25 миллионов». И все сразу же стало на свои места. Остальные, не такие уж тупые, сообразили бы, конечно, что газету «Нью-Йорк таймс» волнует грамотность на английском. Но запомнился в этом эпизоде только Сережа.

Борис Парамонов, коллега и старинный друг писателя:

С Сергеем Довлатовым я познакомился осенью 1956 года. Знакомство это было не литературное, а скорее семейное, условно говоря. Сергей тогда же произнес фразу, которая мне навсегда запомнилась, так сказать, выдал визитную карточку, сказав: «Вы замечали, что ухо похоже на валторну?» Я сразу же догадался, что этот молодой человек если не пишет, то будет писать прозу.

Я помню рассказы Довлатова в компаниях. Лучший, по-моему, о Стаханове на балете «Пламя Парижа». Известно, что это балет, в котором финале поют революционную песню «Ca ira» (она, кстати, была в репертуаре Эдит Пиаф). Стаханова, в рассказе Довлатова, посадили в одну ложу с Немировичем-Данченко, и шахтер все время спрашивал маститого деятеля театра: «Слышь, папаша, а чего они не поют?» «Но это же балет, милостивый государь!» – отвечал Немирович. А когда все-таки в конце концов запели эту самую «Ca ira», Стаханов хлопнул старика по плечу и радостно заорал: «Ну что, батя, видать, и ты первый раз в театре!

Ниже – отрывок из уже упомянутого «Филиала».

Я — радиожурналист. Точнее — анкермен, ведущий. Мы вещаем на Россию. Радиостанция «Третья волна». Программа «События и люди». Наша контора расположена в центре Манхэттена.

В России ускорение и перестройка. Там печатают Набокова и Ходасевича. Там открывают частные кафе. Там выступает рок-группа «Динозавры». Однако нас продолжают глушить. В том числе и мой не очень звонкий баритон. Говорят, на это расходуются большие деньги.

У меня есть идея — глушить нас с помощью все тех же «Динозавров». Как говорится, волки сыты и овцы целы.

Я спешу. Солдатский завтрак: чашка кофе, «Голуаз» без фильтра. Плюс заголовки утренних газет:

«Еще один заложник… Обстреляли базу террористов… Тим О’Коннор добивается переизбрания в Сенат…»

Впрочем, нас это волнует мало. Наша тема — Россия и ее будущее. С прошлым все ясно. С настоящим — тем более: живем в эпоху динозавров. А вот насчет будущего есть разные мнения. Многие даже считают, что будущее наше, как у раков, — позади.

Час в нью-йоркском сабвее. Ежедневная психологическая гимнастика. Школа выдержки, юмора, демократии и гуманизма. Что-то вроде Ноева ковчега.

Здесь самые толстозадые в мире полицейские. Самые безликие менеджеры и клерки. Самые темпераментные глухонемые. Самые шумные подростки. Самые вежливые бандиты и грабители.

Здесь вас могут ограбить. Однако дверью перед вашей физиономией не хлопнут. А это, я считаю, главное.

Радио «Третья волна» помещается на углу Сорок девятой и Лексингтон. Мы занимаем целый этаж гигантского небоскреба «Корвет». Под нами — холл, кафе, табачный магазин, фотолаборатория.

Здесь всегда прогуливаются двое охранников, белый и черный. С белым я здороваюсь как равный, а перед черным немного заискиваю. Видно, я демократ.

На радио я сотрудничаю уже десять лет. В первые же дни начальник Барри Тарасевич объяснил мне:

— Я не говорю вам — что писать. Я только скажу вам — чего мы писать категорически не должны. Мы не должны писать, что религиозное возрождение с каждым годом ширится. Что социалистическая экономика переживает острый кризис. И так далее. Все это мы писали сорок лет. За это время у нас сменилось четырнадцать главных редакторов. А социалистическая экономика все еще жива.

— Но она действительно переживает кризис.

— Значит, кризис — явление стабильное. Упадок вообще стабильнее прогресса.

— Учту.

Барри Тарасевич продолжал:

— Не пишите, что Москва исступленно бряцает оружием. Что кремлевские геронтократы держат склеротический палец…

Я перебил его:

— На спусковом крючке войны?

— Откуда вы знаете?

— Я десять лет писал это в советских газетах.

— О кремлевских геронтократах?

— Нет, о ястребах из Пентагона.

Иногда меня посещают такие фантазии. Закончилась война. Америка капитулировала. Русские пришли в Нью-Йорк. Открыли здесь свою комендатуру.

Пришлось им, наконец, решать, что делать с эмигрантами. С учеными, писателями, журналистами, которые занимались антисоветской деятельностью.

Вызвал нас комендант и говорит:

— Вы, наверное, ожидаете смертной казни? И вы ее действительно заслуживаете. Лично я собственными руками шлепнул бы вас у первого забора. Но это слишком дорогое удовольствие. Не могу я себе этого позволить! Кого я посажу на ваше место? Где я возьму других таких отчаянных прохвостов? Воспитывать их заново — мы не располагаем такими средствами. Это потребует слишком много времени и денег… Поэтому слушайте! Смирно, мать вашу за ногу! Ты, Куроедов, был советским философом. Затем стал антисоветским философом. Теперь опять будешь советским философом. Понял?

— Слушаюсь! — отвечает Куроедов.

— Ты, Левин, был советским писателем. Затем стал антисоветским писателем. Теперь опять будешь советским писателем. Ясно?

— Слушаюсь! — отвечает Левин.

— Ты, Далматов, был советским журналистом. Затем стал антисоветским журналистом. Теперь опять будешь советским журналистом. Не возражаешь?

— Слушаюсь! — отвечает Далматов.

— А сейчас, — говорит, — вон отсюда! И помните, что завтра на работу!

Радио «Третья волна» — это четырнадцать кабинетов, два общих зала, пять студий, библиотека и лаборатория. Плюс коридор, отдел доставки, техническая мастерская и хранилище радиоаппаратуры.

Кабинеты предназначены для штатных сотрудников. Общие залы, разделенные перегородками, для внештатных. Здесь же работают секретари и машинистки. В особых нишах — телетайп, селектор и копировальное устройство.

Есть специальная комната для вахтера.

В Союзе о нашей радиостанции пишут брошюры и книги. Десяток таких изданий есть в редакционной библиотеке:

«Паутина лжи», «Технология ненависти», «Мастера дезинформации», «Под сенью ФБР», «Там, за железной дверью». И так далее.

Кстати, дверь у нас стеклянная. Выходит на лестничную площадку. У двери сидит мисс Филлипс и вяжет.

В брошюрах нашу радиостанцию именуют зловещим тайным учреждением. Чем-то вроде неприступной крепости. Расположены мы якобы в подземном бункере. Охраняемся чуть ли не баллистическими ракетами.

В действительности нас охраняет мисс Филлипс. Если появляется незнакомый человек, мисс Филлипс спрашивает:

— Чем я могу вам помочь?

Как будто дело происходит в ресторане.

Если же незнакомый человек уверенно проходит мимо, охранница восклицает:

— Добро пожаловать!..

Сюда можно приводить друзей и родственников. Можно приходить с детьми. Можно назначать тут деловые и любовные свидания.

Уверен, что сюда нетрудно пронести бомбу, мину или ящик динамита. Документов здесь не спрашивают. Не знаю, есть ли какие-то документы у штатных сотрудников. У меня есть только ключ от редакционной уборной.

На радио около пятидесяти штатных сотрудников. Среди них имеются дворяне, евреи, бывшие власовцы. Есть шестеро невозвращенцев — моряков и туристов. Есть американцы русского и местного происхождения. Есть интеллигентный негр Руди, специалист по творчеству Ахматовой.

Попадаются на радио довольно замечательные личности. Есть внучатый племянник Керенского с неожиданной фамилией Бухман. Есть отдаленный потомок государя императора — Владимир Константинович Татищев.

Как-то у нас была пьянка в честь дочери Сталина. Сидел я как раз между Татищевым и Бухманом. Строго напротив Аллилуевой.

Справа, думаю, родственник Керенского. Слева — потомок императора. Напротив — дочка Сталина. А между ними — я. Представитель народа. Того самого, который они не поделили.

Мой редактор по образованию — театровед. Работал на московском телевидении. Был тарифицирован в качестве режиссера. Поставил знаменитый многосерийный телефильм «Будущее начинается сегодня». Стал задумываться об экранизации Гоголя. Поссорился с начальством. Эмигрировал. Обосновался в Нью-Йорке. Поступил на радио.

Тарасевич быстро выучил английский. Стал домовладельцем. Увлекся выращиванием грибов. Я не оговорился, именно грибов. Подробностей не знаю.

Первые годы все думал о театре. Пытался организовать труппу из бывших советских актеров. И даже поставил один спектакль. Что-то вроде композиции по «Миргороду».

Премьера состоялась на Бродвее. Я был в командировке, пойти не смог. Потом спросил у одного знакомого:

— Ты был? Ну как?

— Да ничего.

— Народу было много?

— Сначала не очень. Пришел я — стало значительно больше.

Тарасевич был довольно опытным редактором и неглупым человеком. Вспоминаю, как я начинал писать для радио. Рецензировал новые книги. Назойливо демонстрировал свою эрудицию.

Я употреблял такие слова, как «философема», «экстраполяция», «релевантный». Наконец, редактор вызвал меня и говорит:

— Такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают только аспиранты МГУ.

Года три у нас проработал внештатным сотрудником загадочный религиозный деятель Лемкус. Вел регулярные передачи «Как узреть Бога?». Доказывал, что это не так уж сложно.

Тарасевич, поглядывая на Лемкуса, говорил:

— Может, и хорошо, что нас глушат. Иногда это даже полезно. Советские люди от этого только выигрывают.

Лемкус обижался:

— Вы не понимаете, что такое религия. Религия для меня…

— Понимаю, — жестом останавливал его Тарасевич. — Источник заработка.

В коридоре мне попался диктор Лева Асмус. Лева обладал красивым низким баритоном удивительного тембра. Читал он свои тексты просто, выразительно и без эмоций. С той мерой равнодушия, которая отличает прирожденных дикторов.

Асмус проработал на радио восемь лет. За эти годы у него появилась довольно странная черта. Он стал фанатиком пунктуации. Он не только следовал всем знакам препинания. Он их четко произносил вслух. Вот и теперь он сказал:

— Привет, запятая, старик, многоточие. Срочно к редактору, восклицательный знак.

— Что случилось?

— Открывается симпозиум в Лос-Анджелесе, точка. Тема, двоеточие, кавычки, «Новая Россия», запятая, варианты и альтернативы. Короче говоря, тире, очередной базар. Тебе придется ехать, многоточие.

Этого мне только не хватало.

Навстречу мне спешит экономический обозреватель Чобур. Девятый год он курит мои сигареты. Девятый год я слышу от него при встрече братское: «Закурим!»

Когда я достаю мои неизменные «Голуаз» и зажигалку, Чобур уточняет: «Спички есть».

Иногда я часа на два опаздываю. Завидев меня, Чобур с облегчением восклицает:

— Целый день не курил! Привык к одному сорту. Втянулся, понимаешь… Закурим!

Я спросил Чобура:

— Как дела?

— Потрясающие новости, старик! Мне дали наконец четырнадцатый грэйд в тарифной сетке. Это лишние две тысячи в год! Это новая жизнь, старик! Принципиально новая жизнь!.. Закурим по такому случаю.

Напротив кабинета редактора сидит машинистка Полина. Когда-то она работала в нашей франкфуртской секции. Познакомилась с немецким актером. Вышла замуж. Переехала с мужем в Нью-Йорк. И вот этот Клаус сидит без работы.

Я говорю Полине:

— Надо бы ему поехать в Голливуд. Он может играть эсэсовцев.

— Разве Клаус похож на эсэсовца?

— Я его так и не видел. На кого он похож?

— На еврея.

— Он может играть евреев.

Полина тяжело вздыхает:

— Здесь своих евреев более чем достаточно.

Редактор Тарасевич приподнялся над столом, заваленным бумагами.

— Входи, — говорит, — присаживайся.

Я сел.

— Тебе в Калифорнии бывать приходилось?

— Трижды.

— Ну и как? Понравилось?

— Еще бы! Сказочное место. Райский уголок.

— Хочешь еще раз туда поехать?

— Нет.

— Это почему же?

— Семья, домашние заботы и так далее.

— Тем более — поезжай. Отдохнешь, развлечешься. Между прочим, в Калифорнии сейчас — апрель.

— То есть как это?

— Ну, в смысле — жарко. Я бы не задумываясь поехал — солнце, море, девушки в купальниках… Прости, отвлекся.

— Нет уж, продолжай, — говорю.

Редактор продолжал:

— Еще один вопрос. Скажи мне, что ты думаешь о будущей России? Только откровенно.

— Откровенно? Ничего.

— Своеобразный ты человек. В Калифорнию ехать не хочешь. О будущей России не задумываешься.

— Я еще с прошлым не разобрался… И вообще, что тут думать?! Поживем — увидим.

— Увидим, — согласился редактор, — если доживем.

Тарасевич давно интересовался:

— Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы?

— Не думаю.

— А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение?

— Мировоззрения нет.

— Что же у тебя есть?

— Миросозерцание.

— Разве это не одно и то же?

— Нет. Разница примерно такая же, как между штатным сотрудником и внештатным.

— По-моему, ты чересчур умничаешь.

— Стараюсь.

— И все-таки, как насчет идеалов? Ты же служишь на политической радиостанции. Идеалы бы тебе не помешали.

— Это необходимо?

— Для штатных работников — необходимо. Для внештатных — желательно.

— Ну, хорошо, — говорю, — тогда слушай. Я думаю, через пятьдесят лет мир будет единым. Хорошим или плохим — это уже другой вопрос. Но мир будет единым. С общим хозяйством. Без всяких политических границ. Все империи рухнут, образовав единую экономическую систему…

— Знаешь что, — сказал редактор, — лучше уж держи такие идеалы при себе. Какие-то они чересчур прогрессивные.

Год назад Тарасевич заговорил со мной о штатной работе:

— Ты знаешь, что Клейнер в больнице? Состояние критическое.

(Клейнер был одним из штатных сотрудников.)

Я спросил:

— Думаешь, надежда есть?

— Сто шансов против одного. А значит, освобождается вакансия.

— Я спрашиваю — надежда есть, что он будет жить?

— А-а… Это вряд ли. Жаль, хороший человек был. И не в пример тебе — убежденный борец с коммунизмом.

Пришлось мне объяснить редактору:

— Понимаешь, штатная работа не для меня. Чиновником я становиться не желаю. Дисциплине подчиняться не способен. Подработать — это с удовольствием. Но главное мое занятие — литература.

— Сочувствую, — заметил Тарасевич искренне, без всякого желания обидеть.

Тарасевича два раза отвлекали. Затем он бегал в студию. Затем беседовал по телефону женским голосом: «Кого вам надо?.. Нету Тарасевича. Сама его весь день разыскиваю…» Затем чинил компьютер с помощью ножа для разрезания бумаги. И лишь потом он сформулировал мое задание:

— Едешь в Калифорнию. Участвуешь в симпозиуме «Новая Россия». Записываешь на пленку все самое интересное. Берешь интервью у самых знаменитых диссидентов. Дополняешь все это собственными размышлениями, которые можно почерпнуть у Шрагина, Турчина или Буковского. И в результате готовишь четыре передачи, каждая минут на двадцать.

— Ясно.

— Вот программа. Действуют три секции: общественно-политическая, культурная и религиозная. Намечено около двадцати заседаний. Тематика самая невероятная. От Брестского мира до Ялтинской конференции. От протопопа Аввакума до какого-нибудь идиотского Фета. Короче, Россия и ее будущее.

— Какое же это будущее — Фет, Аввакум?..

— Меня не спрашивай. Есть программа. Пожалуйста — «Эхо Ялтинской конференции. Доклад Шендеровича». Читаю дальше: «Фет — провозвестник еврокоммунизма. Сообщение Фокина». Между прочим, тут есть и о будущем. Вот, например. «Россия и завоевание космических пространств». «Экуменические центры будущей России». И так далее.

— Сориентируюсь на месте.

— Мероприятие завершится символическими выборами.

— Кого же будут выбирать?

— Я думаю, президента.

— Какого президента?

— Президента в изгнании.

— Президента — чего?

— Я думаю — будущей России. Президента и всех его однодельцев — митрополитов, старост, разных там генералиссимусов… Да что ты ко мне пристал?! Намечено серьезное общественное мероприятие. Мы должны его отобразить. Какие могут быть вопросы?! Действуй! Ты же профессионал!..

Я давно заметил: когда от человека требуют идиотизма, его всегда называют профессионалом.

,