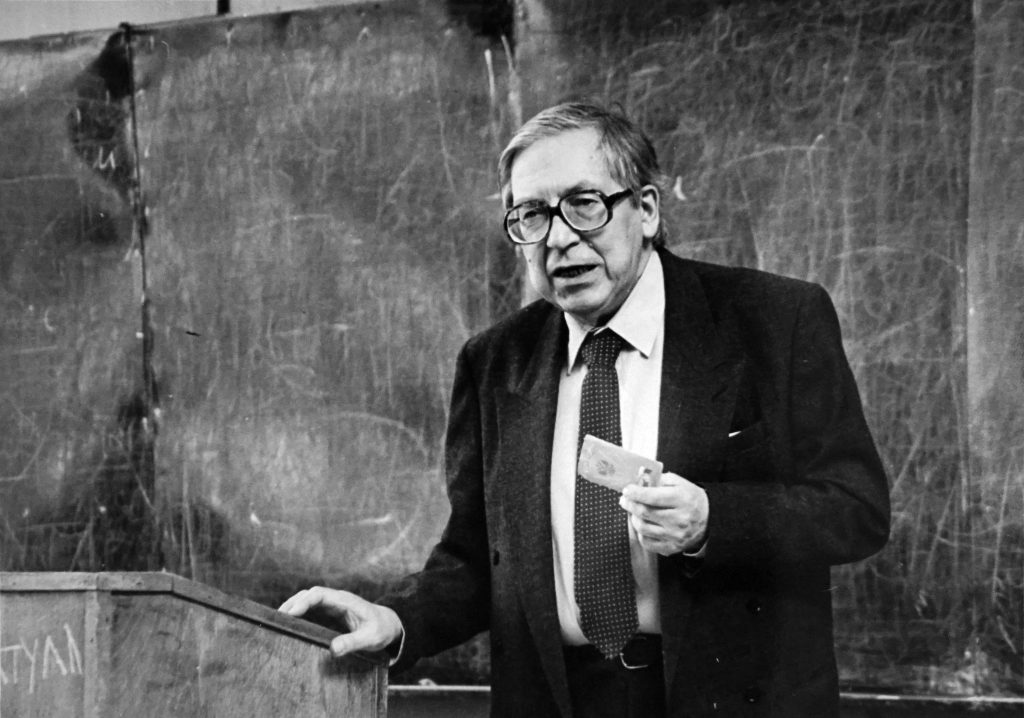

Факультет журналистики МГУ был совершенно уникальным явлением позднего советского времени. Главная кузница идеологических кадров страны и в то же время — очаг вольнодумства, где читали лекции Синявский и Грушин, Белая и Кучборская, Бабаев и Бочаров, на которые стекалась вся Москва. Ясен Засурский деканствовал сорок лет, был свидетелем и соучастником многих важнейших событий. Его называют своим учителем политики и медиамагнаты, пулитцеровские лауреаты и звёзды экрана, люди самых различных взглядов и судеб. С ним дружили нобелевские лауреаты и просто великие писатели. Американскую литературу он знал лучше многих коренных американцев. Удивительным образом за долгие годы он не изменил идеалам юности, «поколения оттепели», и вере в идеалистическое предназначение профессии. Человек-факультет. Великий современник.

— Ясен Николаевич, сотни коллег с гордостью называют себя вашими учениками. А кого вы сами могли бы назвать своими учителями?

— Это довольно сложно сделать. В Институте иностранных языков я начал заниматься американской литературой, разбираться в Америке мне очень помог профессор Морис Осипович Мендельсон. Потом я поступил в аспирантуру, моим руководителем был Роман Михайлович Самарин, очень эрудированный, широких взглядов человек. Вот такие были учителя. А потом я был предоставлен в значительной степени самому себе, и люди, встречи с которыми оказывались важны с точки зрения понимания журналистики, общества, были очень разные — и одного со мной возраста, и старше, и моложе, и это было очень полезно. В университете это Николай Сергеевич Чемоданов, одно время декан филфака, Константин Иакифович Былинский, блестящий знаток русского языка. Во Франции — Жак Леоте. В 1958 году я впервые приехал во Францию, по линии ЮНЕСКО получил стипендию и читал лекции, а также сам слушал лекции в международном центре подготовки преподавателей журналистики в Страсбурге. Там были прекрасные французские специалисты, это стало время оттепели. Жак Леоте был директором центра высшего журналистского образования в Страсбурге. Там же познакомился с американским профессором Никсоном, который возглавлял международную ассоциацию преподавателей-исследователей средств массовой информации. Я хотел бы назвать американца Джорджа Гербиер. Он в значительной степени помог понять, как СМИ развиваются в разных системах. Гербиер приезжал в СССР, занимался сравнительным анализом венгерской «Недсабатшаг» и «Правды». Он говорил, что пресса не может быть абсолютно независимой, но может быть автономной. Другой американец, Герберт Шиллер, антифашист, был и остается выдающимся критиком материализации общественного сознания. Всё это люди разных взглядов, с которыми всегда было интересно говорить.

— Вы были современником, свидетелем самых значительных событий истории второй половины ХХ века — Великая Отечественная война, борьба с космополитизмом, потом ХХ съезд партии, отставка Хрущёва, война в Афганистане, перестройка…

— Война — это было страшное потрясение. Когда в 39 году был заключен пакт, мне было не много лет, а мой дед по матери, Федор Макарович Макаров, долго ругался и говорил: «Нам немцы еще надерут задницу». И самое ужасное, что дед умер 5 декабря 1941 года, его отпевали на Ваганьковском кладбище. Москву бомбили, и гроб подскакивал от взрывов. В дни ХХ съезда у нас на факультете выступал Шепилов. И он первый сказал, что надо перестать называть американцев акулами империализма, что у нас много других проблем, мяса, например, не хватает. Это был неожиданный поворот. ХХ съезд принес оттепель, на ее волне я полетел во Францию по стипендии ЮНЕСКО, видел приход Де Голля к власти. Оасовцы, как сказали бы теперь, террористы, бросали пластиковые бомбы. Тогда же я впервые увидел телевидение в действии — в СССР оно только начинало развиваться. Ровно через 10 лет, в 1968-м, я снова приехал во Францию, тогда бушевала студенческая революция. Это было замечательное зрелище: студенты захватили Сорбонну, писали, что профессора все флики, прислужники власти, бунтовали против общества потребления. Говорили: не хотим жить ради телевизоров и стиральных машин. Было интересно. Когда я об этом, вернувшись, рассказывал своим студентам, они удивились: что они там, совсем с ума сошли, телевизоры им не нужны. А потом, в 1969 году, я был в Америке и видел уже американский студенческий бунт, когда молодежь требовала окончания войны во Вьетнаме. Колумбийский университет практически не функционировал, бунтовщики требовали смены руководства — но это не относилось к школе журналистики. Я спросил — почему. В ответ услышал: студенты знают, что будут работать в газетах, где бунтари не нужны. А в подпольной прессе, которая появилась тогда, они работать не собирались. В 1968 году, во время чешских событий, мы провели конференцию о новых технологиях, о том, что информатика сделает журналистику другой. Тогда у нас компьютеры только появлялись. Приехали Гербиер, Шиллер, Норденстренг из Финляндии, крупнейшие специалисты. Два наших аспиранта написали статью о перспективных новых информационных технологиях и пошли в «Правду». Им сказали: наша газета издается тиражами большими, чем газеты в Америке, и они нам не указ.

— Не потому ли мы в итоге проиграли холодную войну, что гнули «через колено»?

— По двум причинам. Потому что у нас не было свободы печати, и мы каждый раз убеждали людей в том, во что они мало верили, и не сообщали о реальных событиях. Так что передачи по радиоголосам звучали очень убедительно. Взорвался дом на набережной в Москве — советские газеты не сообщали об этом, а «Би-би-си» передала. Мы проиграли по причинам чисто политическим, не найдя сил преодолеть узость мышления, догматические взгляды. Воевали и с США, и с Китаем, очень узко смотрели на развитие общества. Это не давало оснований для победы. У нас были замечательные достижения в области космоса, атомной энергетики, но не было свободной мысли. Когда в 1968 году на Западе студенты выступали за приоритет общечеловеческих ценностей, на них обрушивалась советская пропаганда, им не давали возможности найти общий язык с молодой советской интеллигенцией. Собственно, СССР был успешным, пока существовало индустриальное общество — капитал, рабочий класс. А потом, когда рабочий класс стал сокращаться и на первый план вышли интеллектуальные ресурсы, строй начал пробуксовывать. Конечно, спорить открыто с тем, что диктатура пролетариата — в основе всего (хотя пролетариата-то уже почти не осталось), было невозможно. В СССР начался новый опасный антиинтеллектуализм. И мне кажется, он погубил нашу страну. С моей точки зрения, он и сейчас нашу страну губит. Мы не ценим интеллект, знание, способность мыслить свободно.

— Сегодня мы всё чаще вспоминаем тех, кто бунтовал и сопротивлялся обстоятельствам в советское время. Но не кажется ли вам странным, что до перестройки, до официальной свободы, пусть краткой, у нас было больше не только талантливых ученых и писателей, но и ярких журналистов, чем в наши дни? И вообще журналистика — лучшая ее часть — была интереснее и честнее?

— Тогда многое значила личная позиция, личное сопротивление. Сама идея свободной мысли была очень важна, она противостояла безысходности. Мне кажется, наша главная проблема в том, что в период новой революции (иначе говоря, перехода к рынку) на первый план не были выдвинуты общечеловеческие ценности и идеалы, идеи свободы и человечности. Высшие ценности человека по сравнению с машиной. Маркс призывал в свое время освободить человека от отчуждения — у нас именно это отчуждение и произошло. Во главу угла встало всё сиюминутное, потребительское, причем большинство не имеет возможности потреблять. Конечно, появились возможности купить новую технику, что-то еще, но идеалов нет. Последний раз о них говорили в августе 1991 года, об идеалах свободы. Но кто о них сегодня помнит? Кто и когда на выборах говорит о свободе, о правах человека? Для меня серьезнейшим разочарованием стали выборы президента в 1996 году. Я участвовал в дискуссии на НТВ, проводили ее американцы, и на первый план вышла идея — любой ценой спасти Ельцина, во что бы то ни стало. Получилось, как в свое время: любой ценой спасти СССР. Верх взяли тактические (и шкурные) интересы. Огромный потенциал России, который сработал и в 1917 году, превратился в свой антипод сразу после Брестского мира и разгона Учредительного собрания. Ведь кайзеровская Германия была самым реакционным государством Европы! Это решение погубило Ленина. Такая позиция господствует у нас до сих пор, и пока она существует, Россия не выйдет из того бездуховного состояния, в котором пребывает. Все разговоры о создании некоей национальной идеи — просто болтовня, она чаще всего сводится к тому, чтобы поддержать того или иного хорошего человека.

— Получается, наша журналистика, так долго мечтавшая о свободе, сама не

выдержала испытания временем?

— Конечно, не выдержала, потому что вместо свободы многие искали вседозволенности и воли, а особенность свободы в том, что она обязательно требует ответственности. Не перед президентом, правительством и профессором, а перед своей совестью. Это самый высокий уровень ответственности в политике и журналистике. Хотя и сегодня есть журналисты, которые отстаивают подлинную свободу, готовы ей служить, и их убивают за это.

— Когда мы учились, невозможно было представить, что журналистов будут убивать,

в нашей стране, в Москве…

— Это страшная трагедия. Аня Политковская, Юра Щекочихин, который первым написал о мафии, другие… Ни одно время не гарантирует спокойной жизни тем журналистам, которые хотят рассказать правду. Рассказывают о тех, кто мешает нам жить. И люди это понимают. И помнят. И некоторые продолжают их дело. К сожалению, у нас сама концепция подлинной свободы — во имя человека — не получила развития, ее растоптала коммерция, украла ее лозунги. Сегодня у нас есть свобода порнографии, сквернословия, свобода продавать свой талант. Я далеко не пурист, но мне кажется, свобода не в этом. По большому счету, мы потеряли свободу раскрытия своей духовности. У нас появились очень важные вещи — информация сегодня открыта, журналисты знают, что происходит в Кремле, в правительстве, едут на передовую. Информации вообще много. Но при всем том журналистика не смогла быть ответственной на уровне Аграновского. А ведь он писал до победы демократических идей, и у него было чувство меры и чувство такта.

— Последние годы много говорят о том, что российские СМИ должны больше ориентироваться на жесткую, информативную американскую модель, что идея профессии как служения устарела. Ваше мнение?

— Безусловно, журналистика должна быть насыщена информационно, но информация утрачивает всякий смысл, если она лишена человеческого начала. Об этом говорит и российская традиция со времен Радищева. Кстати, та же традиция и у европейской журналистики. Западная журналистика вообще очень разная. Американская делится на несколько составляющих. Там хорошо развита культура репортажа. Нельзя печатать новость, не подтвержденную дважды, нельзя убеждать своими умозаключениями — требуются факты. Но в Америке существует культура, которая очень далека от наших реалий — там всё решается юридически. Если ты прав в суде, значит, ты прав. И, конечно, никто в СМИ не будет, как у нас, утверждать, что принятый закон ничего не значит. А для французской и английской журналистики, как и для нашей, существенны проблемы духовности, гуманизма.

— В начале 1990-х вы были инициатором первых совместных программ сотрудничества

российских и американских ученых. Как возникла эта идея?

— У нас давно сложились хорошие отношения с американскими филологами, исследователями русской литературы. И в 1990 году возникла идея — издание книги о русской и американской литературе. Она не реализовалась, но зато реализовались ежегодные поездки писателей и ученых, наших и американских, друг к другу. Это было очень полезно, открывало новые возможности.

— Последние годы наша журналистика вышла за рамки закрытого идеологизированного общества, столкнулась, как и все мы, с глобальными проблемами. Но вписываемся ли мы во всеобщий контекст?

— Плохо вписываемся. В последнее время все так ушли в свои российские интересы, что забыли обо вс1м остальном, о глобальном вспоминаем разве что в связи с ценами на нефть. Пожалуй, за всю историю мы впервые ушли на периферию мировой интеллектуальной дискуссии. А вписаться нам придется. Глобальные угрозы уже существуют. Трагедии, которые мы пережили — это не просто гибель детей, невинных людей, это не только наше личное горе, но и часть всеобщих процессов. Нельзя ту же Осетию отделить от остального мира.

— Верите ли вы в молодых, в студентов? Есть ли признаки надежды на то, что наша

профессия выйдет из нравственной спячки?

— Безусловно. Недавно мы показывали студентам фильм «Убить журналиста». Многие на обсуждении говорили о том, что готовы сражаться за правду, отстаивать высокие идеалы. Конечно, столкновение с практикой бывает непростым для многих. Но дело не в этом. Когда проводили опрос студентов, чего они ждут после окончания МГУ, большинство на первое место поставили «интересную работу по специальности». А на других факультетах большинство надеялись на высокооплачиваемую работу. Разумеется, для наших выпускников заработок тоже важен, но не на первом месте.

— Что изменилось за последние годы на факультете?

— У нас возникли новые курсы рекламы, пиара, экономики и другие. Работают немецкий, французский, финский центры журналистики, где выступают журналисты-преподаватели из этих стран. А также испанский, японский, индийский и другие центры, где изучают разные культуры, и студенты могут прикоснуться к новому миру, больше попробовать. Не для того, чтобы стать этнографами, но чтобы увидеть проявления человеческого начала во многих вариантах. Это давнее свойство русской культуры — не противопоставлять себя другим, но впитывать лучшее и с Востока, и с Запада, от этого русская литература и культура становились только богаче. Поэтому у нас по-прежнему изучают и Гомера, и Флобера, и Джойса, и современных авторов.

— Хочется верить, знакомство с реальностью нашей профессии молодых не слишком разочарует. Наша практика всё больше становится похожа на прежнюю: всё больше контроля, всё меньше возможностей для самостоятельного творчества и анализа…

— Очень печально, что вымываются из прессы значительные фигуры. Яркие индивидуальности всегда доставляют неприятности, но без них ландшафт скудеет. Вообще, самостоятельно мыслящих людей надо уважать. Действительно, у некоторых наших руководящих деятелей существует иллюзия, что если взять под контроль СМИ, тогда пойдет лучше. Мне кажется, скорее будет наоборот — это приведет к панике. Будет скрыто от глаз читателя то, что реально происходит. В СССР всё было тишь, да гладь, да божья благодать, а потом в течение двух-трёх недель страны не стало. Была примитивная информационная провокация — сообщили, что Горбачёв заболел. Затем выступления военных, не получившее никакой поддержки. Всё это вызвало к жизни волну, которая смела и путчистов, и весь СССР. А если бы люди регулярно получали информацию о том, что там происходит, были бы точные сведения о том, где президент? Я по этому поводу в свое время писал статью в «Известия», которая так и называлась — «Если бы у дачи Горбачёва дежурили журналисты». Сразу после событий. У нас ведь всегда издевались над тем, как на Западе журналисты неотступно следуют за президентом, из воды его снимают на пляже и т.д. Папарацци. А ведь если бы у нас так было, никто бы не сказал, что Горбачёв заболел.

— Если не ошибаюсь, как раз в дни путча на факультете проходила международная конференция, одна из первых.

— «О печати и ее принципах», так она называлась. Утром 19 августа у факультета, у Манежа стояли танки, солдатики разговаривали с людьми, мирно так. Американские коллеги были сильно напуганы, тем не менее мы начали заседание, сказали, что свобода печати останется, что путч не изменит нашу решимость ее отстоять. Кто-то сразу после заседания ушел на улицу. Надо сказать, журналисты, вообще Москва, очень достойно себя повели в те дни.

— Когда-то вы говорили, что начинаете день с «Известий»…

— Раф Шакиров сделал газету в свое время интересной, мне кажется. Читаю «Коммерсант», «Независимую газету»; «Московский комсомолец» публикует интересные материалы; с удовольствием читаю Мишу Ростовского, Юлию Калинину. И с литературной точки зрения, и позиция у них всегда очень четкая. Стала интереснее «Российская газета», здесь работают и молодые журналисты, и такие опытные, как Всеволод Овчинников. Читаю с интересом Ирину Петровскую, в свое время смотрел передачи Евгения Киселёва, Леонида Парфёнова.

— А радио слушаете?

— Я с 46-го года постоянно слушаю «Би-би-си», это прекрасная школа объективной информационной журналистики. Люблю слушать программы из Америки — новости, анализ, передачи о российских событиях. Здесь всегда присутствует несколько точек зрения. Так же, кстати, и на нашем «Эхе Москвы». Это замечательно. Сообщают о новостях сразу же, берут интервью. Я смотрю «Си-Эн-Эн» и «Би-Би-Си Уордл». Наше «Эхо Москвы» от них не отстает. Радиостанция — один из лучших проектов, говорю об этом с удовольствием, потому что радио родилось у нас на факультете. Денег у нас не было, тогда помогли Моссовет, «Огонек» Коротича, Ассоциация радио СССР. Собрали деньги, потом они пошли к Гусинскому, в «Газпром». И здесь остаются честными, толерантными, но в то же время нетерпимыми к проявлениям фашизма, ксенофобии. Иногда думаю, наступают себе на горло, чтобы дать высказаться оппонентам. Работают на слушателя, хотя и имеют свои симпатии и антипатии, свою точку зрения.

— Другими словами, подобие общественного вещания, которого у нас пока нет. Будет ли?

— Я поддерживаю идею общественного вещания. Думаю, общественное радио и телевидение у нас в конце концов появится, но для этого должны произойти сильные изменения в психологии журналистов и аудитории, в психологии Государственной думы, Совета Федерации, Администрации президента. Такое вещание требует безусловного доверия к тем, кто его будет контролировать, к Совету канала. А в нашем обществе нет такого сектора, которому доверяли бы даже журналисты. Когда нечто подобное предложили создать после августа 1991-го, журналисты восстали, они не хотели, чтобы ими кто-то управлял. Для того, чтобы пришло понимание важности развития гражданского общества и его институтов, должно пройти время.

— И, наверное, должны быть и консолидированные силы нашего профессионального сообщества? Как вы его оцениваете?

— Оно удивительно разрозненно, отчасти поэтому нет общественного телевидения. Увольнение Парфёнова вызвало реакцию — но не всеобщую; была сложная ситуация в «Известиях» — тоже не возникло общекорпорационного волнения. Журналисты пока выступают каждый за себя, это, кстати, касается и политиков. Подозреваю, многие из них не говорят и не делают того, что думают, из опасения потерять место в парламенте, как и журналисты — в газете. Это результат тяжелого экономического положения. Нужно, чтобы было также более гомогенно с точки зрения доходов.

— Что бы вы могли назвать своим самым большим успехом?

— Наверное, то, что всё-таки удалось отстоять в обучении студентов принцип интеллигентности, без которой журналистика не может быть полезной и интересной людям. Несмотря на все трудности и компромиссы, наши студенты читали не только Пушкина и Достоевского (хотя последнего тоже, бывало, по-разному оценивали), но и «Один день Ивана Денисовича», который входил в программу курса советской литературы. Был случай, когда одного нашего выпускника в Иванове уволили за то, что нашли у него «Архипелаг ГУЛАГ». На съезде Союза журналистов нас тогда обвиняли, что неправильно воспитываем. Нам удалось привлечь на факультет людей значимых с точки зрения их гражданской позиции, лекции по литературе читали Андрей Синявский, Галина Белая, Анатолий Бочаров, по социологии — Борис Грушин, Юрий Левада. Преподавали у нас Эдуард Григорьевич Бабаев, Кучборская, Ковалёв, Шведов, они каждый по-своему учили свободе мысли, уважению к свободному слову, к общечеловеческим вечным ценностям. И студенты читали то, что хотели. Удалось их в какой-то степени оградить от ретроградности, даже при тех рамках, которые были. Не регламентировали их — разве что на картошку посылали.

— Что бы вы подарили себе на день рождения?

— Немного свободного времени. Чтобы послушать, почитать что-то интересное и достойное. Я люблю журналистов, которые быстро сообщают новости. Конечно, хотелось бы, чтобы это были наши выпускники.