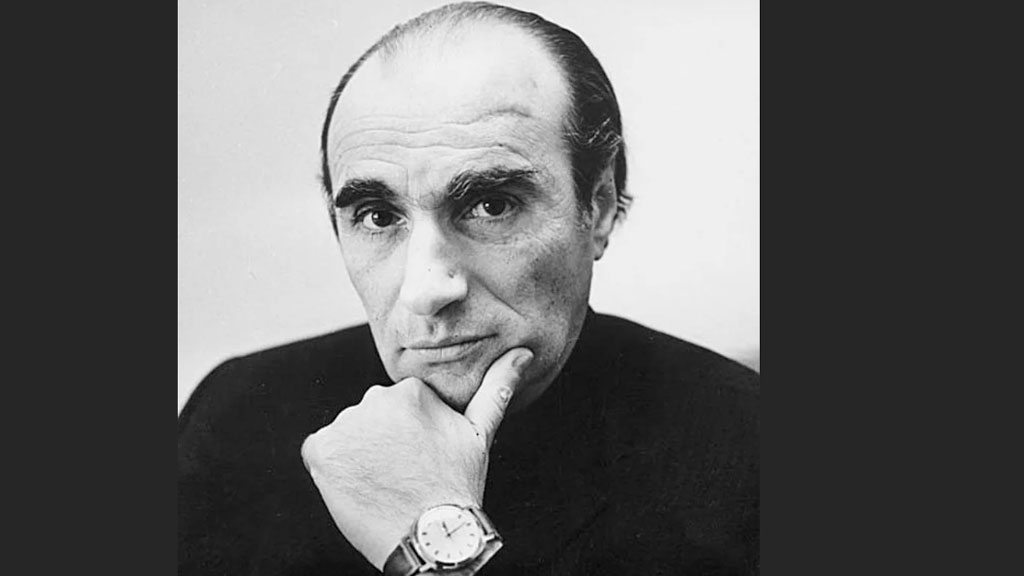

Аграновского называли «журналистом номер один». Что особенно примечательно, этим титулом его наградили представители журналистского цеха, признававшие за спецкором «Известий» абсолютное лидерство.

В ремесле, которым и сам занимаешься, признавать кого-то первым нелегко: мешает зависть. Но возвышение «журналиста номер один» над остальными, коим несть числа, было столь очевидным, что последние Аграновскому не завидовали. Да и с чего бы? Завидуют тому, кого считают равным себе по уму и таланту, но почему-то добившемуся большего (дежурный набор «почему» всегда наготове: близость к власти, связи, интриганство). А с Аграновским никто из газетчиков себя вровень не ставил. Ну не может же, в самом деле, пианист-аккомпаниатор, подрабатывающий на детских утренниках, испытывать ревность к успехам, положим, Дениса Мацуева.

Имелась и еще одна причина не завидовать: Аграновский, строго говоря, не был журналистом. Формально он числился в штате редакции, получал там зарплату, но был свободен от газетной поденщины. Его не обязывали ежедневно ходить на службу, не обременяли дежурствами по номеру, не изнуряли строкажом. Он занимал особое положение писателя в газете. Или, лучше сказать, его должность называлась — Анатолий Аграновский. Когда 14 апреля 1984 года на известинской даче в Пахре он внезапно умер (оторвался тромб), эта должность сама собой упразднилась. Стандартное в таких случаях причитание «вместе с ним ушла эпоха» здесь было неуместно — никакую эпоху Аграновский не олицетворял, он был отдельной величиной, ничьим знаменем или символом не являлся.

Свои лучшие очерки Аграновский напечатал в период с середины шестидесятых по начало восьмидесятых — когда подернутое ряской «стабильности» время стояло на месте. Писал на злобу дня, а выходило на злобу лет и даже десятилетий. Отчасти еще и поэтому его очерки легко ложились под одну обложку — книга в отличие от газеты живет не один день. Многие темы, которые он поднимал (социалистическое соревнование, хозрасчет, общественная нагрузка), благополучно отжили свое, как и сами эти понятия. Но и сегодня, открыв наугад любую его публикацию, получаешь заряд интеллектуальной энергии, да что там — просто наслаждаешься игрой ума, отточенностью фраз, за которой — отточенность мысли, восхищаешься блестящими парадоксами типа «экономить — значит исчерпывать до дна».

Сюжетные коллизии его очерков — например, как судили председателя колхоза за то, что, найдя подходящий сарай, открыл там подсобное предприятие и наладил доходное дело, или как подпольный миллионер на закате дней разуверился в том, чему поклонялся всю жизнь, и сдал накопленное «в дар нашей Красной армии», — сюжетные эти коллизии сегодня воспринимаются как картинки советского прошлого, и только. Но чтение все равно увлекает, захватывает, потому что во всех случаях сюжетом у Аграновского, и сюжетом вполне самоценным, неустаревающим, был процесс исследования проблемы, а лирическим героем выступал сам автор с его страстью к анализу явлений и характеров, стремлением вовлечь читателя в поиск истины, уважительным вниманием к доводам реальных или воображаемых оппонентов. И, конечно, с фирменной «мешающей деталью», которая вовсе не разрушала авторскую позицию, а придавала ей объем, глубину. Про десятилетнего мальчика, воровавшего ягоды в совхозном саду (бригадир приказал в наказание запереть его в складе ядохимикатов, и тот потом тяжело заболел): «Он не в пазуху рвал, не в рот, а в кошелку — тут не просто озорство». Про отца этого мальчика: «Отбывает срок: украл на ферме корову». А потом — круша обывательскую логику: «Выходит, если б горсть вишни взял, то нельзя его ядами травить, а если пуд, то можно. Выходит, будь он сыном передовика производства — ни в коем случае, а коли он воров сын — сажай его туда, где и свинье быть вредно. Тупосердие — вот этому имя, слово ввел А.И. Герцен, поразительно соединив в нем и тупость, и усердие, и бессердечие».

,

,

Аграновский был узнаваем по первым же строчкам, иные из них поднимались до афоризмов. Вот начало одного очерка: «Лучший и пока единственный способ продлить жизнь — это не укорачивать ее. Моя тема: техника безопасности». А вот зачин другого — последнего, незаконченного: «Как сокращают аппарат? Любой. Ну, скажем, летательный. Способ один: убрать лишнее».

Писал он и прозу, и сценарии художественных фильмов. Относился к работе в кино как к отхожему промыслу, дающему дополнительный заработок; в титрах ставил псевдоним: А. Захаров.

Диссидентом не был, с властью не конфликтовал, но каждым своим очерком подрывал основы, показывая абсурдность советской действительности: «Иные судят так: будь ты самый великий музыкант, покуда ты играешь на своей скрипке — это твоя должность. Вот когда отложишь скрипку, наденешь на руку повязку и пойдешь ловить хулиганов — тут ты общественник. А милиционер, покуда он ловит хулиганов, — это его должность. Вот когда он снимет фуражку и возьмет в руки скрипку — тут он общественник. Где мы дилетанты, там общественники. За что денег не получаем — то наше общественное лицо… Если это принять за добродетель, то ревностное исполнение своих прямых обязанностей покажется пороком».

С коллегами был ровен и неизменно благожелателен, но цену себе знал, с журналистской массовкой не смешивался и ни с кем из ее представителей не держался запанибрата. Свое имя оберегал. Ходила байка, будто однажды в московской «Вечерке» появился автор, подписывавшийся: А. Аграновский. Печатал он всякую лабуду. «Настоящий» Аграновский навел справки. Оказалось, однофамилец с такой же первой буквой в инициалах. «Настоящий» Аграновский узнал телефон, позвонил: «Послушайте, ну что вы делаете? Возьмите псевдоним». Человек взъерепенился: «С какой стати? Моя фамилия Аграновский, зовут Александр. Почему я должен подписываться чужим именем?» Тогда «настоящий» Аграновский, дождавшись в «Вечерке» гонорарного дня, пришел туда и получил все, что за месяц заработал своими заметками его гордый «двойник». Одним А. Аграновским в советских газетах после этого, говорят, стало меньше.

Я имел честь быть его учеником. Он читал мои очерки (публикацию в «Дружбе народов» о дефиците рабочих в молодой индустрии Таджикистана прочел в самолете, возвращаясь в Москву из Пицунды, сказал об этом в тот же вечер в телефонном разговоре), о чем-то отзывался сдержанно-похвально, что-то, еще не напечатанное, советовал доработать и подсказывал — в какую сторону. Но просьбу написать предисловие к моей книжке — напутствие мэтра молодому коллеге — вежливо отклонил: «Я не пишу предисловий к чужим книгам, а также никому не даю рекомендаций в Союз писателей. Это принцип, не обижайтесь».

С трудом представляю себе Аграновского в современной российской медиасфере. Уже нет тех «Известий» с многомиллионным тиражом, очерк в которых, сработанный знаменитым спецкором, становился общественным событием, будоражил умы. Как нет читателя «вообще», а есть целевая аудитория с ее четкими социальными, культурными, возрастными и прочими запросами. Аграновский не занимался узкопрофильной журналистикой, писал для всех и обо всем — но так теперь не пишут.

Его журналистское кредо: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает» — оно тоже утратило актуальность. Сегодня хорошо пишет тот, кто хорошо бегает: глазами — по лентам информагентств, ногами — по брифингам, пресс-конференциям, всяческим «властным структурам». Чтобы потом написать: «Министр озвучил…». Или: «Мундепы инициировали…»

Борис Пастернак, характеризуя вакансию поэта в нашем, с тех пор мало изменившемся отечестве, остро заметил, что она, эта вакансия, «опасна, если не пуста». Вакансия «журналиста номер один», открывшаяся после ухода Анатолия Аграновского, для нынешних российских вседержителей ничуть не опасна. Потому что пуста.

,