Полина Захарова окончила факультет журналистики МГУ в 2023 году. Свою работу в отделе спецпроектов ТАСС Полина начала еще во время обучения на факультете: сначала была стажером и работала с инфографикой, а потом стала редактором отдела спецпроектов и стала отвечать за тексты.

— Как редакция определяется с темой спецпроекта?

— Чаще всего мы придумываем темы в рамках годового планирования, когда весь отдел собирается и обсуждает, какие будут интересные инфоповоды в следующем году. Из предложенных тем мы выбираем самые лучшие и более детально их прорабатываем.

— Как рождаются идеи проектов?

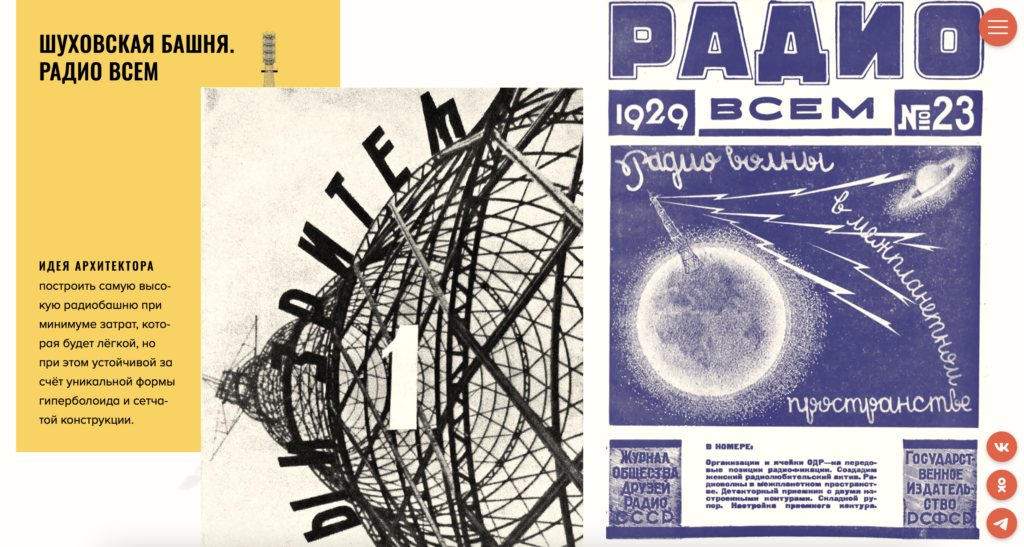

— Идею спецпроекта «Шаболовка» предложила моя коллега Даша. Она рассказывала, что у нее в квартире висел плакат с Шуховской башней и годом ее основания – 1922. В какой-то момент она просто зацепилась взглядом за дату, поняла, что скоро будет юбилей, и написала в чат с предложением сделать спецпроект, но мы решили не концентрироваться на одной Шуховской башне, а рассказать про целый авангардный район вокруг нее.

В 20-30-е годы прошлого века там строился квартал в духе социалистической утопии: появилась школа нового типа, общежития для студентов, первый в Москве дом-коммуна. И все эти постройки объединяла идея коллективного быта, идея того, что все нужно делать вместе: работать, отдыхать, есть, спать. То есть это был такой уникальный эксперимент, когда советские архитекторы попытались в рамках одного района – Шаболовки – организовать идеальный быт для советского гражданина.

— Как поэтапно строится работа над спецпроектом?

— «Классический» состав команды на наших проектах выглядит так: автор текста, редактор инфографики, продюсер, дизайнер, 3D-художник, иллюстраторы, SMM-редактор, бильд-редактор, разработчик, SEO-оптимизатор, веб-аналитик, трафик-менеджер (занимается продвижением на площадках партнеров).

В подготовке «Шаболовки в авангарде» от «классики» не отошли. В проекте были задействованы 15 человек. В мои задачи входило, прежде всего, написание текста, то есть я собирала фактуру, изучала источники по архитектуре, предлагала варианты нарратива, то есть – о чем было бы интересно рассказать. Кроме того, я помогала с подбором экспертов, придумывала для них вопросы, и после релиза также участвовала в промотировании спецпроекта, писала тексты для различных площадок и заполняла конкурсные заявки.

— Где и как искать информацию для спецпроекта?

— Как бы это абсурдно ни звучало, информацию для проекта я начинаю искать в Википедии. Отличный ресурс, чтобы просто познакомиться с темой, почитать про ключевые события, выписать основные имена. Там всегда есть источники, и можно отобрать из них самое адекватное и набросать примерную библиографию.

Потом я смотрю в целом, кто изучал этот вопрос, какие исследователи, какие есть статьи на сервисах «Киберленинка» и eLIBRARY.RU, на зарубежных академических сайтах. Но часто бывает, что каких-то книг нет в электронной версии, поэтому я еще езжу в Российскую государственную библиотеку, выписываю нужные фрагменты.

В процессе сбора информации могут также участвовать эксперты. Иногда мы с ними советуемся, что-то узнаем, уточняем.

— Как тематика проекта влияет на поиск источников информации?

— В процессе сбора информации помогает посещение тематического музея, если он есть. Когда я собирала спецпроект «Шаболовка в авангарде», мне коллега прислала из Центра авангарда и галереи «На Шаболовке» выдержки из подписей к экспонатам, принесла буклет оттуда про все постройки на Шаболовке, так что ходить в музеи тоже полезно.

Еще мы сформировали список экспертов. В него вошли москвоведы, экскурсоводы, архитекторы, специалисты Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, также вели разговор с ВШЭ. Контакты некоторых официально запрашивали, с остальными связывались через аккаунты в социальных сетях, с некоторыми была прямая телефонная связь.

Договариваться приходилось долго. Не все эксперты могли принять участие в проекте. К таким форс-мажорам мы готовы и всегда находим нужных людей, не нарушая дедлайны. Один из экспертов, который поначалу отказался с нами сотрудничать, увидев результат работы, пожалел об отказе.

— Кто и как работает над визуальной составляющей?

— Интерактивные элементы спецпроекта делают разработчики, которые пишут код. А вот их наполнением занимается редактор инфографики: он ищет данные, придумывает способ визуализации и так далее. Дизайнер отвечает за оформление этого элемента и цветовую гамму. В самом начале он создает мудборд и выбирает основные цвета для будущего визуала. Затем вся команда смотрит и обсуждает. Редакторы могут вносить свои предложения по оформлению.

— Как подбирали фотографии для проекта про Шаболовку?

— С фотографиями было сложно. Шаболовка – интересный район, но это не значит, что все ходили и снимали его. Сначала пытались найти подходящие фото в интернете, затем проконсультировались с Александрой Селивановой, руководителем Центра авангарда, куратором галереи «На Шаболовке», старшим научным сотрудником Музея Москвы, обратились в другие музеи…Даже написали в канадский центр. Правда, нам отказали, но фото нашлись в другом месте.

В фотоархиве ТАСС не все снимки оцифрованы, там не всегда можно найти фото на любую тему, плюс есть вопрос с правообладанием – важно понимать: фотографии принадлежат агентству, как служебное произведение, или потомкам сделавших их фотографов?

Самым сложным был поиск фотографий для третьего раздела. Мы хотели показать не просто отрисованную копию квартала с Яндекс.карт, а то, как это выглядит вживую. Помогли наши бильд-редакторы, которые вышли на молодого блогера и взяли у него фото. Сами мы не смогли провести съемку с воздуха, поскольку для использования квадрокоптера в Москве нужно получать разрешение. Это непросто даже для нас.

— Как разрабатывалась инфографика и выбиралась цветовая гамма для проекта?

— При оформлении проекта наши дизайнеры вдохновлялись работами конструктивистов и супрематистов, их графическим языком, колористикой.

Вместе с 3D-художником мы нашли наиболее красивое и быстрое решение для визуализации объектов, так как были ограничены по срокам.

С программистом проекта было очень комфортно работать, так как он сам дизайнер и может предложить классные решения, при этом сохраняя бережное отношение к дизайну.

Из сложного – окна. Их было много во всех зданиях. Моделировать было неудобно и долго. Наш 3D-художник использовал специальную технику, которая позволяет за счет геометрии рисовать виртуальные маски на текстуру. Когда происходил рендер, то маски сами добавляли окна. Поэтому быстро получилось создать большой массив геометрии 3D-объектов. Если бы все делалось вручную, то времени на визуализацию ушло бы гораздо больше.

Визуализация помогла в достижении нашей цели. Мы дали возможность аудитории не просто прочитать, но и увидеть то, о чем мы говорим. Например, на одной из инфографик мы цветом подчеркивали различные архитектурные элементы, такие как колонны упрощенного ордера. Текстом это было бы намного сложнее объяснить, нежели просто показать.

— Сколько работают над спецпроектом?

— Это зависит, во-первых, от того, насколько сложную механику вы придумали для конкретного спецпроекта. Во-вторых, от объема контента. В среднем принято считать, что требуется месяц на создание контента, написание текста и разработку инфографики. Еще месяц на дизайн и месяц на разработку платформы для спецпроекта. Но, если честно, по моему опыту, эта схема не совсем соответствует реальности, потому что очень часто процессы происходят параллельно. Например, в случае с моим последним проектом, я писала одну из глав, дизайнер верстал предыдущую, а разработчики занимались самой первой. Так что бывает по-разному.

— Как редакция продвигала спецпроект «Шаболовка в авангарде»?

— Спецпроект анонсировался в то время, когда центральное место занимала новостная повестка, связанная с 24 февраля. Мы тогда отказались от развлекательных форматов в соцсетях, но не от спецпроекта.

Мы выложили в день релиза новость на сайт, потом опубликовали подводку в соцсетях ТАСС и пару постов на «Яндекс.Дзене».

— Как редакция измеряет эффективность спецпроекта?

— За два первых месяца проект про Шаболовку собрал практически 600 тысяч просмотров. Это хороший показатель, учитывая контекст 24 февраля, когда у нас отвалилась возможность продвигать свои проекты в части наиболее привычных социальных сетей, а у наших трафик-менеджеров резко сократился список доступных инструментов для аналитики. Но все равно проект привлек внимание.

Я знаю, что у нас в команде все довольны этим проектом. Он получил премию за дизайн, и, по-моему, кстати говоря, этот спецпроект один из любимых у нашего главного дизайнера.

Хорошим показателем того, что проект стал полезным для читателей, является история с моим знакомым. Он работает на Шаболовке и давно хотел прогуляться по району, но подготовить маршрут, узнать о зданиях не хватало времени. Я скинула ему проект. Он остался доволен и попросил прислать что-то похожее. Сказал, что с удовольствием поехал бы в другой район. Я поняла, что на такой формат есть спрос у тех, кто живет и работает в Москве.

Лестные отзывы пришли и от сотрудников музея Щусева, они были очень довольны и своим участием, и содержанием, и результатом.

— Но ведь охваты можно получить, опубликовав краткую новость из жизни звезд — зачем тратить время, силы на большие проекты?

— Можно сказать, что спецпроекты ориентированы в большей степени на уровень вовлеченности, чтобы человек дочитывал все до конца. Также для редакции важно профессиональное признание, имидж агентства – мы очень часто выигрываем разные конкурсы, связанные с визуализацией, сторителлингом.