6 августа 2025 года исполнилось 30 лет со дня первых выборов губернатора Свердловской области, ставших заметным событием в истории новой России. В тот момент пресс-секретарем главы администрации области Э.Э. Росселя был Александр Юрьевич Левин, ныне председатель Свердловского союза журналистов. Накануне юбилейной даты ЖУРНАЛИСТ встретился с Александром Юрьевичем для обсуждения взаимодействия прессы и власти во время выборов и осмысления опыта областной журналистики 90-х годов XX века

– В одном из интервью вы сказали, что в 1991 году, когда ушли из «Вечерки» на неясную тогда должность пресс-секретаря главы администрации области, вам приходилось ходить по городу с фотоаппаратом и блокнотом. А чтобы собрать журналистов, вы звонили им из телефонной будки. Такой способ приглашения на пресс-конференции Эдуарда Росселя был обусловлен отсутствием современных средств связи? Или, возможно, это отражало ощущение свободы тех лет, когда журналисты самостоятельно выбирали, о чем писать и с кем встречаться?

— Действительно, в 1991 году я работал заместителем редактора газеты «Вечерний Свердловск», которая позже была переименована в «Вечерний Екатеринбург». Это было свободное время. «Рухнула» КПСС, и «Вечерка», традиционно принадлежавшая горкому партии и горисполкому, осталась без поддержки. И у нас возник вопрос: как писать, если мы больше не являемся газетой горкома? В результате написали: «городская независимая газета», не осознавая, что независимой газеты на самом деле не бывает. Мы быстро это поняли.

Тогда редакция находилась в здании «Уральского рабочего», который всю жизнь был в управлении ЦК КПСС. Через несколько недель нам сообщили, что бумаги нет. Директор издательства Виктор Симко сказал: «Вы же независимы. Идите и находите бумагу, я с удовольствием напечатаю. Будет бумага — будет печать». Мы действительно нашли. Согласились на обмен: вагон бумаги Соликамского целлюлозно-бумажного комбината в обмен на проволоку и металл. Удавалось несколько раз, потом становилось все сложнее.

Также связи не было. Я начал работать у Эдуарда Росселя в конце 1991 года и жил в квартире без телефона. Связь — это была настоящая проблема! Когда мы приняли решение о пресс-конференции, телефон-автомат во дворе стал единственным выходом. Но разменять по 15 копеек было сложно, не везде можно было это сделать. Единственное место для размена находилось на междугородном телефонном пункте возле почтамта: за три рубля можно было получить двадцать пятнадцатикопеечных монет. Вечные очереди к автомату… Так мы и собирали журналистов на пресс-конференцию. Нужно было действительно иметь терпение.

Работая пресс-секретарем, я считал необходимым общаться с журналистами. И даже когда пришли пейджеры и мобильные телефоны, я продолжал верить, что личное взаимодействие — это основной аспект работы пресс-секретаря.

— Это один из ваших принципов?

— Да, личное общение ничем не заменишь.

— Итак, когда вы приступили к работе в должности пресс-секретаря, у вас не было особых ресурсов. Кстати, вы платили свои 15 копеек за звонки?

— Конечно.

— Ресурсов не было, но наверняка вы пришли с определенными принципами, а что-то могло сформироваться уже в процессе работы. Расскажите об этом.

— Я начал работать пресс-секретарем в период, когда подобной должности фактически не существовало. Например, был лишь один известный пресс-секретарь — Виталий Игнатенко, но это был совсем другой уровень — президента СССР. А на уровне местной власти пресс-секретари, которые были в конце существования КПСС, ничего не могли сказать или написать. Поэтому я, можно сказать, действовал на интуиции, находил решения и быстро накапливал опыт. Работа пресс-секретаря для меня была связующим звеном между властью и СМИ.

— Буфер между властью и СМИ, можно так сказать?

— Не совсем. Скорее, это мостик, который может быть сметен потоком информации. Здесь очень важна обратная связь. Я с самого начала понял главный принцип: никогда не врать журналистам. Не обманывать, не юлить. Молодым коллегам я говорю: если не знаете, что ответить, просто скажите: «Я не знаю, но выясню и сообщу позже». Если говорить несуразицу, это убивает доверие, и репутация будет потеряна.

— Журналисты иногда позволяли себе неверную информацию. Как вы к этому относились?

— В то время появилось множество фейков и черного пиара. Некоторые журналисты стали менее тщательно проверять предоставленную информацию. Мы должны были понимать: любую информацию, тем более важную, обязательно нужно проверять с нескольких сторон.

— То есть уровень журналистской ответственности начал падать?

— Да, уровень ответственности постепенно снижался. Я не могу под одну гребенку подводить всех журналистов, но такие случаи начали возникать. Бывали ситуации, когда журналисты писали что-то совершенно не соответствующее действительности, ссылаясь на необъявленные источники.

— Возвращаясь к теме материальных ресурсов в начале 90-х. Как решался вопрос финансирования новых СМИ?

— Деньги, безусловно, находили с трудом. Когда мы написали «независимая газета», не понимали, что независимой прессы не бывает без финансирования. В начале 90-х СМИ только учились зарабатывать сами, и зачастую обращались за финансовой помощью к кому угодно: от крупных предприятий до бандитов.

— Дмитрий Полянин в своем интервью сказал, что деньги в то время были только в двух местах: у власти и криминала. Были ли у вас примеры, когда вы как представитель власти предлагали помощь в обмен на лояльность?

— У власти действительно были деньги, потому что это бюджет. Многотиражные издания выживали только благодаря поддержке. Я всегда говорил, что у нас с Росселем было обоюдное соглашение: никаких денег за публикации, ни положительных, ни отрицательных. Губернатор не продается — это было нашим базовым принципом.

— Конфликт между Эдуардом Росселем и Аркадием Чернецким (мэром Екатеринбурга) вовлек СМИ. Можно ли назвать тот период информационной войной?

— Об этом много говорят, и здесь много преувеличений. Личного конфликта не было, не было оскорблений или активной борьбы. Конкуренция между городом и областью была всегда, и это способствовало развитию Свердловской области.

— Пресса, соответственно, тоже раскололась?

— Да, СМИ разделились. Это нормальная практика, когда разные источники интерпретируют события в зависимости от своей позиции.

— Вы упомянули журналистов того времени. Кого вы могли бы выделить как ярких представителей профессии?

— Это, конечно, Иннокентий Шеремет, который начинал на «Четвертом канале», а также Эдуард Худяков и Жанна Телешевская, рискнувшая создать собственную телекомпанию. Эти люди были первопроходцами в своей области.

— Получается, что когда в общественном поле один полюс остается, а второй исчезает, то происходит сжатие СМИ?

— Да, это естественный процесс. Одно из последствий — это информационный пузырь, когда издания существуют в своем мире и теряют связь с реальностью, что может приводить к стагнации.

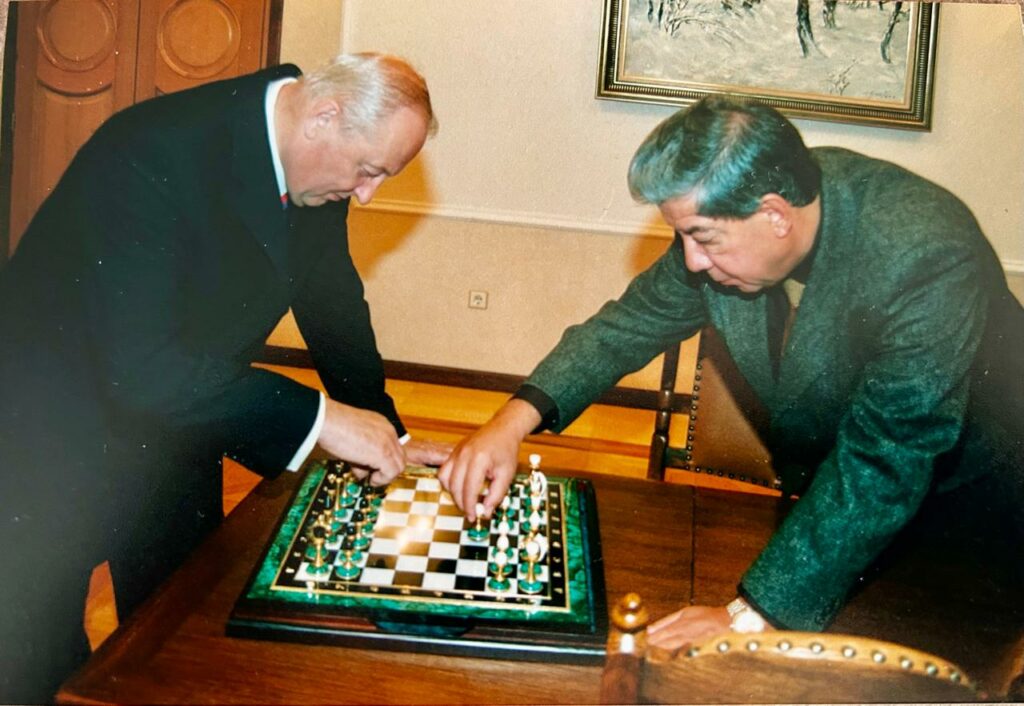

— Борис Ельцин как выходец из Свердловской области пользовался поддержкой журналистов. Менялась ли позиция СМИ и граждан по отношению к нему?

— Поддержка действительно менялась. Ельцин сделал много для свободы России, но его действия в дальнейшем также вызывали споры. Познавать его правоту можно только в контексте того времени.

— Какова роль Росселя в этом контексте?

— Россель всегда поддерживал прессу. У него была четкая позиция: сотрудничать с журналистами, выслушивать и принимать критику.

— Вы говорите о том, что время требует анализа. На ваш взгляд, какие события в СМИ Свердловской области были наиболее значительными в 90-х?

— Это калейдоскоп событий: выборы губернатора, создание законодательного собрания, конституционного суда. Это время стало важным этапом в создании местной журналистики.

— 90-е годы были бурным временем, насыщенным политическими столкновениями и финансовыми вызовами. Какое место занимала этика журналистики в повестке СМИ в 90-х?

— Этот вопрос был очень актуален. Мы осознавали, что в СМИ начинаются негативные процессы. Вопросы о том, кто такой журналист и каковы его этические нормы, вышли на первый план. Нужно отдать должное нашему российскому Союзу журналистов, который в тяжелое время возглавлял Всеволод Леонидович Богданов. Благодаря его мудрости и усилиям был сохранен Союз журналистов, разработано много важных документов, в том числе Кодекс профессиональной этики русского журналиста. Это было крайне важно, поскольку тогда в профессию приходило много людей, не имевших к ней никакого отношения. Хорошо, что в России нет запрета на профессию: каждый, кто имеет талант, может писать. Но это должно происходить в рамках Кодекса и федерального Закона о СМИ, что крайне важно для построения демократии в стране.

— В это время появилось и Большое жюри, в котором разбирались случаи нарушений этики в областных СМИ. Как оно функционирует сегодня?

— Большое жюри существует и сейчас, но сейчас это одно-два дела в год. Раньше же оно было завалено обращениями. Союз журналистов, как региональный, так и центральный, активно реагировал на претензии читателей и зрителей. Это было очень мудро и важно.

— А кто занимался этим на региональном уровне?

— Руководил этим процессом Борис Николаевич Лозовский, который всегда подходил к вопросам очень мудро и профессионально.

— Екатеринбург, Свердловск до 1994 года оставался закрытым городом. Как это отражалось на работе журналистов? Приходилось ли согласовывать что-то с федеральными центрами?

— Да, цензура присутствовала, и все материалы проверялись. Когда началось движение к открытости, сюда начали приезжать иностранцы, открывались консульства, что тоже повлияло на работу журналистов.

—Появились ли новые идеи после поездок журналистов в ту же Америку, где каждое уважающее себя издание имеет собственный Кодекс?

— Безусловно, это оказало большое влияние. Открытие Свердловской области для мира, связи с иностранными журналистами, обогатило нашу работу и дало массу новых идей и возможностей.

—Что можно использовать из опыта 90-х сегодня?

—За эти годы журналистика прошла огромный путь и многое унаследовала из 90-х. Начало 90-х и современность сложно сравнивать из-за изменений в технологиях и подходах.

— Да, технологии меняются, но сохраняются ли те принципы, которые вы использовали в своей работе?

— Технологии меняются, но главный запрос людей к прессе остается: они по-прежнему ждут правды.