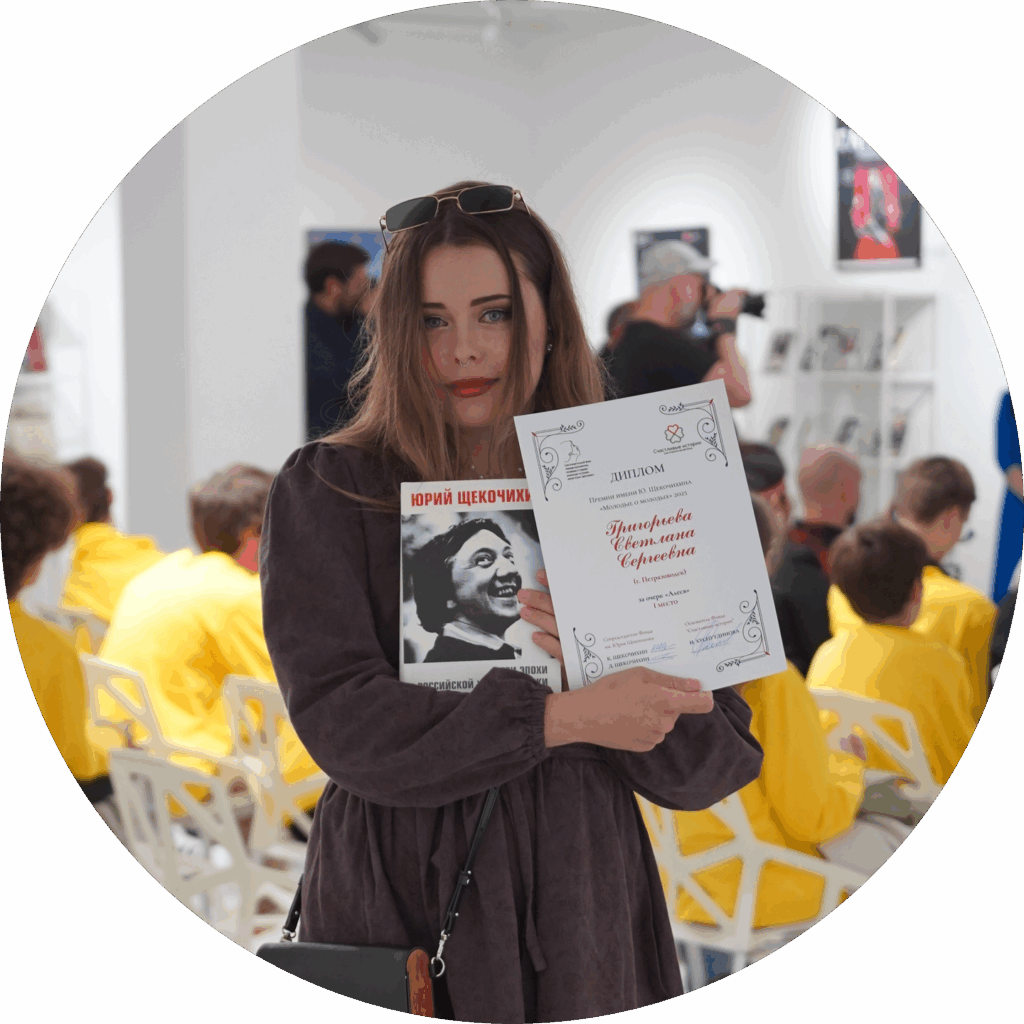

Светлана Григорьева, «Алеся»

Первое отчетливое воспоминание, связанное с моей младшей сестрой, идёт не из глубин детства, я толком не помню её маленькой, старалась не замечать. Первое отчётливое воспоминание, когда Алеся украла на даче в огороде у соседей одну-единственную клубнику и откусила вместо того, чтобы съесть целиком и без того маленькую ягоду. Вторую половину ягодки она протянула мне. Я тогда почувствовала неловкость, граничащую с брезгливостью, но именно этот момент стал началом нашей близости. Из-за моего инфантилизма во внешности мы даже обменивались одеждой: она могла пойти в школу в моих шортах с детскими принтами, а я гуляла со своим с парнем в её причудливой розовой панаме. Вечерами мы с Алесей играли в приставку, пекли сырную пиццу и залипали на аниме, как будто отвоёвывали у времени наше детство.

Когда пришло время уезжать учиться (я поступила в университет), Алеся постоянно плакала и приходила обнимать меня перед сном, а маме свои истерики объясняла так: «Часть меня уезжает, вы отрываете мою душу». Сейчас эти слова звучат по-другому, будто девочка в тот момент и правда осталась без души. Тогда я не придала этому значения, и наша связь начала рваться: я утонула в учёбе и не испытывала потребности возвращаться домой на каникулы — у меня появилось увлечение.

В университетские годы я подсела на путешествия и походы со своей лучшей подругой. Когда я заметила, что с сестрой мы не общались уже больше четырёх месяцев, испугалась, решила наверстать упущенное и позвала её с собой в палаточный поход в Кандалакшу. Сестре до городка было ехать поездом недолго из Мурманска. Первое «взрослое» путешествие – четыре часа ехать в поезде одной. Алеся страшно переволновалась и начала заболевать на нервной почве, иммунитет упал. Как выяснилось позже, уже в поезде она была с высокой температурой. Моей ошибкой было то, что я не заметила признаков болезни: с детства она часто краснела и нервничала, поэтому её состояние казалось мне привычным, а не тревожным симптомом и признаком ОРВИ.

Поход был суточный, и мы не снимали жилья в северном городе, с корабля на бал: сразу отправились к точке, где устроили первый привал. Алеся много молчала. Я не давила, думала, что она просто стесняется моей компании, и ждала, когда ей самой захочется раскрыться. Мне казалось, что она замкнулась из-за глупых вопросов моих друзей: нравится ли ей кто-то, не обижают ли в школе — всё то, что принято спрашивать у 12-летних девочек. Через шесть часов пути мы были на месте, но не успели насладиться видом сопок… я закричала: сестра лежала без сознания. Её лицо горело, под носом были корки, такие бывают, когда человек постоянно сморкается, а в руке она сжимала аэрозоль от боли в горле. Я запомнила все эти мелочи, а вот всё остальное будто в тумане. Только эта яркая вспышка. Она быстро очнулась, а я понесла её на спине вниз, туда, где нас должна была забрать машина. Помню, как она плакала, извинялась, просила не увозить её, убеждала и обманывала, что не болеет. Я молчала, была зла, на грани отчаяния, испугана, внутри всё сжималось, мне казалось, что Алеся может умереть. Я то плакала, то злилась, сглатывала слёзы и ненавидела себя за то, что не распознала её состояние.

Эта ситуация травмировала меня, и я окончательно отдалилась от сестры. Мне не хотелось больше заботиться о ней даже несколько дней — страх и ответственность стали меня пугать. Я боялась снова пережить подобное. Родители тоже перестали доверять и больше не отпускали Алесю со мной. Мама после того случая не разговаривала со мной полгода. Если бы не папа, который всегда был ко мне теплее остальных, я бы просто себя «сгрызла». Отец поддержал меня, объяснил, что причина произошедшего не моё наплевательское отношение на сестру, а стечение дурных обстоятельств. Когда я вспоминаю эту историю, кажется, будто всё это случилось не со мной, а кто-то рассказал мне об этом. Внутри — пустота. Пыталась забыть эту боль.

После окончания учёбы я вернулась в отчий дом. Всё изменилось: мама с папой сблизились, стали чаще бывать на даче, встречаться с друзьями, путешествовать. Появилось ощущение, что они, наконец, начинают жить своей жизнью, я ведь в какой-то степени «украла» их молодость. Хоть и была долгожданным ребёнком, но очень «ранним»: им было всего по 19 лет. Алеся была счастлива видеть меня, полностью раскрылась, рассказывала всё подряд, что надо и не надо. Я никогда не лезла с вопросами, но поток информации из неё лился, как бурная река. Оказалось, что моя 15-летняя сестра курит какие-то дуделки (электронные сигареты), пьёт пиво втихаря от родителей и дружит с малолетними наркоманами.

Чтобы держать руку на пульсе, я не осуждала её. Но и ненавязчивые наставления она игнорировала, а позже стала более сдержанна в рассказах. Когда я попыталась забить тревогу, родители, живущие свою лучшую жизнь, отнеслись ко мне резко: «Вспомни себя», «С такими оценками пусть хоть водку пьёт». Мне не поверили, но и сестре не сказали, что я её «сдала». Они уже устали беспокоиться, научились «закрывать глаза», чего не умели делать со мной.

После того самого похода я перестала чувствовать к сестре что-то осознанное. Просто закрылась, чтобы не переживать снова боль за близкого человека. Между прочим, после злосчастного похода у меня и отношений не было, очень боялась привязываться. Но тревога росла, и я на этой почве снова стала проникаться Алисой. В пятницу младшая сестренка рассказывала, как её друг-наркоман украл её вейп, в субботу, как целовалась с двумя старшеклассниками, в воскресенье – как выпила больше всех на тусовке.

Начался апрель. Я понимала: впереди лето, у неё будет куча свободного времени, а родители всё чаще станут уезжать на дачу. Что Алиса будет вытворять, я не знала, и именно эта неизвестность меня пугала. Чтобы изменить что-то, я решила начать с себя. Как в ситуации в самолёте, сначала кислородную маску надевает взрослый, заботясь о себе, а потом – ребенку. Пошла к психологу, но Кристина Александровна, видимо, была из «лагеря» моих родителей. Её вопрос был прямой: «А разве ты сама не пила втихаря от родителей?». «Да, но…» — начала я, но она оборвала: «Ты не мать ей. Это не твоя зона ответственности…». В общем, долго и нудно объясняла мне про момент сепарации от родителей.

Проблема с сестрой так и не была решена, но психолог оказалась вовсе не бесполезной, я смогла снова построить отношения. Простите, что делюсь радостью, но моей парой вновь стал тот самый, с которым я когда-то гуляла в розовой панаме сестры. Игорь настаивал, чтобы я переехала к нему, потому я жила на два дома, и это всех утомляло. Но мне казалось: если я уеду сейчас, в начале июня, сестра точно пустится «во все тяжкие».

Так и случилось. Алеся была поймана родителями с бутылками пива в рюкзаке недалеко от дома (куда-то очень спешила, так, что звон бутылок не заметила). Она утверждала, что «несла другу/подруге/не знала, что там, рюкзак подменили», но запах и поведение выдавали пьяного подростка, Алеся явно шла продолжать «банкет». Когда семья вошла в квартиру, я была на кухне и сразу почувствовала — что-то не так. Отец начал верещать так, что даже мама растерялась. Я не вмешивалась, не пыталась защитить, не искала оправданий. Это был её бой. Не мой.

После того случая наступила тишина, Алеся словно ушла в подполье: с родителями стала говорить меньше, со мной вовсе перестала делиться. Обиделась, что я не заступилась за неё перед отцом. В июле я окончательно съехала. Занималась рутиной и просто наслаждалась тем, что нашла своего человека. Каждый день в моём новом мире была тишь да гладь. До ключевого события. В одиннадцать вечера мне позвонила Алиса, попросила спуститься. Она стояла около подъезда с ссадиной под глазом и расцарапанным лицом. Я молча села с ней на скамейку. Тишину первой нарушила сестра:

— Я чувствую, будто лечу вниз, и никто не ловит.

Мы толком так и не поговорили в тот вечер, но она чего-то испугалась и перестала уходить из дома допоздна. Сказала, что бросила курить — странно слышать такое от 15-летней, но я обрадовалась. Остаток лета я посвятила важной задаче «словить» свою сестру.

Мы ходили в кино, мы буквально бежали на гастрономические мастер-классы. Алеся стала ходить со мной на фитнес и загорелась этим. Мы вместе рисовали, пока однажды она не призналась, что ей это не нравится. Мы даже трижды ночевали в палатках тем летом. Почти каждые выходные ездили купаться. Пишу это, слёзы подступают. Сколько боли мной было пережито за предыдущие месяцы, а потом только «мы, мы, мы».

Сейчас ей 18. Она занимается бодибилдингом и выступает в категории «фитнес-бикини», не пьёт, следит за питанием, ведёт блог, в котором помогает молодым девочкам выстроить здоровые отношения с едой.

Однажды я спросила её:

— Что тогда изменилось? Почему ты пришла ко мне тем вечером?

И она как-то особенно мудро ответила:

— Я знала, что если кто и не отвернётся, то это только ты. Даже если молчишь. Даже если злишься на меня. Ты всегда где-то рядом стояла. А мне это было нужно. Всегда.

Я заплакала, Алеся по-доброму засмеялась. Мы были вместе. Наконец-то не в роли спасительницы и утопающей, а как две взрослые, любящие друг друга сестры. Это была её борьба — и она справилась.

А я просто оказалась рядом, когда нужно было подсказать дорогу.

Анастасия Антонова, «Молчание Гильгамеша»

Психбольницы в России — от готики до страха божьего — остаются сложной и как будто вечной для обсуждения темой.

Читать, смотреть и пробегать мимо одновременно морально мутно и тоскливо — и притягательно. Писать о них тоже. Я давно исследую разные аспекты охраны психического здоровья как журналист. Было бы мне интересно исследовать эти проблемы без статуса пациента — не знаю. Но работаем с тем, что есть. Я попала в психиатрическую больницу имени Алексеева в конце первого курса журфака МГУ. Наше общежитие находится от нее в трёх трамвайных остановках. Ковидный год и несколько дней карантина до «развоза» по отделениям.

От санитарки — искренне: «Долбанные журналисты! Дурдом какой-то!».

Оказалось, что тогда в один день в приёмное отделение нас попало трое: девочка с четвёртого курса моего же факультета (после двух академов, попытки суицида и с растворившейся мечтой о дипломе), незнакомая дама из Союза журналистов России (хотелось познакомиться, но она только улыбалась и молчала — невесело) и я. Было много вопросов, «что там с нами делают», но мне всегда нравились журфак и профессия, и со мной ничего откровенно плохого, как правило, не делали.

Я попала в Отделение первого психотического эпизода — первые три раза человек попадает туда. Что его отличает? Самое очевидное — юность. Контингент там очень молодой: многие ментальные расстройства начинают проявляться в 18-19 лет, а когда они проявляются, в больницу не попасть сложно. Это отделение относительно новое, и считается, что специалисты там наиболее вовлечённые, как раз потому, что работают с молодыми ребятами, «у которых шансы вернуться к нормальной жизни наиболее высоки».

Ещё отличает «модный» набор заболеваний: биполярное и пограничное расстройства, депрессия, шизофрения. В интернете и в жизни нередко говорят о романтизации ментальных расстройств — но это чепуха, расстройства ЖКТ романтизировать интереснее.

На палату из восьми человек четверо — студенты МГУ и по совместительству понаприехавшие в нерезиновую Москву жители здания в трёх трамвайный остановках. Лежала девочка-политолог с затяжной депрессией — очень щедрая и добрая — поделилась со мной новыми трусами. В больницу ты попадаешь в лучшем случае с одними, но в будущем их могут передать родственники. Лежала девочка-философ, с ней было очень радостно обсуждать книжки. Лежала девочка-магистр с факультета почвоведения с огненно-рыжими кудрявыми волосами. До своего мелтдауна она успела поработать в проекте ООН по решению проблем с опустыниванием земель. Она всех очень выручала — нас перманентно заставляли социализироваться. Врачи следили за этим по многочисленным камерам, а медсёстры что-то молча записывали в блокнотики. Активная коммуникация якобы означала, что мы идём на поправку. И мы вставали в кучку, как дураки, и делали вид, что общаемся. Была только одна тема, в обсуждение которой все искренне включались. Это запоры. Высокие дозировки препаратов почти в ста процентах вызывают такую побочку, и эти переживания занимали внушительную часть нашего эфирного времени. С рыжей девочкой мы выглядели дураками чуть меньше — она рассказывала всякие интересные факты про червяков, почву и камни, и нам было даже весело. Подталкивали к социализации и девочку с шизофренией. Мы не знали о ней ничего, ни имени, ни истории. Она почти всегда молчала и могла по полдня смотреть в стену, пока врачи не пересаживали её, развернув в другую сторону. Но были редкие случаи, когда она искренне говорила: «Я — бог Гильгамеш».

Представьте, что вы никогда не знали, кто он, существует ли он, и по возможности не осуждайте за незнание.

Представьте, что вас толпа студентов самых разных направлений, но никто точно не может сказать, часть ли он мифологии или выдумка одной молчащей девочки (европоцентричность в образовании на глазах стала реальной проблемой).

Представьте, что у вас нет телефонов и компьютеров, и вы не можете загуглить его имя.

Представьте, что вам месяц не даёт покоя этот вопрос, а ваш первый поисковый запрос после выписки из психбольницы — это «бог Гильгамеш».

У девочки-Гильгамеша насильственно появилась подружка. Это была мефедронщица Соня, попавшая в больницу после сильной передозировки, неистово выкрикивающая слово «мефедрон» первые несколько дней жизни в палате, а после прихода в себя — ставшая самой общительной легендой (не побоюсь этого слова). Она общалась с «Гильгамешем» практически без остановки, рассказывала поток историй с тусовок, не ожидая никакой обратной реакции, и пропускала мимо ушей редкую фразу «я — бог Гильгамеш». Так прошла не одна неделя, но потом «Гильгамеш» неожиданно для всех очень отчетливо произнесла: «Как же достал твой мефедрон». Соня на неё обиделась и больше никогда с ней не дружила.

После выписки из круглосуточного стационара мы ходили в стационар дневной, где нам подбирали препараты для длительной терапии. В среднем это занимает от двух до шести недель, всё зависит от организма и побочек. В этот период мы посещали «образовательную программу» — психиатры и психологи читали небольшие лекции про важность приёма препаратов, про жизнь после больницы и коммуникацию с близкими. Небольшие потому, что в первые несколько месяцев после начала приёма таблеток зачастую снижается концентрация, да и вообще побочки дают о себе знать. Мы бесконечно вытирали слюни, ёрзали на стульях, кряхтели, чесались, ковырялись в ногтях и не смогли связать трёх слов в конце занятий. А далее — медицинская карточка передается в амбулаторный кабинет, куда надо в обязательном порядке приходить раз в месяц, показывать, что ты жив, и продлевать рецепты.

Я описала это так подробно из-за ностальгии по привилегиям. У меня случались периоды ухудшения состояния, и я могла приехать к лечащему врачу и обратиться за помощью. По необходимости мы меняли дозировки, следили за реакцией организма, и мне всегда становилось спокойно после вердикта группы взрослых серьёзных людей в белых халатах и разноцветных кроксах: «Мы тебя соберём, не волнуйся».

Летом 2022 года Департамент здравоохранения Москвы ограничил доступ к бесплатной «специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия» в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы» для «иногородних граждан». Об этом я узнала из письма, которое мне прислали в ответ на просьбу продлить лечение. Я не могу назвать эту ситуацию разделением на «до» и «после», но для меня и части моих знакомых она во многом стала поворотной.

Как бы просто это ни звучало, молодёжь — очень разная. Кто-то достигает огромных высот и работает в крупных проектах в свои двадцать, кто-то употребляет с раннего возраста, кто-то может только молчать и говорить несколько фраз, кто-то читает горы книжек, но в моменте болезненно ощущает, что не знает о жизни ровным счётом ничего, кто-то не один раз пытается из нее уйти, не осознавая, как нужна и важна, кто-то вечно куда-то бежит и стремится, а кто-то пока ничего не хочет. Но после получения паспорта, аттестата и диплома это все еще очень уязвимая часть общества, которая так же легко может получить справку из психбольницы. А студенты, учащиеся и старающиеся себя реализовать в другом городе, из-за личного опыта кажутся мне ещё более уязвимой категорией. Ситуация, при которой четыре «иногородних гражданина» из одного здания, пусть и очень большого, познакомились только в больничной палате — кажется мне очень символичной.

И речь не только про лучший ВУЗ России — клятва Гиппократа пережила много редакторских правок, но там не появился пункт про лечение исключительно «лучших». Студентов МГУ часто называют элитой, и звучит так же статусно, как и забавно из-за глубоких расхождений с реальностью. Элитарность даётся тяжело, а кому-то без нужной и вовремя оказанной поддержки не даётся вовсе.

Конечно, это вопрос привилегий. В больнице нам тоже никто не хотел рассказывать, как живут в соседних отделениях бабушки и дедушки, «у которых шансов вернуться к нормальной жизни практически нет». Но надежду на изменения и лучшее будущее тут вселяет работа журналистов, открыто об этом пишущих.

Мой очерк скорее даже не о молодых, а для молодых. Ограниченный доступ к необходимой медицинской помощи — это огромная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. И об этой проблеме журналистам абсолютно точно нельзя молчать.

Некоча Окотэтто, «Я – ненка, и это моя суперсила!»

Быть особенной и выделяться из толпы я не стремилась никогда, но с самого детства получала больше внимания, чем хотелось. Тогда мало знали про буллинг, школьных психологов не было. Жалобы воспринимались как проявление слабости. Поэтому мой путь к себе был непростым, но, пройдя его, я смело могу сказать: да, я другая и горжусь этим.

С трех лет я живу в Салехарде, здесь окончила школу и получила первое профессиональное образование. Взросление пришлось на нулевые – непростое время для всей страны. В городских школах тогда было мало детей из числа коренных малочисленных народов. Издевались из-за низкого роста и разреза глаз. Из-за того, что не модно одевалась: семья жила очень скромно. Порой не хотелось видеть свое отражение в зеркале.

Сцена и преображение

Подростком я начала посещать ненецкую фольклорную группу «Вы’сей». Когда надевала национальный костюм, меня называли красивой девочкой-неночкой. Было очень странно впервые слышать одобрение со стороны.

Однажды на наше выступление пришла одноклассница, которую явно удивил мой образ, поэтому в школе она попыталась дразнить еще оскорбительнее. Но я не бросила группу: мне нравились ощущения легкости и счастья, которые дарит сцена. Я не боялась быть собой, проявлять эмоции. Со временем набралась уверенности, обидчики перестали задевать меня.

Неко, ответь

После колледжа я начала работать в сфере образования. Первый же день прошел в расспросах: про мою национальность, про кочевой быт. Спрашивали обо всем, начиная от банальных тем, где хранить продукты в чуме или не холодно ли спать на полу, до самых личных. Некоторые потом легли в основу моего проекта «Неко, ответь…», где я в формате коротких видео разоблачаю мифы и делюсь интересными фактами про ненцев.

Лучший пример

Уверенным пользователем своего происхождения я стала в 26 лет, когда попала в молодежное отделение ассоциации «Ямал-потомкам!». На тематических мероприятиях и форумах собиралось много представителей других малых народов и выделялись те, кто интересен сам по себе как человек и личность. Для остального окружения я придумала такое правило: если меня воспринимают исключительно как представительницу определенного народа, то я стану лучшим примером.

Переживания по поводу внешности, свойственные юности, – слишком большой/маленький нос, не тот цвет/ разрез глаз и т. д. и т. п. – легко проходят, если научиться смотреть на себя с другой стороны. Мои густые брови, которые прежде казались недостатком, стали напоминанием о папе. Раздражавшие тонкостью губы дороги как память о брате, мы были похожи. Глядя в зеркало, теперь вижу всю свою семью.

Я перестала стесняться себя. Мой народ, моя культура, мои традиции – это источник гордости. И если кто-то вдруг пытается уколоть меня своими замечаниями, становится смешно: я давно не та девочка, которая плакала за школой. Я – Неко, моя национальность – ненка, и это моя суперсила.

Карина Безносова, «Эффект свидетеля: почему люди хватаются за телефоны, а не помогают»

Психолог Дугенцова подтвердила виктимблейминг в адрес школьницы из Надыма

Представьте себе автобус, полный пассажиров. Девочка-подросток становится жертвой агрессивного мужчины прямо на глазах у окружающих. Он целует ее колени, потом бьет по лицу. Вместо того чтобы вступиться за девушку, окружающие молчат, наблюдают. Потом в соцсетях ее начинают буквально травить: сама виновата, надо было уйти. Это виктимблейминг – обвинение жертвы. Так произошло в Надыме больше недели назад. И споры идут до сих пор.

Разбор ситуации с психологом

Детский психолог Дарья Дугенцова разобрала для «Север-Пресса» обвинения в адрес девочки, объяснила, почему так произошло и что можно сделать, чтобы подобные случаи не повторялись.

Почему взрослые промолчали

Взрослые пассажиры часто оказываются в ловушке эффекта свидетеля (diffusion of responsibility), считает эксперт. Каждый думает: «Пусть другие вмешаются, ведь нас много». Страх конфронтации тоже играет большую роль: людям кажется, что любое вмешательство может привести к неприятностям.

Но дело в том, что взрослый несет особую ответственность за безопасность ребенка. Дети не способны самостоятельно справиться с таким стрессовым событием.

Почему осуждение обрушивается именно на жертву

Люди зачастую пытаются переложить вину на саму жертву, считая ее частично виноватой («сама виновата, могла встать и уйти, она хихикала» — все это писали в адрес девочки). Причина проста: многим комфортнее думать, что подобное невозможно с ними лично. Обвиняя жертву, мы защищаем собственное восприятие мира как справедливого места, где плохие вещи происходят исключительно с теми, кто их заслужил.

Эта позиция неправильна и потенциально опасна, подчеркнула Дугенцова, потому что усиливает чувства вины и стыда у пострадавших, мешая им получить необходимую поддержку.

Часто это приводит к трагическим последствиям. Из-за страха общественного порицания дети, особенно когда сталкиваются с буллингом или насилием, молчат. Они боятся, что после и так сильных эмоциональных потрясений получат не поддержку, а еще большие проблемы.

Почему девочка осталась сидеть рядом с мужчиной

Ребенок может впасть в шоковую реакцию, ступор и просто замереть на месте, не понимая, что делать дальше, предупреждает психолог. Другие возможные объяснения — отсутствие четких инструкций о поведении в такой ситуации либо неуверенность в собственных силах противостоять агрессии.

У многих защитная реакция организма — это смех. Так устроена психика, и человек не может никак повлиять на внешние проявления. Именно за это школьницу винили больше всего комментаторы в соцсетях. «Да ей же нравится», — писали в основном взрослые женщины. Нет, ей не нравится. Она просто не знает, как реагировать, чтобы не попасть в еще большие проблемы.

Именно поэтому крайне важно заранее обсуждать с детьми темы безопасности и учить их распознавать опасные сигналы поведения чужаков.

Почему подростки сняли видео, а не звали на помощь

Многие подростки воспринимают такие события как забавное шоу, которое можно заснять и разместить в Сети ради лайков. Их пугают серьезные последствия, они боятся выглядеть глупо или неправильно поступившими. По мнению Дугенцовой, часто дети чувствуют беспомощность и недооценивают опасность ситуации.

Некоторые ошибочно полагают, что съемка видео — это способ защиты. Но нет — снятые кадры могут пригодиться уже после происшествия для разбора ситуации. Но в моменте лучше не снимать, а просить помощи. Зачастую если агрессор видит камеру, направленную в его сторону, он начинает злиться и нервничать еще больше.

Родители и школы должны формировать осознанность и уверенность в ребенке. Давать конкретные инструкции, что делать в кризисных моментах.

Как избежать похожего сценария

Совет детям

Научите вашего ребенка громко и твердо заявлять о своем несогласии, говорить четко: «Нет!» Привлекать внимание взрослых словами вроде: «Помогите».

Совет очевидцам

Помните, что ваша поддержка важна и обязательна. Немедленно обращайтесь в соответствующие органы.

Совет учреждениям образования и семьям

Регулярно говорите с детьми о важности защиты личных границ, учите правилам безопасности и правильной реакции на угрозы.

Реальная история виктимблейминга в Салехарде

Элеонора Вашкевич, жительница Салехарда, поделилась своей историей о том, как крепкая эмоциональная связь помогла ее дочери справиться с буллингом в школе. Благодаря доверительным отношениям в семье девочка открыто рассказала маме обо всем, что переживала.

«Мы много времени проводим вместе: разговариваем, обсуждаем день, читаем, делаем что-то руками. Это время для общения, а не просто «вопросов по списку»: ты поела, сделала уроки? Я часто говорю другим родителям: нельзя терять связь с ребенком, заменяя внимание только контролем. Я не готовила дочь к тому, что мир может быть небезопасным. Я стараюсь растить ее в любви, а не в тревоге. Но именно эта любовь и внимание, уверенность, что дома ее всегда выслушают и поймут, я считаю, дают моим детям силу говорить, не молчать», — рассказала Элеонора.

Что бывает, если молчать, и как спасает крик

По мнению Вашкевич, важно понимать, как общаться с ребенком, чтобы тот вырос уверенным и открытым миру. Постоянные разговоры о рисках и угрозах формируют тревожность и страх. Поэтому Элеонора нашла идеальный способ воспитания — совместный просмотр фильмов, мультфильмов и обсуждений новостей. Каждый раз, когда на экране возникает неприятная или опасная сцена, обсуждение превращается в конструктивный диалог: «Что бы ты сделал и как этого избежать?»

Главное послание матери своим детям звучит ясно: молчание опасно. Не нужно поддаваться на фразы: «Никому не говори, а то станет хуже». Не станет!

«Мама всегда услышит, поймет и от этого точно хуже не станет», — уверена Элеонора.

Ситуацию с буллингом в школе мама сначала хотела решить мирным путем. Она общалась с родителями обидчиков, но, увы, это ни к чему не привело. Тогда женщина написала заявление в полицию, дочь отправила к психологу на реабилитацию.

Ситуацию, которая произошла с подростком в Надыме, Элеонора считает ужасной.

Если бы я оказалась в этом автобусе, я бы не молчала. Я бы встала между мужчиной и девочкой. Я бы подняла голос. Я бы вызвала полицию. Потому что мы все взрослые, и если мы не защищаем детей, то кто мы тогда вообще? Молчание — это соучастие. Смотреть в окно, отворачиваться, думать «не мое дело» — это предательство по отношению к ребенку, которого в этот момент унижают, пугают, ломают», — считает общественница.

Но больше всего в этой истории Элеонору потрясло то, что произошло дальше. Осуждение и унижение подростка в соцсетях. «В чем-то это даже страшнее, чем сам инцидент», — отметила Вашкевич.

«Со своими детьми я уже говорила об этом. И скажу еще раз! Если ты видишь несправедливость — не молчи. Даже если страшно. Даже если никто больше не встает. И если с тобой происходит что-то страшное — знай, что ты никогда не виновата. Ты не обязана «уходить», «не привлекать», «не раздражать». Ты обязана только одно — сохранить себя. А задача взрослых — быть рядом и защищать», — резюмировала Элеонора.

Журналист пытался связаться с подростком из Надыма, который попал в такую ситуацию. Но ребенок предпочел молчание, на которое имеет право.

Елена Мещерякова, «Энергия оптимизма»

Энергия оптимизма

Алексей Афанасов 30 лет назад потерял руку, но сохранил любовь к жизни и вкус к победам.

Никому ничего не доказывать, а просто жить в кайф. Таков личный девиз липчанина Алексея Афанасова. Несмотря на полученную в детстве травму, мужчина состоялся и в профессии, и в спорте. Без ограничений ставит себе цели и всегда добивается желаемого. Вот буквально этой осенью Алексей привёз победу, заработанную на всероссийской регате.

Попутный ветер

Не зря говорят, что удача любит смелых оптимистов. В сентябре этого года липчанин вошёл в призовую тройку на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту в Московской области.

— Поучаствовать в регате предложил ортопедический центр, который изготовил для меня протез, — вспоминает Лёша. — Они и команду с одноимённым названием собрали. Согласился сразу — это по-настоящему крутое приключение! Гонки, да ещё на яхте, ощущение скорости, соревновательный адреналин, притом что под парусом я не ходил ни разу.

Отдать концы!

С первой тренировки и до заключительного старта всё было организовано очень динамично. Соперниками «Сколиолоджик» были 26 команд, куда входили профессионалы и любители парусного спорта.

— Был один день в Москве перед соревнованиями, когда для нас провели специальные обучающие занятия, — делится Алексей. — Рассказали, какие шкоты (снасти) за что отвечают, распределили зоны ответственности. Курсы молодого матроса мы проходили под командованием опытного капитана мастера спорта международного класса по парусному спорту Юлии Скачковой.

Все на борт

По правилам, в команде новичков должен быть один профессионал. Юля сама захотела выступать именно с «новенькими». И помогла изучить отдельные тонкости управления яхтой. Например, выполнять команды «потрави», «заложи», «отдай». Или научиться определять, откуда дует ветер.

Не порвать парус

Ещё один участник особенной команды — Александр Муратов из Карелии. Алексей и Саша уже пересекались в прошлом году на соревнованиях по кибатлетике. Александр потерял ногу несколько лет назад из-за производственной травмы на железной дороге. Сейчас он обладатель современного протеза голени с микропроцессорным управлением, который восполняет движения человеческой ноги.

На соревнованиях Александр отвечал за генакер (большой треугольный парус на гоночных яхтах, который обычно применяют для ускорения судна при попутном ветре), его управление, постановку и снятие. Со стакселем (треугольным парусом) ему помогала мастер спорта по плаванию Полина Антипина. У девушки протез голени и предплечья.

Страх — за борт

— Я же отвечал за гик, — уточняет Алексей. — Это один из важных элементов «парусного гардероба». Жёсткая конструкция, проходящая вдоль корпуса лодки. Когда было нужно, как заправский матрос, помогал Александру сворачивать генакер. Он всё время норовил упасть за борт, а доставать его из воды — достаточно сложная задача.

Признаюсь, когда ехал на регату, основной задачей было не утонуть (улыбается). Но в процессе гонки уверенность в себе крепла, а страх я просто «выкинул» за борт, «на корм акулам». Моя профессиональная деятельность зачастую связана с индивидуальной работой. Участие в регате помогло научиться решать командные задачи, за что хочу сказать спасибо экипажу.

Адреналин победы

Четырнадцатое место из двадцати шести команд в общем зачёте. И третье место — среди новичков. По словам Алексея, это достойный результат, учитывая, что в составе экипажа профессионально ходить под парусами умела только капитан.

— Мне больше всего запомнилось ощущение триумфа даже не на пьедестале, — делится Лёша. — Удивительное чувство, когда ты уже причалил и видишь сзади другие лодки, которые только идут к финишу. Особенно если с ними была плотная борьба, но ты вырвал, пусть на полкорпуса, победу, на несколько секунд опередил соперников. Хотя, конечно, мы не ставили заоблачных целей, просто наслаждались гонкой.

Лёгкость бытия

А более удивительно, как на одно и то же трагическое событие по-разному могут реагировать люди. Алексей Афанасов выбрал жить в кайф, несмотря на серьёзную проблему. Хотя он серьёзной её решил не считать…

За окном лето 1992 года. Двое восьмилетних мальчишек в поисках приключений бродят по улицам Липецка. Их внимание привлекает трансформаторная будка с приоткрытой дверью. Любопытный Лёша Афанасов залезает в необычный «домик» и получает мощный удар электрическим током…

Пока его везли в больницу, парень несколько раз терял сознание. Вердикт врачей был неутешителен: из-за сильнейшего электроожога требовалась ампутация руки. Тут впору впасть в глубокую депрессию, но Алексей (может, в силу возраста) сразу принял ситуацию такой, какая есть.

— Я и слова-то такого не знал: депрессия, — усмехается Лёша. — Помню, проснулся, начал себя ощупывать и понял, что руки нет. Ну, нет и нет. Недаром говорят, что детская психика гибкая. За неделю я привык к новому телу, походке. Часть веса сместилась, центр тяжести тоже: пришлось искать его заново. После больницы продолжил жить обычной жизнью: гулять с пацанами, бегать по гаражам. Через год научился ездить на велосипеде, вскоре сел на мопед.

Горе от ума?

По словам Алексея, и после травмы он остался прежним жизнерадостным непоседой, любящим необычные эксперименты.

— Мог, например, поджечь бензин в деревянном сарае и тушить его водой, — вспоминает свои детские «подвиги» Алексей. — Или срубить на скорость вишню в саду у бабушки. Все родственники, кроме родителей, панически боялись оставаться со мной наедине из-за того, что я опять попаду в очередную передрягу. А у меня просто ум пытливый (улыбается).

Рациональный подход

После школы любознательность привела Алексея сначала в строительный техникум, затем в муниципальный институт права и экономики. Юриспруденцию он выбрал во многом из-за киношных образов адвокатов — остроумных, харизматичных, способных помочь людям в любой ситуации. Был к профессии и чисто практический интерес: знать свои права на работе, при оплате покупок в магазине, проезде в транспорте. А со временем, как выяснилось, и для получения бионического протеза.

Жизнь после травмы

В 2006 году после окончания юрфака Алексей Афанасов пришёл работать в Липецкую областную общественную организацию «Ковчег». Спустя полгода стал исполнительным директором, позднее — президентом организации. Но в один момент понял, что как специалисту ему больше некуда двигаться выбранной сфере. И переключился на инвестирование. Начинал с акций и ценных бумаг, затем освоил фьючерсы (договоры о покупке актива в будущем) и рынок криптовалют. Параллельно не забывал про спорт, которым занимается более 15 лет.

Палестра=Победа

— Нужно было направить энергию в мирное русло, — рассказывает Алексей. — Вначале попробовал тренажёрный зал, но быстро заскучал от однообразия: тягать железо и ставить рекорды на беговой дорожке не мой вариант. Увидел, что рядом с домом открылась секция бокса, и пришёл туда, к тренеру Тимуру Пачиеву. Объяснил свою ситуацию, договорился о тренировках. Первые два года они были индивидуальными, мне не хватало спарринг-партнёрства. И я параллельно стал посещать секцию смешанных единоборств. Пробовал заниматься тайским боксом, но всё-таки вернулся к борьбе. Теперь три дня в неделю тренируюсь в клубе «Палестра».

Стираем границы

Он живёт, работает, боксирует, не делая акцент на своей особенности. Два года назад Алексей Афанасов получил первый протез с микропроцессорным управлением. Раньше обходился косметическим вариантом, но в какой-то момент подумал, почему бы не упростить себе жизнь? Как минимум — в бытовом плане. К примеру, если прежде почистить овощи для Лёши было проблемой, сейчас он может это делать без ограничений. Или в магазине взять протезированной рукой пакет, чтобы сложить продукты.

Один на сто

— Мой случай однозначно сложный для протезистов, — признаётся Алексей. — Слишком высокий уровень ампутации (вычленение плечевого сустава). Не каждое предприятие возьмётся за работу такого уровня. Я обзвонил несколько специализированных компаний — помочь согласились только в ортопедическом центре «Сколиолоджик». И пригласили на консультацию.

Есть импульс!

Специалисты сделали липчанину электромиографию: измерили электрические импульсы при сокращении грудных мышц. Результаты процедуры помогли выбрать нужный протез: бионический с внешним источником энергии. В конструкции сразу три подвижных узла: плечо, локоть и кисть. Протез выполняет определённые жесты или хваты за счёт сигналов, возникающих при сокращении мышц, которые считывают миодатчики — датчики мышечной активности. Чтобы получить необходимую модель, потребовался год.

По прямой к финишу

— После обследования я прошёл медкомиссию, — рассказывает Алексей. — Затем мои документы отправили на медико-социальную экспертизу, где разрабатывают индивидуальные программы реабилитации (ИПР) и указывают технические характеристики необходимого протеза. На финишной прямой программу и акт осмотра передают в фонд социального страхования — для выделения финансирования на изготовление средства реабилитации.

Получение нового протеза в столь короткие сроки Алексей считает большой удачей. Много общался с коллегами по несчастью из других регионов и узнал, что им порой приходилось ждать несколько лет.

— Рад, что живу в Липецкой области, где клиентоориентированность в социальной сфере на высоком уровне, — отмечает мой собеседник.

Евгений Толмачёв, «Дорога в дом скорби»

В …ской области есть большой пруд, молчаливо лежащий в отдалении от населённых пунктов. Пруд, окружённый пшеничными полями и перелесками. Окрестные земли принадлежат знакомому моих родителей – владельцу крепкого фермерского хозяйства. Благодаря его неусыпной бдительности сюда не дотянулись сети и электроудочки браконьеров. Жарким августовским днём, мы с братом Мишей, который старше меня на пять лет, вооружившись спиннингами, сели на велосипеды и отправились насладиться природой и половить больших щук, затаившихся в студёной глубине ям у плотин, под поваленными вербами, у высокого камыша. Как ни старался Николай Петрович развести карпа и толстолобика, щуки поедали малька. Поэтому разрешал нам хлестать гладь пруда блёснами и воблерами.

Миновав деревеньку, мы крутили педали по трассе около получаса, свернули вправо на грунтовку, бегущую вниз по скату пологого холма. На полях ершилась золотая стерня. В рюкзаке моём о чём-то весело разговаривали в коробочке блёсны, булькала вода в бутылке. В тополиной посадке оставили велосипеды. Разошлись по разным берегам, чтобы на закате встретиться возле опалённого молнией старого вяза, стоящего, словно изгнанник, поодаль от тополей. Задумали вечером развести костерок и поговорить о том, о чём беседуют люди, проведшие в городе почти год и, наконец, попавшие в царство щедрой земли, чистого воздуха, с пьянящим ароматом полевых трав.

В восходящих потоках парил коршун, пахло горьковатой полынью. В сильной траве, у корней которой робко взглядывали на меня листочки земляники, трещали кузнечики. Горячий ветер дул с юго-запада. Оводьё в бессильной злобе кружило вокруг шляпы, щедро орошённой репеллентами. Волны перемешивали пену у берега. О чём-то шептал камыш, и я, предчувствуя удачную рыбалку, забросил блесну, которая словно бы коснулась тройниками раскалённого солнца и плюхнулась метрах в сорока от берега. Рыбалка выдалась на славу, но я оставил только самую крупную рыбу – две или три щуки. Вдалеке у воды видел двух волков, скрывшихся в балке, поросшей молодыми вербами.

…Поднявшись к опалённому вязу, я сел на тёплую землю и засмотрелся на заходящее солнце. Облака, похожие на сахарную вату из детства, уплывали вдаль. В них отражался розовый отсвет заката. Мишу не было видно на противоположном берегу. Наверное, он уже возвращался, продираясь сквозь непролазные заросли. Приятная слабость разлилась во всём теле, думалось легко и просторно. Казалось, я чувствовал биение могучего сердца земли, ощущая себя частью леса, стоящего поодаль, частью нагретой солнцем плодородной земли, всего мира. Складывалось впечатление, что я и брат мой, и коршун с волками едины в бесконечном движении, имя которому жизнь. Наверное, я был счастлив в этой затерянности среди полей.

Вскоре показался Миша, облепленный репейником. Даже на бейсболке висел колючий шарик с розовым цветком. Брат шагал устало, но уголки губ трогала наивная улыбка. В капроновой сумке тяжело ворочалась пятнистая с оранжевыми плавниками щука. Сфотографировали улов и отдали Николаю Петровичу, приехавшему проверить – всё ли в порядке.

– Родителям бы взяли, если сами не едите, – отказывался фермер. – Вон щуки-то какие!

– Родителям мы и завтра поймаем. Берите, а то пропадёт за ночь.

– И то правда. Ну, отдыхайте, ребята, отдыхайте.

Николай Петрович сел в серебристый внедорожник и уехал, пыля по грунтовке. Мы принялись разводить костёр, чтобы поджарить пахнущую чесноком колбасу и заварить чаю. Ночь, волчицей пришедшая с востока, набросила покрывало на небо. Вскоре в вышине мерцали несметные звёзды, как бывает только в августе. Свет от костра дрожал на красивом, византийского письма братовом лице. В юности, признаться, я испытывал чувство, похожее на ревность, и хотел быть лучше Миши. Но теперь гордился тем, что у меня такой красивый брат. Миша работал в университете преподавателем, а я – журналистом областной газеты. Я знал, что многие студентки были влюблены в брата и за глаза величали его любовно Дорианом Греем, хотя он ни на грамм не был высокомерным, заносчивым, распущенным.

Почему-то стали говорить о счастье. Что счастье – дело глубоко личное, мол, если хочешь быть счастливым, значит, будь. Рассуждали, спорили о преградах, обстоятельствах, мешающих человеку стать счастливым. Я был твёрдо убеждён, что каждый в ответе за свою судьбу. Миша деликатно не соглашался и вдруг сказал:

– Давно хотел рассказать тебе историю, свидетелем которой стал несколько лет назад. Думаю, ты поймёшь, что жизнь намного сложнее писанных утверждений…

И вот что брат поведал.

– Как-то осенью познакомился с девушкой. Уже на втором свидании она с жаром стала убеждать меня, что хочет семью, и чтобы у её ребёнка был отец. Я изумился такому повороту событий, никак не ожидая от девушки, создававшей впечатление кроткого существа, силы и напора. Близки мы не были…

Каждый день в социальной сети Оля писала, что я для неё любимый и единственный. На третьем свидании целовались в парке среди облетавших деревьев, где пахло опавшей листвой. Не умея целоваться, Оля в кровь искусала мне губы, а потом, обняв за шею, вперила в меня взгляд печальных больших глаз и, будто отягощённая тяжкой мыслью, молчала. По правде сказать, было в её внешности нечто грубое, без огранки, но вместе с тем, это вызывало жалость. Высокий мужской лоб, густые брови, тонкая верхняя губа и выдающаяся вперёд нижняя говорили, возможно, об упрямом характере, маленький носик терялся на широкоскулом лице, неразвитую грудь мои ладони не чувствовали под лёгкой курткой. Оля не красилась, не носила украшений. Уши её не знали серёжек, не надевала брюк, а лишь кофты и длинные юбки.

– Что ты на меня так смотришь? – смутился я.

– Любуюсь, – тихо ответила Оля, словно заворожённая заглядывая в глаза. – Почему мы не можем быть вместе? Почему? Почему?

– Оля, мы с тобой знакомы две недели…

– Миша, ты мне больше чем нравишься, я влюбилась в тебя, давай поженимся! Я не могу без тебя! Почему мы не можем быть вместе?

– Оля, мне кажется, что ты торопишь события.

Она изменилась в лице, опустила руки и отвела взгляд. Провожал её домой. Недалеко от подъезда обшарпанной хрущевки молча простились. Я обернулся. Оля, отдаляясь, шла деревянной походкой растерянного человека, руки висели, как плети. Не оборачиваясь, она вошла в подъезд. Почему-то стало неловко. На следующий день поговорили по телефону, в общем, помирились.

Через неделю пригласила познакомиться с родителями. Поднимаясь по лестнице на третий этаж панельного дома, она вдруг засмеялась. В подъезде стоял тяжёлый дух. Сеяла жидкий свет лампочка, покрытая слоем пыли. Железная входная дверь Олиной квартиры была распахнута настежь. В проходе стояла её бабка, мать – обе в кофтах и длинных юбках – и отец, который лет двадцать с ними не жил. Как по команде ударили в ладоши. Пуще остальных старалась бабка – скуластая, большая, но с маленькими деспотическими руками. Разуваясь, обратил внимание на количество задвижек и шпингалетов входной двери. Стены в квартире были сплошь увешаны то ли иконами, то ли не пойми чем, на письмо которых я не обратил внимания. Но больше всего запомнилась маленькая, как бы стеснённая мрачными образами в грубых окладах картина с изображёнными тюльпанами.

– Жениться принуждали? – спросил я, посмеиваясь. – Под образами? Заперли на все замки и заставили жениться?

– Не перебивай. За столом говорили о всякой ерунде: о работе, о болезнях. Тогда пандемия на пике была. Я чувствовал напряжение, подспудно понимал, что разговор хотят повернуть на другое. И вдруг Олин отец спросил – когда свадьба? Очевидно, что вопрос этот подбили задать мать и бабка, всё время переглядывавшиеся.

– Как заговорщики. И что ты ответил? – спросил я.

– Сказал, что знакомы всего ничего. Будущий тесть вскоре поспешил домой, отбыв повинность, сказал, что дети болеют. Оля, когда говорила мать или бабка, глядела на них с собачьей преданностью в глазах, словно ища одобрения. И всё – «да, мамочка?», «да, бабушка?», «верно же, бабушка?».

– А сколько ей лет было?

– Двадцать пять.

– Пора бы своё мнение иметь. Но я тебе, Миш, так скажу – какой-то там нехороший сюрприз таился. Ну, рассказывай дальше.

– Так вот, Женёк. В общем, меня одобрили. И стал я у них бывать раза по два в неделю. Только закроемся в комнате, бабка уже стучит крепким кулачком: «Оля, что вы там затихли? Оля, что за тишина?» Дальше поцелуев дело не заходило. Как ты думаешь, что стояло на столе в её комнате?

– Не знаю, может, портрет Криштиану?

– Если бы… Со стола на наши объятия глядела большая мрачная картина в серой раме. И Оля страшилась перед ней целоваться, нужно было протискиваться между столом и шкафом… Эта гнетущая атмосфера, тайны и странности незнакомой семьи меня тяготили, и я напрямую спросил – почему она не может прийти ко мне?

– И что ж ей мешало?

– Придумывать начала, дескать, в каком статусе я к тебе приду? Дальше – больше… Пошли прогуляться. На улице холодно, накрапывал дождь, и она, выйдя из подъезда, позвонила бабке, чтобы та ей шапку бросила из окна. В пакете. И вновь – «бабушка, а можно я пакетик в урну выброшу?»

– Кошмар! Миш, а её мать и бабка спрашивали про нашу семью?

– Никогда, словно я без рода и племени! После каждого выходного, когда я уезжал к своим, начинались истерики: я тебя люблю, жить без тебя не могу, почему мы не можем быть вместе? Мне, мол, сказали, что если есть любовь, то нужно быстро идти в ЗАГС! Чем жила эта семья?… Теперь, когда я приходил, бабка постоянно хворала, и почему-то лежала и охала не в своей комнате, а в комнате Оли…

– Это, братец, чтобы тебя не впускать.

– И случайно, когда странный, опутанный тайнами и паутиной лжи роман наш расстроился, узнал, что мать и бабка её, как бы так выразиться, состояли в какой-то секте… И Олю туда втянули. Город не такой уж большой, так или иначе найдутся общие знакомые. За малейшую провинность её, взрослую девушку, считай, невесту, таскали за волосы, ставили на колени на гречку.

– На гречку?!

– Но это я вперёд забежал. Оля рассказывала, как в детстве ей запрещали играть с другими детьми, а она подкладывала под одеяло куклу и сбегала, а после её наказывали… В общем, девушка выросла забитым, опутанным всевозможными запретами существом без собственного мнения и взглядов на жизнь. Я настаивал – переходи ко мне, но она придумывала отговорки, а когда стало невозможно находиться в её квартире, когда достали эти нудные, язвительные расспросы о женитьбе подозрительной мамаши и желчной бабки, это бесконечное нытьё, Оля втайне взяла ключи от ещё одной квартиры, записанной на бабку. Квартира оказалась самым экзотическим местом, где мне приходилось встречаться с девушкой. Мрачные образа и, представляешь, удушающая атмосфера: целуемся, а у самого по спине мурашки, – того и гляди из-за плеча рогатая козлиная морда высунется. Складывалось впечатление, что квартира-то не пустует… Спустя несколько дней мы и расстались. Оля, это забитое, жалкое существо, проболталась о нашем приключении, и её заставили разорвать отношения. Наверное, из-за того, что я узнал одну из сокровенных тайн этой семьи.

– Да. И её поставили на гречку. Она о разрыве при встрече сказала?

– Какой там! Написала смс. Звонил раз тридцать – трубку не брала, писал, чтобы не торопилась с решением, но ответила, мол, папа настоял расстаться.

– Ага, папа, который двадцать лет с ними не живёт, вершит судьбу любимой доченьки. Конечно, можно валить на этого папу, как на мёртвого. Сам-то, наверное, еле ноги унёс от этих… Но я думаю, что не любила она тебя. Ты просто был для неё глотком свежего воздуха.

У меня, конечно, возникли свои подозрения насчёт того, почему родня и Оля всё со свадьбой поспешали, отчего эта загадочная история тянулась ровно два месяца, и резко оборвалась, когда вышел срок… Но не стал бередить душевные раны брата. Неподалёку хрипло завыл волк. Мы насторожились. Я подбросил сухих веток в костёр, радостно затрещавший с новой силой, и сказал брату, задумчиво глядевшему на усыпанное самоцветами летнее небо:

– Волков днём видел.

– Ты знаешь, я Оле аметист подарил, – с тоской сказал Миша.

– Это из тех камней, что мама из Якутии привезла?

– Да.

– Ах ты воришка! Это ж надо – втихаря залез в мамин шкаф.

Воздух остывал, но костёр дышал на нас жаром, костёр потрескивал, в тёмную высь, петляя, устремлялись красные искры. В круг света влетела бабочка мёртвая голова с жирными от серой пыльцы крыльями. Я достал из Мишиного рюкзака покрывала. Земля отдавала последнее тепло ушедшего дня. В траве звенели сверчки, у плотины тяжело ударила крупная рыба. Лунная дорожка серебряным ремнём перехватила могучую грудь большого пруда, казалось, что из посадки за нами кто-то наблюдает, и ничто не торопится засыпать, что сама ночь слушает эту печальную историю.

– Миш, как сложилась её жизнь?

– Как сложилась… Стаса знаешь же?

– Это твой друг, что психиатром работает?

– Да, в доме скорби на Котельной. В общем, заехал забрать его – на день рождения собрались. Жду неподалёку от решётчатого забора, за которым душевнобольные прогуливаются. И вдруг как-то не по себе стало, как тогда в молельной квартире… Обернулся, а поодаль у можжевелового куста девушка в жёлтом платке. Было похоже, что на меня глядит. Подошёл Стас. Когда сели в машину, я обернулся, а девушки уже нет.

Стрелки механических часов «Восток» спешили к полуночи. Сновидения оставили меня, бродили где-то поблизости с ночными тенями. Я смотрел на небо и вдруг увидел, как, пылая огнём аметистового цвета, полосонула по небосводу умирающая звезда, угаснув навсегда в бесконечной глубине. На противоположном берегу вновь затянул унылую песню волк…

Вера Савинова, «Эхо в бесконечном коридоре: Одиночество выбора в мире подростков»

Мир подростка – это зыбкая почва между детской наивностью и взрослой ответственностью. Это время бурных гормональных штормов, когда вчерашние ценности трещат по швам, а новые еще не успели пустить корни. И в этом хаосе самоопределения, когда каждый шаг отзывается гулким эхом в бесконечном коридоре возможностей, найти себя становится задачей, граничащей с невыполнимой.

Особенно сейчас, когда реальность словно расщепилась на миллионы осколков, отражающихся в экранах смартфонов. Эпоха информационного перегруза обрушивает на неокрепшие умы лавину идей, трендов, мнений, и кажется, что устоять под этим напором, сохранить свою уникальность – непосильная ноша. Сеть, задуманная как инструмент расширения горизонтов, все чаще превращается в ловушку, где легко потеряться в чужих отражениях, забыв о своем собственном лице.

Раньше, в мире четких иерархий и понятных ориентиров, путь был хоть и не простым, но предсказуемым. Родители – авторитет, школа – знания, двор – друзья. Сейчас же авторитеты размыты, знания подвергаются сомнению, а друзья легко заменяются виртуальными подписчиками. И в этом новом мире, где границы между реальностью и иллюзией стираются, подростку приходится самостоятельно выстраивать свою систему координат, опираясь на шаткое основание собственного опыта и интуиции.

Проблема усугубляется еще и тем, что современное общество, несмотря на свою показную толерантность, предъявляет к молодым людям непомерно высокие требования. Культ успеха, транслируемый блогерами и лидерами мнений, создает иллюзию легкости достижения идеала. Красивая картинка, отретушированная жизнь, глянцевый фасад – вот то, что продается лучше всего. И подросток, глядя на эти совершенные образы, начинает сравнивать себя с недостижимым эталоном, чувствуя себя неполноценным и ущербным.

И вот он, тот самый пресловутый «синдром самозванца», когда даже достигнутые успехи кажутся случайностью, а страх разоблачения преследует по пятам. Ведь в мире идеальных людей нет места ошибкам. Общество требует соответствия, общество требует результата, общество не прощает слабости. И в этой атмосфере постоянного давления, когда каждое действие подвергается оценке, сложно позволить себе быть просто собой, со своими несовершенствами, сомнениями и страхами.

Субкультуры, некогда служившие способом самовыражения и поиска единомышленников, сегодня превратились в еще один способ быть «как все». Казалось бы, выбирай любую – от анимешников до скейтеров – и ощущай себя частью чего-то большего. Но даже в этих обособленных сообществах действуют свои законы и правила, свои «можно» и «нельзя». И если ты не вписываешься в рамки, то рискуешь оказаться изгоем, подвергнуться насмешкам и травле.

Именно поэтому многие подростки, стремясь избежать осуждения и непонимания, прячутся за масками, надевают чужие личины, играют на публику. Они становятся актерами в театре собственной жизни, стараясь соответствовать ожиданиям окружающих, заглушая собственные желания и потребности. И в этой бесконечной игре, в погоне за одобрением, они теряют себя, теряют свою индивидуальность, превращаясь в серую массу, лишенную красок и самобытности.

Особенно сложно приходится тем, кто не вписывается в общепринятые нормы. Тем, кто мыслит нестандартно, кто не боится быть не таким, как все. На них обрушивается шквал критики и осуждения, их пытаются переделать, подогнать под общий знаменатель. И в этой борьбе за свою индивидуальность многие ломаются, сдаются, выбирают путь конформизма, отказываясь от своей мечты, от своего призвания.

И самое трагичное, что во всем этом хаосе, в этом бесконечном потоке информации и давления, подростки часто остаются один на один со своими проблемами. Родители, занятые работой и собственными заботами, не всегда находят время и силы, чтобы выслушать, понять, поддержать. Школа, ориентированная на результат, не всегда замечает индивидуальные потребности каждого ученика. Друзья, сами находящиеся в состоянии поиска, не всегда способны оказать необходимую помощь.

И вот он, подросток, затерянный в бесконечном коридоре выбора, окруженный эхом чужих голосов, пытающийся найти свой собственный путь. Он мечется между желанием быть принятым и стремлением сохранить свою индивидуальность, между необходимостью соответствовать и потребностью быть собой. И в этом вечном конфликте, в этой внутренней борьбе, он учится жить, учится любить, учится верить в себя.

Но есть ли выход из этого лабиринта? Есть ли способ помочь подростку найти себя в этом сложном и противоречивом мире? Конечно, есть. И начинается он с простого – с безусловной любви и поддержки. Родители должны помнить, что их дети – это не их собственность, а отдельные личности, имеющие право на свой собственный выбор. Важно не давить, не навязывать, а слушать, понимать, поддерживать.

Школа должна создавать атмосферу, в которой каждый ученик чувствует себя ценным и важным, независимо от его успехов и достижений. Важно не только давать знания, но и развивать критическое мышление, умение анализировать информацию, способность принимать самостоятельные решения.

Общество должно отказаться от культа идеальности и принять право на ошибку. Важно помнить, что неудачи – это не конец света, а ценный опыт, который помогает расти и развиваться. Важно поддерживать тех, кто не боится быть не таким, как все, кто мыслит нестандартно, кто идет своим собственным путем.

И самое главное – подростку нужно научиться любить себя, принимать себя со всеми своими достоинствами и недостатками. Важно понять, что нет необходимости быть идеальным, чтобы быть счастливым. Важно просто быть собой, быть искренним, быть настоящим.

Ведь в конечном итоге, самое важное – это не то, что о тебе думают другие, а то, что ты думаешь о себе сам. И если ты веришь в себя, если ты любишь себя, если ты идешь своим собственным путем, то ты обязательно найдешь себя, найдешь свое место в этом мире, найдешь свое счастье.

Мир подростка – это сложный и противоречивый мир, но это и мир возможностей. Это время, когда можно мечтать, творить, искать, ошибаться, учиться. Это время, когда можно стать тем, кем ты хочешь быть. И если ты не боишься быть собой, если ты веришь в себя, то ты обязательно станешь тем, кем ты должен быть. И эхо в бесконечном коридоре выбора обязательно приведет тебя к твоему собственному, уникальному голосу.

Анна Рафальская, «По ту сторону порога»

Я словно стою перед длинным коридором. По обе стороны — двери, за каждой — история моих ровесников. Может быть, я найду в них отражение себя?

Открываю первую дверь. За ней — юноша. Он родился с серебряной ложкой во рту, как говорят. Родители — бизнесмены. С детства у него было всё самое лучшее: игрушки, гаджеты, репетиторы, путешествия. В 18 лет он уже имел собственную квартиру и дорогой автомобиль. Его мир словно глянцевая обложка. Казалось, он может позволить себе всё. Но почему тогда в его душе пустота, которую он пытался заполнить клубами, алкоголем, а потом веществами, что обещали облегчение? Деньги и возможности вдруг оказались клеткой. Чем больше ему было позволено, тем меньше он понимал, чего действительно хочет. Всё стало доступным, слишком доступным — и от этого безвкусным. Пресыщение превратило желания в рутину, а удовольствия — в усталость. Я задумалась, что важнее: иметь всё или чувствовать всё? Почему, когда мир у ног, человек не находит под ними опоры? Может быть, подлинное богатство не в обладании, а в знании, ради чего живёшь?

Прикрываю дверь. Впереди — другие. За каждой — своя правда. Что за следующей? Больничная палата. Белые стены, кровати, занавески. Окно с решёткой — кусок неба. В углу, сгорбившись, сидит девушка. Её мир сжался до четырёх стен и больничного расписания. Она оказалась здесь после того, как не смогла утром подняться с постели. Привычные шаги — одеться, позавтракать, выйти из дома — стали непосильными. Слова «я больше не хочу» стали звучать слишком часто. Её привезли сюда, чтобы сохранить то, что она сама уже не могла удержать. Врач сказал: «Депрессия». Но дома она услышала: «Ну ты же не псих», «Зачем тебе больница?», «Прекрати, возьми себя в руки». Эти слова обесценивали её боль, выдавая страдание за каприз. Здесь, в палате, она впервые смогла говорить без страха. Она училась произносить «мне плохо» и не слышать в ответ «да брось». Здесь она плакала — и её слёзы не называли истерикой. Здесь она молчала — и никто не требовал нарушить это молчание. Дни шли безликой чередой: таблетки, групповая терапия, обед, прогулка по маленькому дворику. По-прежнему не было стремлений и желаний, и всё же внутри, совсем тихо, шепталось: «Живи». Глядя на нее, понимаешь: сила — не всегда в движении вперёд. Иногда она — в умении устоять.

А эта дверь ведёт в студию. Юноша сидит за пультом среди проводов, микрофонов, колонок. На стенах — плакаты любимых групп, афиши собственных выступлений. Это его мир. Он родился в провинциальном городке, где дороги уходят в поля, а мечты чаще всего тонут в быту. Его родители — простые работяги, с детства твердившие: «Будешь инженером, сынок». «Стабильность нужна», — говорил отец. «Главное, чтобы была работа и кусок хлеба», — вторила мама. А он мечтал о другом. О музыке. О сцене. О песнях, что услышат тысячи. Каждый раз, когда он заводил речь об этом, ему словно обрубали крылья: «Музыканты твои — нищета», «Это не профессия». И он подчинился. Поступил туда, куда сказали. Сидел на лекциях, от которых чахла душа. Писал курсовые, заглушая внутри голос, который шептал: «Это не твой путь». Он делал всё, лишь бы оправдать ожидания родителей. Каждый день был как потерянная частица себя. Но по ночам… он открывал ноутбук. Писал музыку — трек за треком, бит за битом. Записывал голос на старый микрофон, обмотанный скотчем. Учился сводить, чистить звук, строить песни «на коленке». Когда родители засыпали, он сидел в темноте и нажимал «сохранить проект» — как маленькую победу. Друзья говорили: «Круто, но вряд ли выстрелит». Они звали его отдохнуть, отвлечься, а он оставался дома — дописывать трек. Он загружал песню, зная: если хотя бы один услышит — значит, не зря. И однажды услышали. Сначала — сто прослушиваний. Потом — тысяча. Потом его пригласили выступить на маленьком фестивале. Потом — первый заказ на аранжировку. И, наконец, эта студия. Пусть скромная, но своя. Путь к мечте — это сопротивление. Иногда, чтобы стать ближе к себе, нужно уйти от чужих ожиданий.

Заглядываю в следующую. Лицо молодого человека освещено голубым светом монитора. Его жизнь крутится вокруг ставок, чисел, колёс рулетки. Ещё недавно он мечтал о финансовой свободе. Следил за курсами криптовалют, ждал «того самого момента». А потом начались ставки. Сначала маленькие, потом — больше. Финансовый успех других резал, как личное поражение. Он верил, что должен догнать, наверстать. Потом — онлайн-казино. Ставка за ставкой. Микрозаймы, чтобы покрыть долг. Кредит за кредитом. Каждый проигрыш — ещё одно звено в цепочке разочарований. Он уже не играл ради денег. Он играл ради чувства контроля. Хоть где-то. В мыслях проносились воспоминания, как она молча складывала вещи в сумку, взяла с подоконника свой кактус. “Я устала бороться с твоей лудоманией», — сказала, обернувшись. Потом вышла, тихо прикрыв дверь. Друзья тоже начали отворачиваться: «Прости, брат, но не смогу занять…» Но взгляд всё так же устремлён в монитор. Он сидит, окружённый квитанциями, письмами с угрозами от коллекторов, надеясь, что этот раз — последний, что всё ещё можно исправить. Он уже не ищет богатства. Он ищет способ вернуть власть над своей жизнью. Но что важнее: научиться отпускать или продолжать отчаянно гнаться за призрачной прибылью?

А что за этой? В выставочном зале у своих работ стоит девушка. Её путь к иконописи будто был начертан заранее. В детстве она видела девушек в синих бархатных платьях и думала, что это принцессы. Потом поняла: это студентки духовного училища. Когда она поступила туда, иконопись стала для неё не просто живописью, а молитвой в красках. Путём, где каждая линия — акт веры, каждая краска — свет. «Святость не может быть некрасивой», — говорит она зрителям. — «Если молишься и ищешь духовную красоту, икона обязательно будет красивой». На выставке — её работы: «Богоматерь с Младенцем», диптих, посвящённый калужским храмам. В них — и любовь, и терпение, и вера. Каждый штрих как шаг к свету. В такие моменты понимаешь: когда находишь свой путь, жизнь наполняется истинным смыслом.

Решаюсь открыть еще одну дверь. За ней — простой двадцатилетний парень из Подмосковья с планами и мечтами на будущее. Он из обычной семьи — ничего лишнего, но всё по-настоящему. Его воспитывала мама. Она тянула одна его и младшую сестренку. После работы возвращалась уставшая, но с улыбкой. Дома было скромно, не было ни дорогой техники, ни брендовой одежды, ни отдыха за границей. Но было главное — уют и забота. Запах яблочного пирога по воскресеньям, вечерний чай на кухне и вопрос: «Как день прошёл?» Было тепло, которое не купишь ни за какие деньги. Он никогда не просил лишнего. Помнил, как мама откладывала на зимнюю куртку по чуть-чуть несколько месяцев. Он старался быть опорой: единственный мужчина в доме как никак. Когда его мобилизовали, он думал, что всё будет как в кино. Думал, что вернётся домой невредимым. Но в Курске стало ясно: всё иначе. Страх пришёл не сразу. Вначале — тревога. Потом — ужас. Он осознавал: никто из них, молодых, ранее не участвовал в боевых действиях. Каждый день может стать последним. Больше всего его мучил страх не вернуться к прежней жизни, к семье, не обнять маму с сестрой. Сейчас же все его мысли были о том, как их группа продержится ещё один день, как не стать мишенью, как выжить. Он боялся и за себя, и за тех, кто остался дома. Боялся, что, даже если вернётся, это будет уже не он, что потеряет себя. Тогда он впервые увидел смерть. Близко. Он был метрах в ста от места, где это случилось. Взрыв разорвал землю. Парень, с которым он бежал, исчез в облаке пыли и огня. Всё произошло мгновенно. Они были из одного взвода, знакомы мало. Но это не важно. Потому что смерть рядом — всегда личная. Потому что даже короткое «эй, брат» становится связующей нитью. А потом один исчезает без следа. Недавно, после ночного дежурства, он стоял в углу лагеря, глядя на звёзды, на которые не смотрел так давно. Пытался найти в себе силы для надежды, но получалось с трудом. Страшно. Страшно, когда твой путь — стремление выжить, а не жить. Я смотрю на него и осознаю: есть тепло, которое не под силу уничтожить войне. И значит, всё это — не зря, всё будет хорошо.

Мы разные. Но объединяет нас жизнь в одном настоящем. Мы ищем себя. Мы — молодёжь. Разная. Ранимая. Сильная. Сомневающаяся. Мечтающая. И, наверное, так и должно быть. Важно не просто найти себя — важно не потерять. В круговороте информации, чужих мнений и ожиданий, соблазнов остаться верным себе. Это не про идеальность — это про честность с собой. И я смело делаю шаг навстречу своему будущему.

Сергей Понеделко, «Футбольное поле детства»

Когда мама купила дачу, после бывшей хозяйки – пожилой женщины – мы привели её в порядок, стали держать огород. Но дачный участок находится на далёкой, глухой линии, где мало появляются люди и многие дачи стоят заросшие бурьяном. С наших грядок стали исчезать овощи, затем пропали вкопанные в землю металлические стойки под виноград. Мы забросили дачу, лишь изредка наведываясь, чтобы проверить: не всё ли, хранящееся в ветхом кирпичном домике и маленьких сараях, разворовано?

Путь на дачу лежит мимо старого футбольного поля, на котором прошло моё детство. Всякий раз, когда я вижу во что превратилась арена наших футбольных схваток, становится грустно. Поле, будто лицо больного человека, изрыто оспинами – кротовьими бугорками; оно густо поросло травой и дикими цветами. Здесь и веники полыни, источающей резкий запах, и тысячелистник с маленькими белыми лепестками, и молочай, и многие другие цветы, в изобилии растущие на просторах нашего Дикого поля, некогда воспетого Максимилианом Волошиным. Ну а терновый куст, соседствующий с футбольным полем, по прошествии многих лет так разросся, что, кажется, затей маленькие дети здесь игру, они легко затеряются в нём, как в дремучем лесу.

Проходя мимо, незнающий человек не поверит, что шестнадцать-восемнадцать лет назад центр поля был вытоптан до голой земли. Трава росла разве что ближе к воображаемой «бровке» – краю футбольного поля. Если же после затяжных дождей трава начинала наступать на вытоптанную землю, мы вооружались лопатами, тяпками и отвоёвывали у природы пространство для игры. По-другому и быть не могло, ведь это было наше поле.

Наш пятиэтажный дом, одиноко стоящий на краю посёлка, находится в двух сотнях метров от футбольного поля, ближе прочих домов.

Во время летних каникул, мы – ребята с одного двора – могли целыми днями проводить на футбольном поле. Домой бегали лишь пообедать да набрать воды в бутылки. Рубились в футбол азартно, со страстью. Со смехом, весельем. С синяками, сведёнными судорогой мышцами. Всякое видело наше поле.

Смутным, сильно затёршимся воспоминанием встаёт в голове картина зимнего футбола. Да, даже зимой как-то играли! Зелёный резиновый мяч (и где мы его только нашли?!) лениво перескакивает с сугроба на сугроб, а мы, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, со смехом и шутками, пытаемся играть. Славное было время.

Почему же наше футбольное поле вот уже много лет стоит заросшее травой, одинокое, заброшенное?.. Молодое поколение нашего двора, выросшее нам на смену, перестало сюда ходить, не приняло от нас эстафету. Да и не держались они вместе, а всё как-то по отдельности. После нашей весёлой, шумной и активной компании, по большей части разъехавшейся, во дворе стало намного тише. Я думал, что, возможно, кто-то из молодых ребят поигрывает на поселковом стадионе или в клетке – обнесённой сеткой площадке. Но ведь мы в своё время тоже играли и на стадионе, и в клетке, а всё-таки возвращались к себе – на свою главную арену. А бывало, что ребята из других дворов приходили на наше поле помериться с нами силами. И мы, ФК «Терешкова», как мы себя в шутку прозвали по названию улицы, играли с запредельной отдачей, чтобы не опозориться в «родных стенах».

Но вот уже много лет наше поле заброшено. Вот уже много лет как клетка на соседней улице – Трояне, пустует. Нет, иногда я вижу, как немногочисленная малышня пинает здесь мяч, но от величия былых футбольных баталий, когда сетка звенела от попаданий мяча, а в воздухе раздавались весёлые крики, ничего не осталось. Чаще всё же я, проходя мимо, вижу, как на лавочках, прижатых изнутри к сетке, сидят сомнительные личности, попивая пиво и коктейли из баночек; да повсюду валяется мусор. Клетка, находившаяся во дворах за поселковой баней, давно как уничтожена. Уж не знаю, для чего её убрали, и кому она помешала. Там тоже в наше время разгорались нешуточные футбольные сражения, в которых мы, терешковцы, принимали активное участие.

Да, что-то произошло тогда, когда мы закончили свои учебные заведения, и разъехались из маленького посёлка в поисках лучшей жизни. Словно произошёл некий тектонический сдвиг в ориентирах молодых. Неужели все эти электронные штуки: компьютеры, телефоны с выходом в интернет сыграли свою роль? В наше время и компьютеры, и телефоны мало у кого были. Но зато многие пользовались приставками: «денди», «сега», «сонька». Но даже если мы, собравшись в гостях у какого-нибудь счастливого обладателя компьютера или приставки, играли в виртуальную игру, искусственный мир надоедал. От долгого сидения и таращенья глаз в монитор тело начинало ныть и просилось на волю. Погонять на велосипедах, разбежаться по полю с мячом… Наше детство не ограничивалось прямоугольником футбольного поля. Мы строили шалаши; играли в прятки; лазали по недостроенной пятиэтажке на соседней улице; играли в войну, перекидываясь камнями, на развалинах бывшего лётного училища рядом с нашим домом. В одной развалине было место постоянных сборищ. К торчащему огрызку стены прислонилась плита перекрытия, образовав как бы «домик с односкатной крышей». Кто-то из взрослых сказал: «Не надо там сидеть, завалится ещё. Это же настоящий гроб». Мы посмеялись, так и прозвав место сборищ – «Гроб».

Сейчас компьютерные игры прочно владеют молодыми умами. Многие погружаются в мир виртуальных игр так глубоко, что выплыть на поверхность становится для них той ещё задачей.

***

В тот день, когда я сделал для себя неприятное открытие, я шёл на дачу мимо футбольного поля детства. Шёл о чём-то задумавшись, глядя под ноги. А когда поднял голову и посмотрел…

…Однажды играли в клетке, я стоял в воротах. Соперник долго финтил, и вдруг пробил из-под защитника. Неожиданный удар вышел хлёстким и очень плотным. Мяч ударил мне в грудь, сбив на несколько секунд дыхание, так, что я «потерялся». Хорошо ещё, что гол не забили: кто-то из своих выбил мяч в сторону.

Такой же силы удар я получил и тогда, по пути на дачу. Только не в грудь, а прямо по голове: ворота исчезли. В тех местах, где раньше находились ворота, стояла такая же густая трава, как и повсюду. Я, наверное, в тот момент выглядел очень глупо: вытаращил глаза и переминался с ноги на ногу. До того опешил от увиденного. «Ну ладно тонкие металлические трубки под виноград, но ворота – эта большая и громоздкая конструкция… Просто немыслимо». – Подумал я. Ещё возникла мысль, что, ходи наши дворовые ребята сюда играть, этого бы не произошло.

Всё, теперь уже от старого-доброго футбольного поля совсем ничего не осталось, кроме приятных воспоминаний и немногочисленных фотографий, сделанных мной на плёночный фотоаппарат. Дикое поле, окружающее со всех сторон маленький, прижатый к железной дороге посёлок, поглотило этот небольшой участок человеческой деятельности. Вобрало его в себя за человеческой ненадобностью.

Захотелось сделать снимок, отправить приятелю, с которым играли здесь. Он живёт далеко, и нечасто приезжает на посёлок к родителям. Достал из кармана штанов смартфон. «Интересно, слово «гаджет» не от слова «гад» происходит?» Невесело усмехнулся. Сделал снимок, отправил на мессенджер приятелю. «Ну и гады же эти гаджеты. Вот пошёл на дачу и тебя прихватил. Зачем?» – я посмотрел на заблокированный чёрный экран – он похож на маленькую бездну, в которую можно провалиться на многие-многие часы свободного времени…

Вспомнился столичный метрополитен. Несущаяся по проходу человеческая лавина, в которой лишь зазевайся – сшибут и, кажется, не заметят. Многие люди на ходу смотрят в телефоны: читают, переписываются, смотрят видео. Как-то в новостях я видел запись с камеры видеонаблюдения в метро: мужчина шёл по платформе и, заглядевшись в телефон, свалился на рельсы.

Я ещё постоял немного, поностальгировал, вспоминая жаркие футбольные баталии. Тогда здесь царствовали две страсти: борьба и радость. Радость от игры, от движения, радость от забитых мячей, от побед. Плотные звуки ударов по мячу, звонкие удары попадания мяча по железу ворот, крики, смех долетали отсюда в наш двор. А в центре поля от сбившихся в кучу тел и мелькавших ног, борющихся за мяч, вздымалась пыль.

В наше время поле вело у электронных игрушек с уверенным счётом. Но сейчас оно безнадёжно проигрывает…

Дарья Виноградова, «Жемчуга»

Мой сверстник останавливается у памятника Окуджавы. Стихи Пушкина льются из дедушки в чёрной шапке и синих рейтузах. Мой сверстник слушает, голову чешет — призадумался. Снег капает на макушку. Фонари рассеяны по Арбату, а чуть выше где-то звезда.

Мой сверстник стоял на Лыщиковой горе. Переглянулся с Пресвятой Богородицей. Да как закружила метель седыми хлопьями!

Мимо мчатся тени и вьются тучи, куда-то зовут, спешат. Туда, где плакучие ивы и расколотый лед.

Мой сверстник спит, читает, идёт на учёбу, прямо как в стихотворении у Бориса Рыжего. Мой сверстник встрепенется и оживёт, когда пыльца яблони ударит в нос.

Мой сверстник провожал самолёты взглядом, бежал за белой полосой. Но никуда не улетишь. Где еще 23 февраля к тебе подойдет мама с ребенком, спросит: «Не хотите купить сердце?». Нигде не предложат такое, хоть плюшевое, пусть даже даром.

Мой сверстник откапывал Истину в пыльных сундуках: там красные звездочки, платки «Слава КПСС!», первомайские открытки. Но никак до Неё не доходил — мечтатель.

Мой сверстник лепил воздушный шар из лоскутков простыней бабушки. В ладонях оказывалось море, на волосах от ели иголки. Убегали кораблики к белому пароходу.

Мой сверстник живёт с друзьями на соседних улицах. Может, все повзрослели — выпустились, теперь мало видимся. Все чаще вспоминаю сонную берёзку из кабинета русского языка. И слоеную крону векового дуба. Мы на него забирались, рвали штаны и падали в лужу. Так над нами подшучивали дриады. Мама с бабушкой заштопают. Я сплю с книгой. Кто-то шкрябает дверь и мурчит — встаю. Только школы теперь больше не будет. Ветхая крыша, на стенах трещины — администрации не выгодно выделять деньги на капитальный ремонт. Яблони остались без крова.

Мой школьный друг поселился в институте, наизусть помнит Шекспира — актер. Дома бывает по 5 часов, пары до девяти. Горят глаза, худой, как спичка. Учит Станиславского и Чехова. Столкнулись на переходе, у которого обезумевшая бабушка каждый день травит голубей. «Я проспал. Вот опаздываю на 50 минут» — сказал Егор. Как до школы шли еще не проснувшиеся, так добрели до Театральной. Мы уже год не в школе, а высыпаться не начали.

Моя школьная подруга — шелкопряд, только в листьях не сидит. Шьет одежду и продает на Авито. Встретились у белой сирени, пристанища зябликов. Пока те доставали червячков, мы сели на трамвай и поехали не в ту сторону. Спорили 20 минут, ходили ли актеры античной трагедии на котурнах, длинных сандалиях. Меня убеждали, что их изобрели в Испании, в середине 17 века. Отвечу так на экзамене по античной литературе и отправлюсь на пересдачу. Вечерами Кристина сидит с нитками, колит на манекене сборки, рисует коллекции, вдохновленные «Дюной». Все дизайнеры должны быть в форме. Поэтому утром пятницы бегают по набережной у парка Горького.

И писатели куда-то торопятся. Синицы волнообразно перелетают улицы. Вот и я так же — от дома до Пушкина. Мой сверстник стал чувствовать время — хорошо бегает по эскалаторам. Ведь если опоздаешь, стой и пиши за дверью.

Мой сверстник стал сохранять память. Вдруг стало важно: прабабушка готовила самый вкусный форшмак и наполеон. Ходила с длинными волосами, в кружевах, носила бусы и длинные юбки до 95 лет. Дома висят тотемные маски и завалялся «Витек».

Бабушка создала семейное дерево — на трех страницах схемы, вплоть от Адама и Евы. И я стала говорить с родными, собирать письма, искать в архивах. Прадедушку по отцовской линии расстреляли, прабабушка числится пропавшей, но скорее всего умерла в лагерях. Бабушка воспитывалась в семье дяди и тети. По маме прадедушка попал под военный трибунал в 39-м году, провёл на исправительных работах восемь лет. Братья прадедушки из Одессы, раскулачены. Мой сверстник едет в метро, сжался как агнец. На Таганской кто-то подносит цветы. А мой сверстник глаза закрывает.

Бабушка говорила, жемчуга любят воду. Глаза ее блестят, когда видят милую внучку. Столько нежности и любви! Я все еще в школе, мне советуют поступать на инженера и объясняют формулы. Так бы смотрели фотографии и перебирали украшения. Но наступает ночь, по телефону не отвечают. Дома бабуля сидит в темноте на кухне с сумой — в пакете лечебная мазь, бумага и расческа. «Как вы могли?», «Вы меня бросили…» — слезы катятся. В газете АИФ сделали рекламу таблеток для пожилых с деменцией, с некорректной подписью о стариковской ненужности.

Мой сверстник, по-прежнему, «солнце». А потом накрапывает, накрапывает — стучат капли.

Мой сверстник читает молитву и плачет. Мой сверстник все, как и прежде, откладывает на потом, все пишет.

Мой сверстник бежит в институт. А там его ждёт Герцен. На стене в полный рост Горький, заглядывает в аудиторию. Мой сверстник пересдал античную литературу на третий раз, помолился Николаю Чудотворцу — помогло.

Мой сверстник сидит у лампы среди испачканной бумаги. Книги насиживает кот. Мой сверстник листает Фета, в окне замирает луна. Мой сверстник читал Гомера и считал корабли. Так моего сверстника сдул Феб.

Мой сверстник ждёт когда зазвонят колокола и можно будет выдохнуть. Все в тумане и рыжей осоке. И что-то звенит протяжно, гулко.