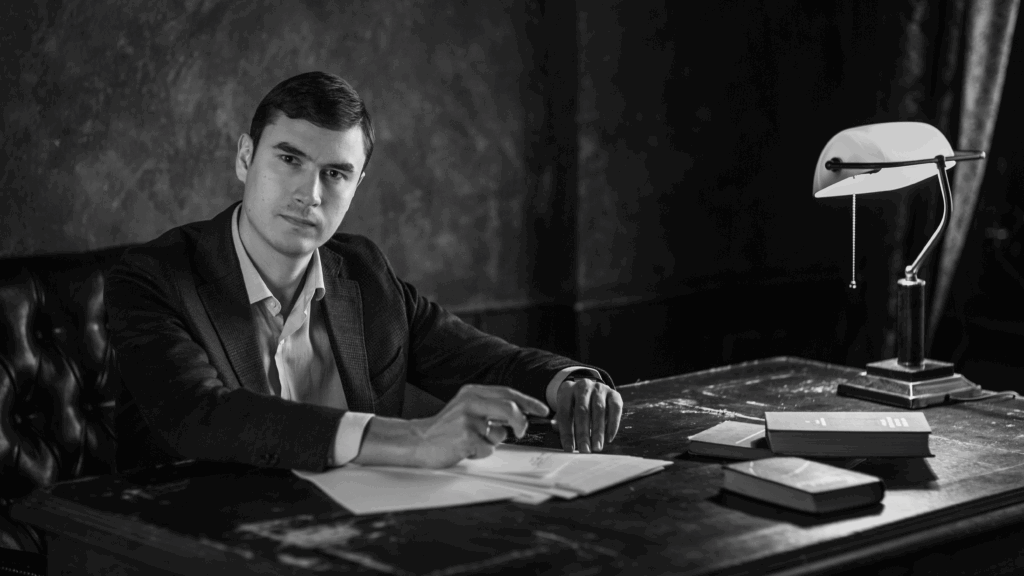

«Юности» — 70. Главный редактор легендарного журнала писатель Сергей Шаргунов рассказывает о его традициях и новациях.

— «Юность» — это целая эпоха, точнее, сразу несколько эпох, в которые ее голос не просто звучал в хоре других изданий, но во многом определял важный вектор развития литературного процесса…

— «Юность» — это явление, которое хочется изучать, исследовать и попытаться осмыслить. Журнал затеял Валентин Петрович Катаев, о котором я написал книгу. Он задумал журнал, который стал знаком нового времени, знаком раскрепощения, стремления дать больше свободы литературе.

Он дал дорогу молодым — причем самым молодым, двадцатилетним, тогда появилась знаменитая повесть Анатолия Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского». Евтушенко, Аксенов, Кузнецов, Искандер, Битов, Чухонцев, Рубцов, Мориц, Казакова, Ахмадуллина, Рождественский. Помимо поэзии и прозы, «Юность» имела другие разделы, это и Галка Галкина, и Надя Рушева, и талантливые очерки. Конечно, Катаев печатал там свою прозу, публиковались люди постарше, но ему всегда важно было чувство молодости, соревнования. Тут были те, кто писал стилистически свободно, отсюда и возник знаменитый катаевский «мовизм» — от французского «плохой». Конечно, это было такое как бы кокетство, я пишу плохо, на самом деле — нестандартно, взламывая шаблон.

Так получилось, что три самых главных редактора журнала— Катаев, Полевой и Дементьев — были уже мужчинами за пятьдесят, в каком-то смысле для молодых они были уже «старцы», но все трое оберегали это ювенильное море, старались защитить юных авторов от давления и дать возможность напечататься. Нападки были постоянно, можно вспомнить знаменитого «румяного комсомольского вождя» Сергея Павлова, были закрытия и открытия журнала, открытые и закрытые постановления ЦК по поводу публикаций, исключение знаменитых авторов из редколлегии, потом снова включение, изъятие текстов. Чуть ли не сто пометок и изъятий к поэме Евтушенко «Братская ГЭС». Скандал по поводу того же же Василия Аксенова, его небольшой яркой повести «Затоваренная бочкотара» с предисловием Евгения Сидорова.

— Помимо советской цензуры — старый спор архаистов и новаторов?

— В те годы формировались отдельные «партии» в литературном процессе, каждый журнал имел свое направление. Скажем, «Новый мир», который, конечно, былтоже журналом освободительным, его отдел критики,несомненно, прогрессистский, но при этом с близкими к почвенническим пристрастиями Александра Трифоновича Твардовского, это отразилось в отделе прозы. Не случайна его любовь к Солженицыну, публикация «Одного дня Ивана Денисовича».

— И его рассказы «Не стоит село без праведника» и «На поле Куликовом».

— Но тут мы уже далеко уйдем в историю литературной дискуссии. О времени «оттепели», бурных спорах тех летнаписал очень интересные книги Сергей Иванович Чупринин. Я сейчас заканчиваю книгу о Юрии Казакове и пишу много о литературной полемике тех лет. Важны нюансы. Казаков мог, скажем, выйти из редколлегии «Молодой гвардии», но при этом все свои последние вещи отдавал печатать в «Наш современник». Конечно, литературная дискуссия придавала журналам энергии. У «Молодой гвардии», «Нашего современника» былочевидный почвеннический уклон, а «Октябрь» Кочетоватяготел к догматике, к маоистскому направлению. Кстати, у него в довольно радикальном «Октябре» начинал Владимир Максимов, а потом его радикализм двинулся в сторону создания за границей «Континента»…

«Придя в «Юность», я постарался сделать яркий, интересный сайт, туда приходят тысячи посетителей. Развиваем работу соцсетей, это помогает увеличивать подписку. Наладили систему распространения»

Важно постараться в этом многоголосии разобраться, это имеет прямое отношение к жизни страны и общества…Недавно один главный редактор газеты спросил у своей молодой заведующей отдела литературы, знает ли она, кто такой Кочетов, я при этом присутствовал, — и она ответила, что не знает и знать не хочет, это что-то глубоко советское. На самом деле это нужно знать. Вообще, отсутствие интереса к прошлому в литературе или журналистике приводит к полной близорукости. Важно знать, как происходил разгром «Нового мира», кто остался в журнале, кто потом вернулся, как все это было. Как Катаев ушел. Кому из молодых авторов Полевой сумел помочь… Это важно для понимания психологии, для понимания общества, исторического момента.

Что касается «Юности», — это, конечно, был журнал левый, европейский, ориентированный на новое поколение, но при этом старавшийся вбирать в себя все живое, талантливое и яркое, самой разной мировоззренческой направленности. Очень много молодых людей из провинции присылали свои произведения, из регионов и республик СССР.

— «Юностью» в брежневские годы зачитывались и подростки, и родители, я хорошо помню. Тут писали о том, о чем обычно не писали и не говорили, за публикациями следила вся страна… Был такой общий круг чтения…

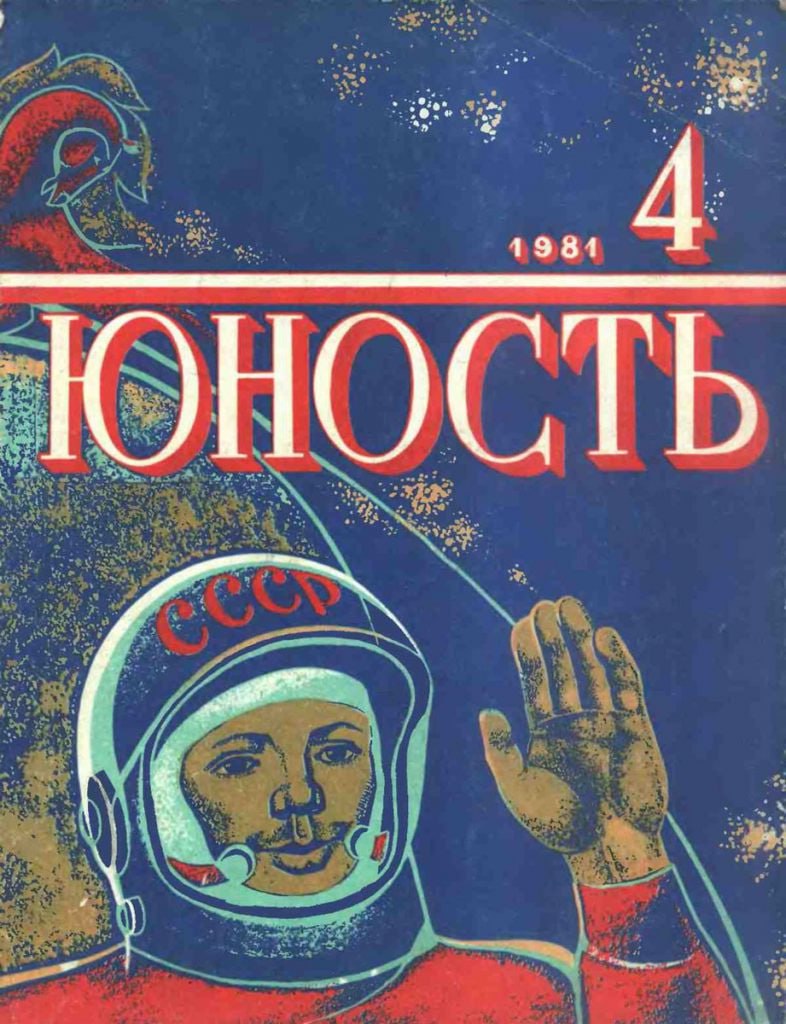

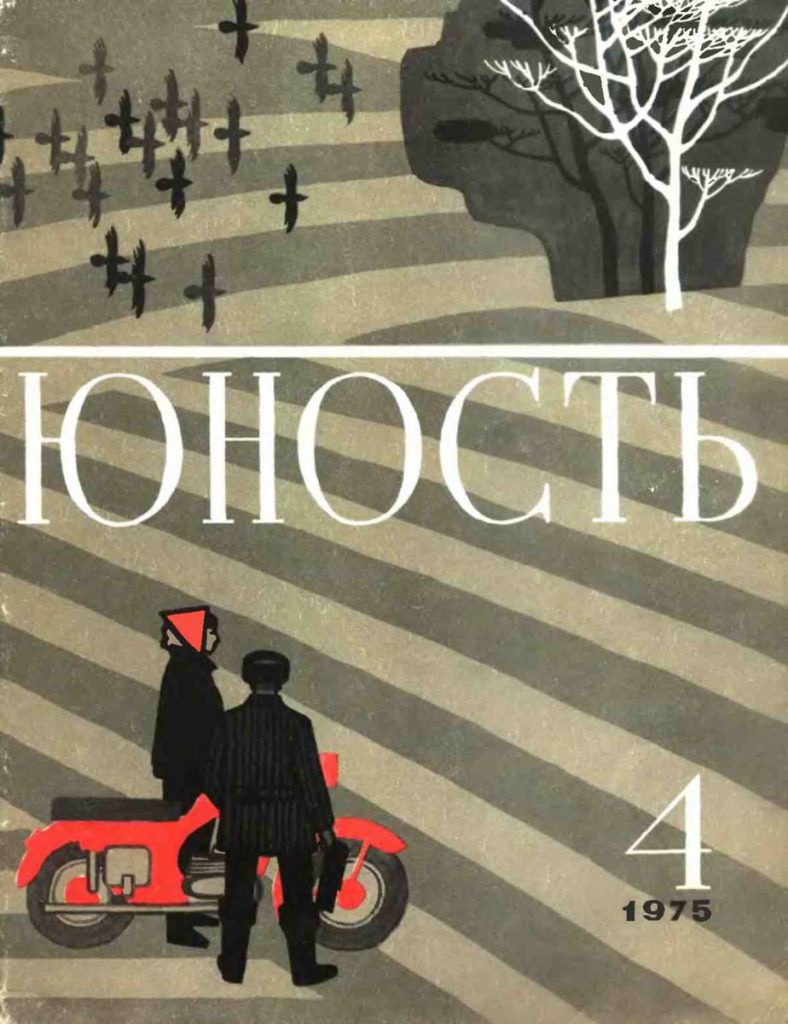

— Конечно. А потом, в перестройку, стала появляться возвращенная литература, и тираж достиг трех с лишним миллионов! Возвращались те писатели, которые когда-тоначинали тут молодыми, а потом стали маститыми. Плюс цветная вклейка, иллюстрации, очень интересные.

Сергей Шаргунов: «Журнал затеял Валентин Петрович Катаев, о котором я написал книгу. Он задумал журнал, который стал знаком нового времени, знаком раскрепощения, стремления дать больше свободы литературе»

Почти мистическая история

— Когда вы пришли в журнал, что хотелось сделать прежде всего? Какими были первые шаги?

— Это почти мистическая история. Я написал книгу про Валентина Катаева, не апологетическую совсем, не «житие святого Валентина», но это превосходный писатель, мне интересно было рассказать о нем и его судьбе. И он мне приснился, в редакции журнала «Юность», предрассветный час, серый полумрак, мы как бы витали под плафонами потолка, и он ко мне подплыл и подал руку.

А через несколько дней мне позвонили из «Юности» и сказали, что хотели бы меня пригласить быть главным редактором. Так что я считаю, это Катаев мне подал некий знак…

Надо отдать должное тем людям, которые сберегли«Юность», сохранили ее пространство – она сейчас по-прежнему находится на Тверской. У нее было три адреса. Сначала Катаев сидел во флигеле Дома Ростовых, там же располагалась и «Дружба народов», там пили чай, вытаскивали во двор самовар, закуски, было веселье… Потом переместились к памятнику Маяковского, в дом, где был ресторан «София». И уже при Дементьеве переехал на улицу Горького. Мне было важно сохранить традиции, это илоготип — красотка, нарисованная Красаускасом, с волосами-листьями, «Красаусковская красотка с лицом из весенних ветвей», как Евтушенко говорил. Были у него еще такие строчки:

Он всех нас кормил и печатал,

Подняв заржавелый засов,

Катаевские волчата,

Мы шли против лагерных псов.

Красивые иллюстрации на обложке – это традиция. Мы постарались сделать более привлекательной и современной верстку. Старались по-прежнему привлекать как можно больше ярких авторов. Вообще, главный принцип «Юности»: талант — это единственная новость, которая всегда нова. Пастернаковский принцип. Конечно, с одной стороны, «Юность» — это журнал двадцатилетних и тридцатилетних, мне очень важно, что они себя осознают, их тут печатают, тут создается среда – это и проза, и поэзия, и критика. Это и поэт Василий Нацентов из Воронежской области, и критик Иван Родионов из города Камышин Волгоградской области, и Анна Нуждина, которая из закрытого города Саров Нижегородской области, ей чуть за двадцать. Это уже важные имена. Это и те авторы, которые довольно ярко проявили себя в современной литературе: Вера Богданова, Екатерина Манойло, Надежда Алексеева, мы стараемся обращать внимание на все новые таланты. С другой стороны, в «Юности» печатаются некоторые авторы, которым за 90. Это прекрасно. Мемуаристика, архивные материалы. Многие известные авторы почитают за честь отдать нам новый рассказ. Денис Драгунский, Евгений Водолазкин, Роман Сенчин — наши постоянные авторы. У нас нет, скажем, поколенческого шовинизма, что «Юность»— это только молодые. Нет, конечно. Но ставка на свежесть, на бодрость, на дерзание — это, безусловно, сохраняется. Каждый раз «Юность» — это как книга, тут и поэзия, и проза, и критика, и иногда драматургия. Хочется, чтобы было больше тематических номеров, объединенных одной проблемой, темой. Пока у нас только новогодний номер, тринадцатый номер, особенный. Но хотелось бы видеть номер, написанный лучшими перьями современности, на одну тему… Это уже о планах. Хотелось бы больше полемики, чтобы между авторами были дискуссии, потому что полемика ушла из литературной жизни, а это плохо.

— Перешла в интернет?

— Интернет важен. Придя в «Юность», я постарался сделать яркий, интересный сайт, туда приходят тысячи посетителей. Развиваем работу соцсетей, это помогает увеличивать подписку. Наладили систему распространения, теперь «Юность» есть во всех больших книжных магазинах в Москве и Петербурге, в Казани, Екатеринбурге, других крупных городах. Перед вечерами в Малом зале ЦДЛ, в Переделкине и в Доме Ростовых перед мероприятиями она распространяется бесплатно.

— Как решается проблема финансирования?

— Если честно, в значительной степени хожу с протянутой рукой. И этого не стыжусь. Пока получается, коммерческие структуры оказывают поддержку. Помогает и Минцифры, спасибо, но этого хватает разве что на один месяц, ну, на полтора. Так что помогают деловые люди. При этом нам удалось создать новую премию имени Катаева, за лучший рассказ – такой премии больше нет. И премия не хилая — 300 тысяч рублей. Лучшего рассказчика выбирает жюри, совершенно независимо, никто не знает, кто станет победителем.

— Премия молодым?

— Нет, она не возрастная, не имеет ограничений. Просто премия за рассказ, потому что нет другой премии, которая поддерживала бы этот жанр.

— Что нужно сделать, чтобы вернуть литературным журналам, литературе в целом былой престиж, поддержать их?

— Очень трудно и очень просто одновременно. Не нужно громить и давить, надо, напротив, развивать и поддерживать.

В масштабах государства поддержка толстых литературных журналов — совсем небольшие деньги, но ведь именно тут до сих пор, благодаря самоотверженным усилиям сотрудников этих журналов, сохраняется литературный вкус… Для серьезного писателя по-прежнему важно сперва напечататься в журнале, в «Новом мире», «Знамени», «Юности»… И только потом издать книгу. Я отказываю часто известным авторам, даже близким друзьям, потому что в нашей редакции очень придирчивые сотрудники. Стараемся печатать лучшее. В этом смысле журналы — это показатель качества литературы.

Я сам сейчас заканчиваю новый роман, покажу Сергею Ивановичу Чупринину и Алене Холмогоровой, для меня важно, как отреагируют в «Знамени». Только потом отнесу в редакцию Елены Шубиной… Помочь журналу очень просто, в какой-то момент, кстати, такое было, — просто помочь с закупкой в библиотеках, и моментально вырастут тиражи до десятков тысяч. А читатели будут иметь возможность читать современную литературу. Но почему-то боятся какой-то крамолы. Такие попытки губительны и для культуры, и для общества. Поддержать талантливых людей было бы здорово. В какой-то момент можно было бы помочь редакциям с помещением, с какими-то небольшими льготами и т.д. И деньги Минцифры могли бы быть более существенными.

Некоторые редакции, кстати, активно пользуются современными возможностями для расширения своего влияния, те же «Вопросы литературы», которые не теряют академичности, начали активно осваивать пространство интернета, придумали проект «Пишем на крыше» и многое другое. Мне кажется, можно было бы делать короткие видео, выкладывать лекции и дискуссии в соцсетях. Но в целом без серьезного участия государства продвинуть литературные журналы, повысить их роль невозможно.

Для этого важно понимать значение слова, значение талантливого слова, талантливых людей, на которых как раз и держится наша страна.

— Расскажите об опыте Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИР).

— Сейчас можно прямо сказать: я старался, чтобы какие-то деньги шли журналам. Мы проводили мастерские во всех регионах сраны, отбирались самые способные молодыеавторы в разных жанрах, ведущие семинары мастера, а это были представители самых разных журналов, там был и «Новый мир», и «Москва», и «Дружба народов», и «Наш Современник», и «Знамя», — отбирали участников, и самые интересные тексты печатались в журналах. И потом журналы получали поддержку. АСПИР проводил семинар«Липки», его придумал еще Сергей АлександровичФилатов, он много лет приглашал молодых авторов, я сам был участником первых «Липок». Хотел бы, чтобы эта практика продолжалась. Это создание среды, со всей страны приезжают самые разные люди. Про АСПИР лучше всего скажут участники ее программ, она показала, что многое можно сделать даже небольшими силами, и мне было приятно получить сотни, если не тысячи писем со словами благодарности от участников нашего проекта. Этолитературные резиденции по всей стране, поддержкапожилых писателей, детские центры, творческие встречи и вечера в Доме Ростовых, нам важно было не идеологизировать, не навязывать какой-то догматизм, не мучить творческих людей, а, наоборот, способствовать творческому духу.

— А когда вы впервые напечатались в «Юности»?

— Приносил рассказы, когда мне было двадцать, и не был опубликован. Напечатали уже потом. А когда мне было 24 года, я устроил в редакции «круглый стол критиков», говорили о том, существуют ли поколения в литературе, возможен ли диалог. Я тогда делал рубрику «Свежая кровь» в «Независимой газете», пришли разные люди — Данила Давыдов, Олег Михайлов, и неожиданно пришел Эдуард Лимонов… Кстати, его рассказ о послевоенном детстве был опубликован, уже когда я был редактором. Ставка на талант— она всегда правильная.

— Каковы планы? Планы редактора и писателя?

— Хочется, чтобы рос тираж, сейчас примерно 5 000, это уже неплохо. Полемики литературной, я уже сказал. Это о журнале.

Я только что закончил роман, дописываю толстую книгу про Юрия Павловича Казакова. Очень люблю его прозу. Во многом забытый, но, может быть, лучший рассказчик 1950-60 годов, блестящий новеллист, о личной жизни которого даже специалисты знают немного, она затененная. И это так увлекательно — распутывать эти нити, чувствуешь себя ищейкой. Находится столько документов, бумаг, шедевральных страниц неизвестной прозы. В разных архивах, что-то удается выкупить, например, выкупил пленки его разговора с Георгием Адамовичем в Париже в 1957 году, я напечатал его уже в «Новом мире». И,вглядываясь в этого человека, закрытого, странного, где-то грубого — и в то же время пишущего нежнейшую поэтичную прозу, вглядываешься в саму эпоху. Тут и «почвенники», и «западники». Его дружба с Трифоновым и Аксеновым — и одновременно с Солоухиным. Его ученики очень разные – назову только два имени, Виктор Лихоносов, почвенный прозаик, и Сергей Юрьенен, известный либеральный радиожурналист и автор изысканной прозы, оба благодарны за свою литературную судьбу Юрию Казакову. Он выхватил их тексты из общего потока. Он былустроитель чужих судеб. Человек, который по-настоящему талантлив, лишен крохоборства, зависти — он, наоборот, хочет помогать. Умение восхищается чужим талантом — это редкость, но это именно признак дара.

— Вы снова вошли в жюри конкурса «Молодые о молодых», который Фонд Юрия Щекочихина и Фонд «Счастливые истории» уже второй раз проводят для молодых очеркистов. Чем интересен этот конкурс?

— Для меня большая радость участвовать в работе жюри, и здорово, что очеркистика молодых представлена в этом конкурсе. Юрий Петрович ведь и в непростые советские времена пробивал дорогу всему живому и умудрялся оставаться честным человеком. И эта щекочихинская наука иногда нам очень даже пригождается. И когда даже не все можно говорить открыто, очень важно стараться помогать людям. Как мне говорил Щекочихин, «мы спасатели». Для меня этот принцип спасать людей остается главным в жизни. И даже оказавшись в Думе, я каждодневно помнил и помню этот щекочихинский завет. Спасать, помогать, выручать там, где можешь. Потому что времена не выбирают, а что-то делать для людей — принципиально важно. Очерки, которые мы видим в этом конкурсе, нацелены на желание защитить человека и помочь ему.