Чехов и Сахалин

Для каждого второго россиянина Сахалин ассоциируется с Чеховым и каторгой, ради которой он прибыл на остров в 1890 году. По возвращении он написал книгу «Остров Сахалин», и она стала своеобразным рукотворным памятником каторжному острову. А какую память о Чехове сохранил Сахалин? Книга вышла ровно 130 лет назад, и читают ее не только специалисты. Ее изучают в институтах, школах, про нее знают в каждом населенном пункте, где есть краеведческие музеи. Она совершенно особая в творчестве Чехова. Это не художественное произведение, и не научное исследование в прямом смысле этого слова. Сам писатель обозначил жанр своего произведения как «путевые очерки», и меня в большей мере интересовала не столько филологическая, сколько журналистская составляющая этой книги, до сих пор вызывающая много различных споров и оценок. Несомненно одно: Чехов проделал поистине героическую работу: переписал все каторжное население острова, заполнив более десяти тысяч карточек с именами каторжан и поселенцев, сделал достоянием гласности тяжелейшие условия содержания каторжан – привлек внимание к каторжному острову. Уже ставшие хрестоматийными слова Чехова: «Каторгу надо видеть. Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и всё это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно…», — вдруг по-новому зазвучали для всех нас, особенно сегодня. Чем стал для Чехова Сахалин? Рассказывал он о нем неохотно, но то, что каторжный остров, который изучил писатель, «перепахал» его («у меня теперь все просахалинено…») – несомненно.

Сахалин вчера и сегодня

Судьба уготовила мне, как чеховеду, возможность побывать на Сахалине, где памятников Чехову больше, чем Ленину, дважды: в 2015 году и сейчас, спустя десять лет. Оба раза я прилетала на научные конференции в единственный в нашей стране Литературно-художественный музей одной книги. Министерство культуры Сахалинской области взяло все расходы по пребыванию здесь на себя. Молодцы! Дело нужное. Оба раза я проделала тот же самый путь, что и Чехов, только в обратном направлении: с юга на север острова и назад — более тысячи двухсот километров. В свой первый приезд я открыла для себя главный город острова Южно-Сахалинск, узнала историю его заселения, побывала на экскурсиях, проехала в Александровск-Сахалинский – главное место каторги Российской империи, прослушала много докладов филологов, историков и краеведов, пообщалась с местным населением. Там, на берегу Татарского пролива, познакомилась с купающимися мальчишками, которые, как-то выразительно посмотрев, спросили меня: «Вы из Южного? (Южно-Сахалинск)». «Нет, — говорю, из Москвы. Знаете, где это?» Отрицательно покачали головой и вновь: «А как там, в Южном, красиво?». Островная психология – она особая. Для жителей Александровска тогда, в 2015, съездить в Южно-Сахалинск за 600 км по дороге, которая еще помнила Чехова, – мечта всей жизни. О Москве и не помышляют, да и не интересна она им…

Музей одной книги

Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», на базе которого проходила конференция, изменился за эти годы сильно. К известным экспозициям видов сахалинской каторги добавился с помощью компьютерных технологий интерактив, который так любят школьники и молодые посетители музея: надев очки с 3D разрешением, вы сможете посетить виртуальный музей «Владимировка А.П.Чехова», увидеть реальные музейные экспонаты, зайти в часовню, которую посещал Чехов и даже зажечь свечи. Иерей Алексей Шустин, руководитель Софийского центра русской культуры и духовного просвещения, получил грант на разработку этого проекта и презентовал его на нашей конференции. «Батюшка, — воскликнула я, надев очки и оказавшись в храме, – как Вы ловко с новыми технологиями работаете! Неужто к Богу и так можно?» — «Всяко можно, — ответил батюшка. И никогда не поздно». И впрямь! Цель подобных VR-технологий вполне понятна: используя виртуальные шлемы и очки, такой музей может приехать в любую школу сам со своими экспозициями. Учитывая же расстояния между населенными пунктами, потребность в такого рода выставках самая что ни на есть актуальная: использовать японские архивные фотографии острова в соединении с текстом чеховской книги «Остров Сахалин», наполнить здания Владимировки (прежнее название Южно-Сахалинска) оцифрованными с помощью фотограмметрии музейными экспонатами и придумать задания для школьников в виде квеста, когда они «помогают» Чехову собирать информацию для его будущей книги – это мечта любого учителя!

Встречает же посетителей музея интерактивная карта сахалинской поездки писателя, где виден проделанный им путь в десять тысяч километров, а с помощью кюар-кода каждый может посетить и места, где останавливался Чехов. Кроме того, музей пополняется и артефактами конца XIX — начала XX века: недавно, в преддверии Международного дня музеев, сахалинцы получили в дар более трехсот предметов коллекционера из Нижегородской области Николая Полякова. Среди вещей, которые еще можно было потрогать каждому (пока они не стали фондами музея), – кухонная утварь, утюги, столовые приборы, ступы с пестами, ножницы, бутылочки из-под лекарств… Сотрудники музея Анастасия Степаненко и Мария Горбунова летали за ними в гости к коллекционеру и на себе везли самовары и чайники. Музейщики – они такие, ради экспоната им и семь верст не крюк. Директор музея Евгения Фирсова утверждает, что подобная «Трогательная выставка» — так была названа экспозиция возле музея в «Чеховском сквере» — «главная изюминка проекта в этом году!».

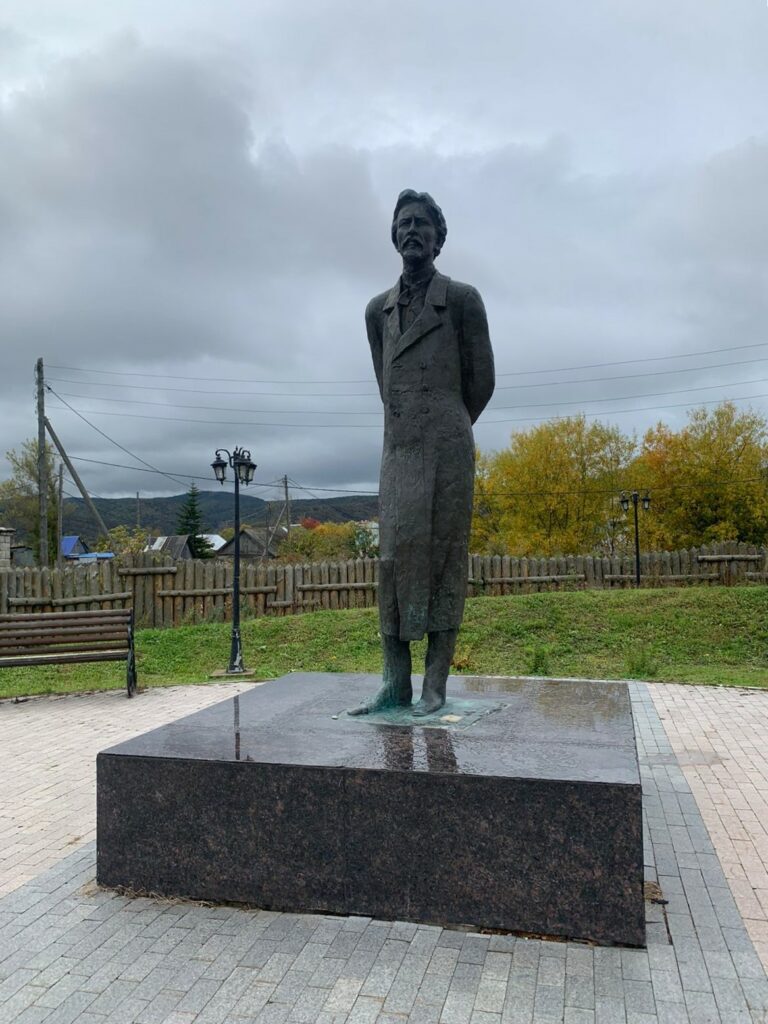

Поездка в Александровск-Сахалинский

В дороге были больше десяти часов – ехали в микроавтобусе с юга на север острова. Сахалин как селедка: длинный, вытянутый почти на тысячу километров. За десять лет, что не была тут, дорога стала лучше. Но последние 54 км , от Тымовского до Александровска, — гребенка, стиральная доска. Да еще и вся в ямах. Наш водитель Николай Александрович Якутин, бывший дальнобойщик, и не к такому привык, но комментарии его опускаю. «В чем дело, — спрашиваю? Неужто для такого богатого региона заасфальтировать полсотни километров – проблема?». «Да дорога-то не федеральная, а у местных денег нету». Но надежды не теряют. Обратно ехали днем, и я увидела щиты с надписью «ремонтные работы». Может, и впрямь сделают?

Два дня мы провели в Александровске-Сахалинском — там, куда прибыл Чехов после более чем трехмесячного трудного переезда на поездах, лошадях, пароходах. Проехав всю Сибирь, он видел много ссыльно-каторжных и арестантов в кандалах, отправляя первые очерки для публикации в суворинскую газету «Новое время», как бы готовясь к новым впечатлениям от встречи с каторжным островом. Через неделю получил от генерал-губернатора Приамурского края А.Н.Корфа разрешение на посещение Сахалина с запретом общаться с политическими ссыльными, однако, судя по всему, запрет он нарушил. Как утверждают сотрудники чеховского музея на Садово-Кудринской, на обратном пути, скорее всего в Одессе, откуда он дал телеграмму о своем возвращении в Москву, Чехов отправил много писем от народовольцев. Ни сам Чехов, ни кто-либо из его знакомых об этом не пишет, но родные политкаторжан как раз вскоре после этого получили от заключенных письма и узнали, где те находятся. Возможно, это один из мифов, которые существуют и на Сахалине (другой миф – о врачевании Чеховым заключенных, есть даже указатель «Музей-амбулатория А.П.Чехова», но, как признаются сами сахалинцы – пока лишь указатель).

В селении Кировское (бывшее Рыковское), в котором мы остановились с просветительской целью (это еще одно из новшеств нынешней конференции) профессор из Сургута Олег Милевский прочел лекцию о трех политзаключенных, которые отбывали каторгу на Сахалине. Одна из них была Людмила Волкенштейн, которая была приговорена к смертной казни через повешение по делу о цареубийцах в 1884 году. Смертный приговор был заменён отбыванием наказания в одной из самых строгих тюрем – Шлиссельбургской, где в одиночной камере она провела 13 лет и потом отправлена на Сахалин. За ней последовал муж, земский врач — семья воссоединилась через 18 лет. В сельский клуб, несмотря на дождь, пришло много местных жителей, довольно просвещенных – было видно по вопросам, которые они задавали лектору. Пришли в надежде узнать новые сведения о политических заключенных, неизвестные им – а вдруг их генеалогическое древо пополнится новым именем? Гордятся сахалинцы и политзаключенным народовольцем Иваном Ювачевым, отцом Даниила Хармса, много читали о нем. С Ювачевым Чехов познакомился как раз здесь – он и стал прообразом революционера из «Рассказа неизвестного человека». Вот еще одно наблюдение за рыковцами – кировцами. В столовой, что была рядом с клубом, один из наших коллег-чеховедов попросил чаю и протянул сто рублей. Дядя Юра – так представился хозяин – налил и сказал: «Убери, кто ж за воду берет…».

Александровск-Сахалинский встретил объявлением в городе ЧС: накануне после ливневых дождей сошли селевые потоки, нарушившие водозабор. Несколько дней в городе не было воды. Потом появилась — черная, ибо вышла из строя система фильтрации. И тем не менее рано утром мы разошлись по своим местам: кто в музей на экскурсию, кто в школу. В школу поехала я. Два урока, отведенные мне для занятия с учителями-словесниками, прошли быстро: успели поговорить о проблемах преподавания творчества Чехова, о сложностях с ЕГЭ по литературе. Остальное время провели в музее (местные краеведы подготовили доклады) и на экскурсиях по городу и побережье. Видели страшное место каторжного острова — селение Дуэ, где были самые тяжелые условия для каторжников: прикованные цепями к тачкам, они были с ними все время — и днем, и ночью. «Каторга – место невыносимых страданий», — так сказано у Чехова. Шел сильный дождь. Было ветрено.

Вообще самое интересное на Сахалине – это люди, живущие здесь: учителя в Александровске-Сахалинском, которым я читала лекцию о трудных вопросах изучения творчества Чехова в школе, водитель Николай Александрович, проделавший более тысячи километров с нами, экскурсовод из александровского музея Чехова Наталия Алексеевна, разрешившая мне подержать кандалы, которыми приковывали каторжан… Многим в Александровске я задавала вопрос: что их тут держит? «Как что? – отвечали. – Это же родина». Вот так спокойно, без пафоса. «А учиться где вашим детям? Единственное учебное заведение — педагогический колледж — и тот прикрыли: нет набора…». «Да сейчас, — отвечают, — это не проблема, было бы желание». «На материк уезжают?» — «Нет, что вы, наоборот… Вот у нас пара молодая есть: она из центральной России, он отсюда. Так сначала они туда уехали, но не смогли прижиться, к нам вернулись. Рыбалка тут у нас, охота, знаете, какая! А воздух!». Говорю: так десять лет дорогу от Тымовска до вас не могут заасфальтировать! Душу же вытрясает, пока доедешь! Да и из берега морского с белым песком можно было Канары сделать! «Да вы просто летом приезжайте! И увидите наш пляж. Он не хуже Канар. Лежаки есть, зонтики тоже». И становится понятно, что такое Родина. Она большая и разная. Но всегда любимая. И захотелось сюда вернуться.

28 сентября. День отъезда. Послесловие. Улетать не хотелось. Опять установилась теплая солнечная погода. Не хотелось расставаться с сотрудниками музея книги «Остров Сахалин» — Анастасией Александровной, Корнелией Григорьевной, Ариной Андреевной, водителем Николаем Александровичем. Все эти дни они не просто были с нами, а взяли на себя абсолютно все по нашей встрече-проводам, вселению-выселению из разных гостиниц, питанию и хорошему настроению. Молодые, веселые, жизнерадостные, отзывчивые — вселяли и в нас веру в то, что любые бытовые трудности можно преодолеть. «Если не съедят медведи …» — это выражение из письма Чехова было нашим мемом и когда не было воды, и внезапно гас свет, и ветер срывал шапки и уносил их в море… На обратном пути, несмотря на жесткий график, остановились у мемориала памяти: «Ни холмика, ни имени, ни даты. О, Родина, заплачь и ты о них. Все это жертвы и твои утраты — и лучшие из сыновей твоих». В Тымовском посетили музей, где нас ждала старейший научный сотрудник Валентина Григорьевна с новой экспозицией. Большая благодарность всем-всем сахалинцам и до новых встреч!

Об авторе:

Ольга Скибина, доктор филологических наук, профессор, автор многочисленных публикаций о творчестве А. П. Чехова. Оренбургский государственный педагогический университет.

Источник фото: личный архив автора