Два года мы в СПбГУ исследовали то, как региональные редакции в России знакомятся с нейросетями и внедряют их в свои производства. Промежуточный вывод очевиден: внедрение тормозит слабая осведомленность о возможностях нейросетей и нехватка времени на дополнительную учебу. Из более неочевидного: познавшие радость искусственного интеллекта медиаменеджеры не могут зажечь огонь в глазах своих сотрудников, огонь в глазах может погаснуть при столкновении с первыми трудностями, трудно посчитать возврат инвестиций на вложения в подписки на нейросети. Но давайте по порядку обо всех нюансах.

Принеси то, не знаю что

Сначала мы изучили открытые интервью и высказывания журналистов в медиа на первой волне хайпа вокруг ChatGPT. Оказалось, что в публичном пространстве преобладали все-таки оптимистичные настроения: журналистику можно переизобрести, процессы можно улучшить и ускорить, а качество взаимодействия с аудиторией взлетит до небес. При этом мало кто говорил о конкретных шагах. Пессимисты говорили о том, что работать станет сложнее, а не проще, в основном по причине фейков и галлюцинаций, а также указывали на ограничения нейросетей образца 2023 года – отсутствие эмоциональности, аналитичности и других присущих хорошим журналистам качеств.

После этого мы опросили 6 редакций в разных регионах, которые подтвердили весь спектр надежд и опасений. Подведомственные издания отдельно указали на проблему невозможности легального использования средств для обхода блокировок и оплаты зарубежных сервисов. Представители частных медиа говорили о том, что сгенерированный контент слабо влияет на внимание аудитории, а алгоритмы и вовсе пессимизируют его. В целом статистика показала, что каждая редакция уже использует две и более модели для решения разных задач, из которых самыми популярными были генерация изображений (в основном для социальных сетей) и монтаж видео (очистка шумов, удаление объектов, создание эффектов). Вместе с тем опрошенные редакторы признались, что не имеют какого-то особого плана по внедрению нейросетей и не придерживаются его.

Гнев, торг, нейросеть

После этого мы начали участвовать в медиафорумах и проводить мастер-классы во всех городах и весях, где хотя бы 5 минут были посвящены разговорам о нейросетях. Стало понятно, что в российских редакциях очень быстро увеличивается разрыв между теми, кто внедрил новые технологии, и теми, кто все еще думает, а нужно ли это делать. Вспомнились времена, когда приходилось убеждать редакции идти в социальные сети. Сегодня это уже не требуется, но разброс в охватах и вовлеченности налицо: у одних сетки каналов на десятки тысяч подписчиков, у других – вялые репосты в паблик ВК.

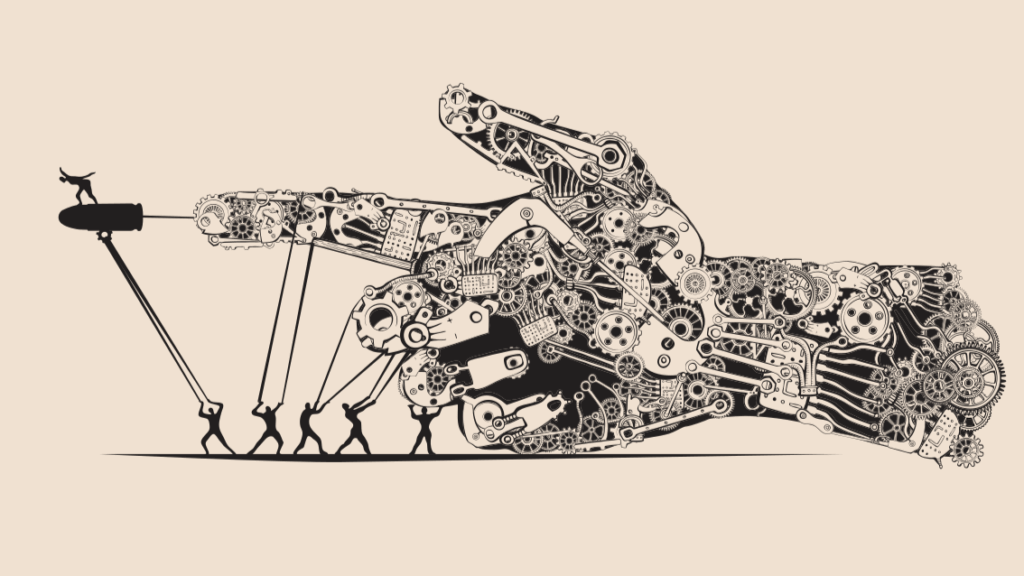

В научной литературе уже описан процесс внедрения нейросетей в зарубежных редакциях, которые прошли стадии гнева и торга. Ключевым драйвером был исключительно рост осведомленности о технологии и постепенное повышение грамотности в области ИИ. В России в 2024-2025 годах мы столкнулись с тем, что есть отдельные горящие глаза медиаруководителей или корреспондентов, но их усилий пока недостаточно для совершения прорыва. И дело даже не в бюджетах, которых нет, а именно в системности и просчитанном эффекте от внедрения.

На мастер-классах люди обычно спрашивают о конкретных моделях – что использовать в том или ином случае, но не задают вопросов о том, куда мы идем и как будет выглядеть журналистика с нейросетями, если сегодня все научатся с ними работать.

Профессиональная рутина

Интервью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показали, что пока нет единой статистики по отношению аудитории к синтетическому контенту. В одних редакциях нам рассказывали, что слабые журналистские тексты люди воспринимают как синтетические, а в других – что нейросетевые материалы приносят больше трафика. Оптимизм по поводу трафика исходил только от сетевых изданий, а вот представители традиционных СМИ, особенно на телевидении, чаще сообщали о недовольстве аудитории от просмотра и прочтения сгенерированного контента. Но и здесь кроется парадокс: людям не нравятся штампы в текстах и пометка о том, что контент сгенерирован. В первом случае речь может идти о плохом промптинге и некачественной редактуре, а во втором – о предвзятости аудитории, которую тоже пока слабо просвещают о возможностях ИИ в медиа. При этом сгенерированные картинки люди распознают лучше, чем сгенерированные тексты.

ПОЗНАВШИЕ РАДОСТЬ ИИ МЕДИАМЕНЕДЖЕРЫ НЕ МОГУТ ЗАЖЕЧЬ ОГОНЬ В ГЛАЗАХ СВОИХ СОТРУДНИКОВ, ЭТОТ ОГОНЬ ГАСНЕТ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ПЕРВЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

Если медиаменеджеры задаются вопросами, как сэкономить и получить больше трафика, то отдельные опрошенные журналисты опасаются потери рабочего места, собственной идентичности, а также способности самому различать фейк и достоверную информацию. Возникает конфликт между двумя понятными задачами каждой редакции: повышать производительность при сохранении качества продукта. Именно поэтому управленцы действительно начинают предпочитать ИИ-грамотного журналиста тому, кто не спешит осваивать технологии, в том числе потому что боится потерять работу, как бы абсурдно это ни звучало. Редакторы борются за освобождение работников от рутины, в то время как журналисты защищают свою рутину в качестве главной составляющей профессии.

Учиться быстрее, чем обучается ИИ

Из того, что мы как группа ученых (с удовольствием использующих нейросети для расшифровки интервью с респондентами и дальнейшей их обработки) узнали за последний год, ценным и важным представляется то, что внедрение нейросетей в региональных СМИ точно началось и точно продолжится. Этот процесс, скорее всего, будет протекать так же неравномерно и приведет к еще большему разрыву между самыми успешными и теми, кто находится на грани выживания. Но еще есть возможность сократить этот разрыв за счет вовлечения журналистов в повышение грамотности в области ИИ.

*Автор – руководитель образовательной программы магистратуры «Искусственный интеллект в журналистике и медиакоммуникациях» СПбГУ, а также ведущий аналитик Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ

** Полный текст исследования с названиями СМИ и графиками будет опубликован в научном журнале «Вестник МГУ. Журналистика» №3 за 2025 год.