«Если ты до сих пор существуешь на свете, значит, ты благополучно проскочил через революцию и теперь имеешь право на жизнь, так сказать, за давностью лет».

Эти слова произносит герой одного из рассказов Пантелеймона Романова «Право на жизнь, или проблема беспартийности», написанного в 1927 году. Причем написанного в Москве, а не в Париже, Берлине, Харбине или Константинополе.

Этот, возможно, лучший из Романовых тоже, в отличие от некоторых своих однофамильцев, революцию проскочил, но на советской почве его ждало жесткое приземление.

Куда дворянину податься?

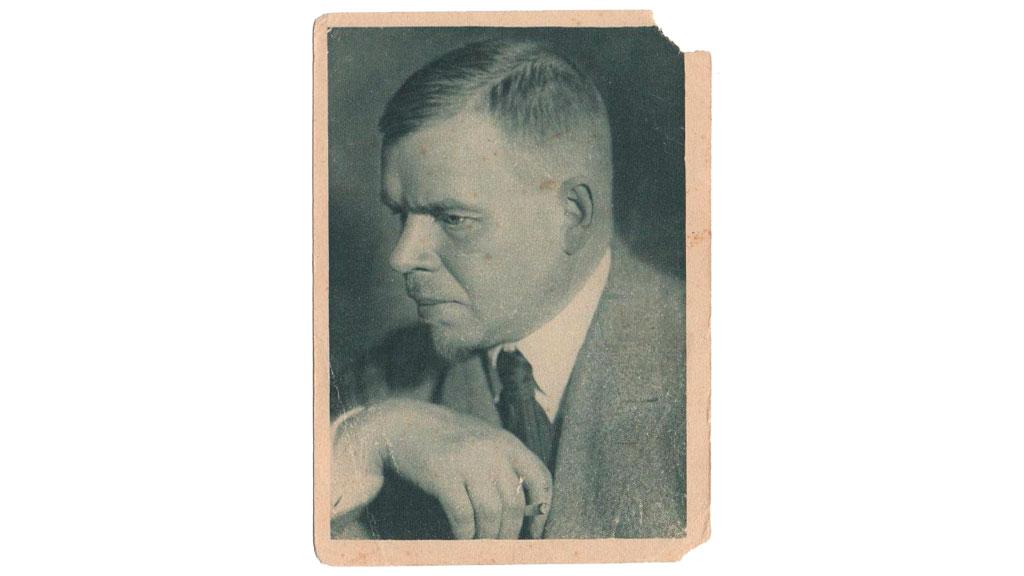

Пантелеймон Романов (1984-1938) происходил из обедневших потомственных дворян, родился в Одоевском уезде Тульской губернии. По окончании гимназии поступил было на юридический факультет Московского университета, но толком там не учился, вернулся в родную деревню и занялся самообразованием и сочинительством. Его ранние рассказы и очерки в 1911-1917 годах появлялись в «Русской мысли» и «Русских ведомостях», на них обратили благосклонное, хотя и снисходительное внимание тогдашние властители дум — Горький и Короленко.

Уже после октябрьского переворота, в 1918 году, печатал в газете Горького «Новая жизнь» очерки о деревне, где резко критиковал большевиков, после чего (хотя и не вследствие чего) эти самые большевики газету и прихлопнули.

В 1920 году перебрался в Москву и вскоре приобрел известность как автор и исполнитель своих рассказов, ибо обладал незаурядными актерскими способностями. В свои выступления перед публикой Пантелеймон Романов включал и отрывки из главного, хотя и неоконченного произведения своей жизни — романа «Русь» об усадебной жизни накануне и во время первой мировой войны.

При этом еще успевал трудиться педагогом в детской колонии имени Луначарского — по отзывам современников, весьма успешно.

(Реплика в сторону: меня всегда умиляло лицемерие этих людоедов — я не Романова и даже не Луначарского имею в виду, упаси боже, а, к примеру, Дзержинского и Троцкого. Хотя и Луначарский, он же товарищ Семплеяров из ложи театра «Варьете», был тот еще хлюст. Сперва они ставили к стенке родителей, а потом трогательно заботились о сиротках. Или вот Ленин отдаст приказ пензенским товарищам: «Повесить (непгеменно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц». А потом берет на колени кошечку и гладит ее — наверное, против шерсти).

От братской любви до классовой ненависти

Если поначалу рассказы Романова представляли собой лишь окрашенные легкой иронией зарисовки с натуры «нового, советского быта», то во второй половине 20-х он склоняется уже к сатире. Рассказ «Без черемухи» (1926), изобличающий зачаточные представления «победившего класса» о нравственности и культуре человеческих взаимоотношений, с одной стороны, принес автору широкую известность и был даже переведен на многие иностранные языки, а с другой — заставил повести ушами сторожевых псов новой власти. В том же ключе были выдержаны сатирические романы «Новая скрижаль» (1928), «Товарищ Кисляков» (1930), «Собственность» (1933), изображающие уродливость советского быта и угодливость творческой интеллигенции. Кстати, один из этих романов он хотел назвать «Вырождение».

И тогда прозвучала команда «Ату его!». Печально, хотя и не удивительно, что сигнал к ней подал «лучший поэт советской эпохи» (по определению Сталина) Владимир Маяковский в своем стихотворении «Лицо классового врага». Там он рисует образ буржуя-нэпмана:

У него

обеспечены рублики —

всем достояньем республики.

Миллионом набит карман его,

а не прежним

советским «лимоном».

Он мечтает

узреть Романова —

Не Второго,

А Пантелеймона.

На ложу

в окно

театральных касс

тыкая

ногтем лаковым,

он

дает

социальный заказ

на «Дни Турбиных» — Булгаковым.

Не тешься,

товарищ,

мирными днями.

Сдавай

добродушие

в брак.

Товарищи,

помните:

между нами

орудует

классовый враг.

Агитатора, горлана, главаря услышали не «товарищи потомки», а товарищи-подонки. Начинается травля. В компании с Булгаковым оказаться не зазорно, но Романову от этого не легче. Его перестают издавать, некоторые его книжки изымают из библиотек. Он вынужден оправдываться на первом съезде советских писателей, поясняя свой взгляд на сатиру. Не слишком, впрочем, убедительно: Пантелеймон Романов не был мастером монолога. Он был мастером диалога, о чем свидетельствует приводимый ниже рассказ-фельетон.

Плохой номер

Около остановки трамвая набралась длинная очередь. Впереди стояли женщины в платках, за ними старушка в шляпке и повязанном поверх нее теплом платке, потом толстый гражданин и подбежавшие под конец человек пять парней в теплых куртках и сапогах.

— Сейчас начнется сражение, — сказала одна из женщин, выпростав рот из повязанного платка и оглянувшись назад, на очередь. — И отчего это такое наказание?

— Это самый плохой номер, — ответила другая, — с ним и кондуктора-то измучились. Ни на одном номере столько народу не садится, сколько на этом. Каждый раз светопреставление, а не посадка.

— Усовершенствовать бы как-нибудь…

— Как же ты его усовершенствуешь?

— Вон, идет. Уродина проклятая!

— Эй, бабы, — крикнули парни, — работай сейчас лучше, губы не распускай.

Все подобрались и смотрели на подходящий вагон, как смотрит охотник во время облавы на показавшегося зверя. Некоторые выскочили было вперед, чтобы перехватить его во время движения.

— Бабы, вали! — крикнули парни, — подпихивать будем.

Едва вагон остановился, как все бросились к нему и стали ломиться на площадку.

Несколько секунд были слышны лишь приглушенные звуки сосредоточенной борьбы.

Только изредка вырывалось:

— О господи, душа с телом расстается… Да что вы остановились-то?!

— Ногу не подниму никак, — говорила старушка в шляпке с платком.

— Васька, подними ей ногу! — крикнули сзади.

— Две версты крюку в другой раз дам, а на этот номер не сяду.

Наконец все втиснулись, и только парни висели на площадке. А один, расставив руки, держался ими за железные столбики и животом нажимал на старушку.

— Васька, просунь подальше эту старуху, а то ногу поставить некуда.

— Господи боже мой, ведь перед вами живой человек, а не бревно! — кричала старушка в шляпке. — Что вы меня давите!

— Потому и давлю, что живой, живой всегда подастся. Вот и прошла, — сказал парень, всунув в дверь старуху, которая, скрестив прижатые к груди руки, как перед причастием, даже повернулась лицом назад, и ее течением понесло внутрь вагона.

— Кондуктор, отчего такое безобразие тут всегда?

— Оттого, что номер плохой, — сказал тот недовольно, — все номера, как номера, а этот собака… сил никаких не хватает.

— А исправить никак нельзя?

— Кого исправить? — спросил недовольно, покосившись из-за голов, кондуктор.

— «Кого»!.. — вагон.

— Язык болтает — голова не ведает, что… Вагон и так исправный. Дело не в вагоне, а в номере. На других номерах никогда столько народу не бывает, а тут постоянно, как сельди в бочке. И откуда вас черт только наносит сюда, все на один номер наваливаетесь! Прямо работать нету никакой возможности.

— Раз народу много, вот бы и надо… — сказал голос какого-то придушенного человека.

— Что «надо»? — переспросил иронически кондуктор.

— Как номер плохой, так тут ничего не выдумаешь, — прибавил минуту спустя кондуктор. — Да и народ тоже… на этот народ все горло обдерешь, кричамши.

— Русский человек без крику не может. Тут для этого особого кондуктора надо.

— Да ведь тоже и у кондуктора горло не железное. А вот бы радио установить, чтобы со станции на остановках всех матом крыть.

— Они останавливаются-то не в одно время; что же ты во время движения ни с того ни с сего и будешь крыть?..

— Можно предупредить, что это к следующей остановке относится.

— А почему вагонов не прибавляют?

— Потому что второстепенная линия — движение небольшое, — сказал недовольно кондуктор.

— Какое ж, к черту, небольшое, когда мы все ребра себе переломали.

— Мало что поломали — определяется по статистике, а не по ребрам.

— Батюшка, ослобони! — крикнула старушка из середины.

— То-то вот — «ослобони»!.. А зачем лезла на такой номер, спрашивается? По зубам бы выбирала. Села бы, вон, на четвертый.

— Куда ж я на четвертый сяду, когда он совсем не в ту сторону?

— Еще разбирет, в какую сторону, — проворчал недовольно кондуктор. — Ну, что же там, вы! Олухи царя небесного, ведь вам сказано наперед потесниться!

— Нельзя ли повежливее?

— Садись на другой номер, там повежливее будут.

— Вы, кажется, навеселе?..

— На этом номере только пьяному и ездить, никакой трезвый не выдержит, — отозвался кондуктор и прибавил: — Ах, окаянные, ну и народ! Ежели на них не кричать без передышки, они на вершок не подвинутся.

— Голубчик, крикни на них посильнее! — послышался голос старушки, — совсем ведь смерть подходит.

— Криком тут много не сделаешь, — ответил недовольно кондуктор и мигнул вожатому: — Панкратов, стряхни-ка!

Вагон, летевший под уклон, вдруг неожиданно замедлил ход, и все пассажиры, стоявшие в проходе, посыпались друг на друга к передней площадке.

— Боже мой! Что же это?! Что случилось?!

— Да ничего не случилось, — сказал кондуктор, — вот стряхнул всех, — теперь свободнее стало.

— Слушайте, нельзя ли потише?! — крикнул какой-то гражданин, сидевший на скамейке, у которого шапка слетела через задинку назад.

— Потише ничего не выйдет, — отозвался кондуктор. — На другом номере, конечно, можно и потише, а тут народ так образовался, что его только вот когда под горку разгонишь да остановишь сразу, ну, тогда еще стряхнется. Они стоять на особый манер приспособились: на других номерах человек стоит себе как попало, а тут он норовит вдоль вагона раскорячиться. Поди-ка его сшиби, когда он одной ногой в пол упирается!

— Вот пять лет езжу на этом номере, — сказал толстый человек, — и каждый божий день такая мука.

— И десять лет проездишь, все та же мука будет, — сказал кондуктор. — На этом номере за три года пенсию выдавать надо.

— А ничего с ним сделать нельзя? — спросил опять кто-то.

— Это не с ним, а с народом делать надо. Да и с народом ничего не сделаешь; ежели только перебить вас половину, тех, что на этом номере ездят, — ну, тогда, может быть, послободнеет.

Вагон остановился на остановке, и на задней площадке опять завязалось сражение.

— Проходите наперед, ведь там вышли! — кричали снаружи.

— Кондуктор, не пускайте же больше, скажите, что мест нет! — кричала какая-то женщина в вагоне, у которой шляпка от тесноты перевернулась задом наперед.

— Пускай лезут, — ответил кондуктор, — ведь если бы ты там, а не тут была, другое бы совсем говорила.

— Передние, проходите дальше! Кондуктор, крикнете же им.

— У меня уж голос пропадать стал от крику, — сказал кондуктор, — а вот сейчас тронемся, тогда и разровняемся.

И когда вагон тронулся и разошелся под уклон, он крикнул:

— Панкратов, стряхни их, чертей, как следует!..

Травили Пантелеймона Романова со всем энтузиазмом той эпохи и своего добились. В 1937 году он перенес инфаркт, а потом умер от лейкемии в Кремлевской больнице и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

С чего бы такие почести ренегату и почему им заблаговременно не заинтересовались компетентные органы? Ну, может, товарищу Сталину приглянулась идея трамвайного кондуктора — перебить народ наполовину, он добродушно усмехнулся в прокуренные усы и взял ее на вооружение.

,