— Даниил Александрович! Тема нашего разговора — «Писатель и газета». Мне бы хотелось начать с небольшого экскурса. Я знаю, что вы по профессии — инженер. Первые ваши взрослые впечатления в жизни — это техника. Потом — война. Но вот вы приходите в литературу. Какой была ваша встреча со словом как с инструментом человека, начинающего путь в творчестве? Это была именно литература? Или вы, может быть, каким-то образом начинали в газете, внештатно, например?

Нет, ни в какой газете я не начинал. Я начал писать потому, что мне хотелось рассказать о каких-то вещах. Я не кончал литературных курсов, не учился в литинституте. Но у меня возникла потребность писать. И я обязан этому отчасти интересным урокам литературы, которые получил в школе. Наша учительница устраивала суд над Печориным, заводила разговор по поводу того, кто прав в поединке страстей — Татьяна Ларина или Евгений Онегин. То есть она ставила перед нами какие-то непростые, неочевидные вопросы. И это заставляло перечитывать. Что очень важно, потому что мы читаем литературу, а великую литературу надо перечитывать. Чтение мало дает, оно знакомит с сюжетом, какими-то эпизодами.

Но раскрыть замысел автора, противоречивость человеческого характера в героях — это очень непросто. Наша учительница умела это делать. И меня это заинтересовало. Не могу сказать, что я стал читать классику по-другому. Все же что-то стало открываться. А потом мне захотелось писать. Но это школьное желание было прервано войной.

Я ушел на войну. Там я писать не мог, нам запрещалось писать что-либо, вести дневники. Но это прерванное желание писать сохранилось во мне, война его не уничтожила. Затем, когда я вернулся с фронта счастливый от сознания, что остался в живых, но и уставший от войны, я не захотел ничего про нее писать. Моя личная война была очень тяжелой. Ленинградский фронт… Блокада… Плохие командиры в первые полтора года войны…

,

,

,

Поэтому я стал писать другое. Например, написал что-то про Парижскую коммуну. Было интересно. А потом стал писать про то, что считал в новой, мирной жизни первых десяти послевоенных лет самым важным, — про творческую жизнь, а точнее — жизнь творцов. Потому что для меня самое интересное в человеке — творческое начало. Мне уже тогда казалось, что оно возвышает человека. Он становится увлеченным, начинает жить будущим, потому что творцы живут в том, над чем они работают. Особенно в науке. Они живут будущим. Это делает их бескорыстными, корысть отступает. Появляется особый интерес к жизни.

Я написал роман «Искатели», К моему удивлению, он был принят хорошо, стал бестселлером своего времени. В ту пору в нашей богатой советской литературе человек-творец был мало представлен. Это было немного у Леонида Леонова («Скутаревский»), Вениамина Каверина («Открытая книга»)…

«Искатели» получили признание, были переведены на несколько языков. Я принялся за второй, более трудный роман — «Иду на грозу», написал несколько рассказов.

А когда через какое-то время я захотел написать про войну, то увидел, что написано много хороших книг на эту тему — Быков, Гроссман, Бондарев, Бакланов, Воробьев… Я понял, что мне тягаться с этими писателями трудно, их хвалили, поднимали. Я решил, что не буду писать про войну, мне хватит моей темы. Потом все-таки стало как-то жалко, потому что война была большим событием для меня лично. И была обязанность, долг перед моими однополчанами, погибшими на войне.

,

,

,

— Что ж, думается, своей публицистикой, книгой уникального жанра «Причуды моей памяти» и недавним романом «Мой лейтенант» вы сполна оплатили этот долг… Но, «въехав» таким образом в тему нашей беседы, вернемся как раз к публицистике и журналистике в целом. Наверно, любой писатель, так или иначе, в журналистику либо приходит, либо, придя в нее, потом быстро уходит, не видя в ней для себя ничего интересного. Была ли для вас потребность придти к читателю через газету, и если была, то когда возникла?

Ответ может показаться парадоксальным. Меня читатель вообще не интересовал тогда и не интересует до сих пор. Читатель мне не нужен, он мне не помогает писать, а мешает. Потому что я пишу не для читателя, а для себя. Писать для читателя очень опасно: начинаешь гнаться за модой, за чьими-то вкусами, за ситуацией и так далее.

,

,

,

Тем не менее, что касается газеты. Некоторые мои опыты общения с прессой показали привлекательность газеты. Она была в свое время очень действенным инструментом. Вопрос, поднятый в газете, требовал ответа от инстанций. Вот я защитил одного научного работника. В его институте устроили собрание после моей статьи, и она помогла восстановить справедливость.

В другой раз сложилась более сложная ситуация. Я написал в «Литературной газете» статью в защиту одного человека. Она называлась «Пламенное равнодушие». В итоге, его вызвали в дирекцию: зачем ты пожаловался? У человека возникли дополнительные неприятности. Так что, случалось разное…

Однажды я поехал в командировку от той же «Литературной газеты» на «стройку коммунизма» — строительство Куйбышевской ГЭС. Тема и адрес были по моей специальности. Я познакомился с людьми в замечательной бригаде экскаваторщиков. Через несколько дней я захотел спуститься в котлован, сердце стройки. Мне сказали:

— В котлован нельзя!

— Почему?

— А потому!

Меня это заинтриговало, и я пошел на прием к начальнику строительства, рассказал о своем желании и опять услышал:

— Нельзя!

— Почему?

Ответ был лаконичный:

— Да пошел ты в ж…у!

Ну, понятно. Я нисколько не обиделся, сказал:

— Вот мое командировочное удостоверение. Я статью напишу, и напишу, что вы меня в котлован не пустили без всяких объяснений.

В ответ — грубая брань. Кончилось тем, что он говорит:

— Я тебя пущу, но с конвойными, с охраной.

Зачем, почему — не стал объяснять.

Я спустился в котлован и увидел, что там работают заключенные, в частности — женщины, на тяжелейших работах, возят землю на тачках. А заключенные женщины — это довольно опасный контингент. Так что, работают под охраной двух автоматчиков. Стройка коммунизма! И там я встретил свою одноклассницу, которая после школы стала историком и была арестована за какое-то свое выступление.

Написать об этом в газете я тогда не мог. Так у меня стал накапливаться материал для литературы, но там эти сюжеты звучали слабо, вполголоса.

…Когда рухнула советская власть, газеты стали совершенно другие. Они были безрезультативны, но многое разоблачали. О многом, что тогда творилось в стране, я лично узнавал из газет. Журналисты совершали огромную работу по промывке мозгов, открывали советскую жизнь с черного хода. Открывали то, что от нас скрывали. Это открытие советской жизни во многом помогло мне в понимании того, что происходило со страной. За это я благодарен газетам, журналистике.

,

,

Дело даже не в отдельных героических представителях профессии, которых изгоняли из редакций, а то и убивали. Наверно, это неизбежно в такой профессии. Но работа журналистов шла на миллионы. Даже небольшие газеты — региональные, районные — делали громадное дело.

— Но и писатели, известные общественные деятели своим участием в работе прессы и авторитетом помогали решать важные проблемы. О своем опыте вы упомянули. Известна в этом плане и деятельность вашего друга — академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Какими добрыми делами помог Лихачев Санкт-Петербургу? Что смог пробить или запретить? Ведь это тоже сродни журналистской работе.

Лихачев, разумеется, ничего не мог запретить. Но он совершил для города несколько замечательных дел. Благодаря его выступлениям был, например, спасен от строительства ресторанов уникальный музейный комплекс Петергофа. Он спас многие провинциальные храмы и церкви, которые хотели снести, исторические здания в Питере. В свое время Лихачев статьями в «Ленинградской правде» защитил от вырубки парки Детского Села. Парки спас, а главного редактора газеты Куртынина, снятого после этих публикаций с работы, защитить уже не смог…

,

,

,

Важно понять, почему Лихачеву удавалось вершить благие дела во имя спасения культуры. Он писал не вообще, а очень конкретно, ссылаясь, к примеру, на историю строительства того же Петергофа, отстаивая его таким, каким задумал его Петр Первый. Опираясь на эти знания, он писал красочно и аргументированно, что журналистам было бы делать, может быть, труднее. Ему как историку было очевидно, что нельзя действовать вопреки традициям и замыслам людей прошлого. Вот почему эта его работа была успешной. Не всегда, но во многом.

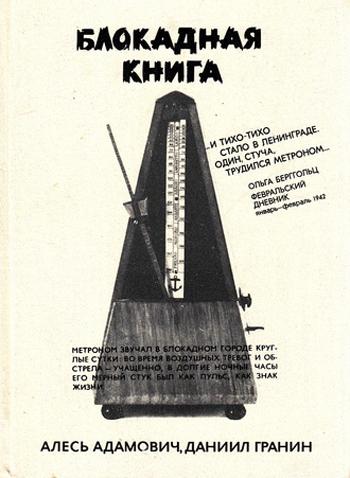

— Хочется задать вам вопрос о «Блокадной книге». На ваш взгляд, это работа в большей степени писателя или журналиста? Или это сплав? Кто кому больше помог в этой работе — писатель журналисту или потенциальный журналист писателю? Или, может быть, неправильно поставлен вопрос?

Вопрос, возможно, поставлен и правильно. Но я вам скажу. Когда мы с Алесем Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нашим главным врагом был журнализм. Мы боялись стать журналистами. Потому что выбранный нами жанр — чрезвычайно опасен. Записать свидетельства людей — это работа журналиста. Ему рассказывают, он записывает, немножко обработает, пригладит и печатает. Много книг написано таким образом, это особый раздел литературы.

,

,

,

Мы же хотели написать книгу, а не сборник рассказов и свидетельств очевидцев блокады. А что значит написать книгу? Она должна иметь сюжет, развитие темы. Мы записали двести человек и хотели сохранить интонацию и словарь каждого. Труднейшая задача, не все нам удалось. И все-таки… Каждый рассказ — это рассказ другого человека. Другой человек — это другой язык, другое видение, другие детали жизни, краски. Вот это «другое», личное, и было нашей задачей.

— Даниил Александрович, вы много общались с журналистами. Кого бы в этой веренице встреч вы вспомнили сейчас добрым словом?

Ну, вот, пожалуйста. Я много работал с Бэллой Курковой. Я считаю ее великолепной тележурналисткой. (Это ведь тоже журналистика, может быть, сейчас даже самая популярная.) Мы с ней сделали около десятка сериалов — в частности, и о войне, и о Лихачеве. Мне очень нравилось работать с ней. Куркова беззаветно погружалась в тему. Тема для нее — гораздо шире, чем просто материал, который я мог дать. Ее вопросы, ее попытки чем-то дополнить сюжет очень мне помогали. Не я ей помогал, а она мне. Она меня возила на памятные места, доставала и показывала хронику. Это в первую очередь касалось военных сериалов или материалов печально знаменитого «ленинградского дела». Куркова — пример мастера. При этом, надо сказать, она себя никак не обозначала, прятала себя за моей спиной.

— С вашего разрешения, обратимся к сегодняшнему состоянию журналистики. Сейчас на этот счет ведутся горячие споры. Насколько, на ваш взгляд, оправданны разговоры о том, что интернет и электронная журналистика погубят журналистику бумажную?

Отвечу. Ничего в творческой жизни, да и вообще в жизни, время не выбрасывает. Все остается. Вот смотрите. Лошади остались или нет? Остались и украшают нашу жизнь. Кино осталось? Театр остался? Я смотрю на процессы в современных СМИ как на очень любопытное и полезное соревнование.

,

,

Казалось бы — да, интернет… Но знаете, что такое газета? Она имеет какое-то сходство с книгой. Она имеет запах. Она имеет вес: ты ее берешь и чувствуешь. Она шуршит. Она имеет хорошие фотографии и плохие, что тоже важно: плохие позволяют понять, что значит хорошая фотография.

Печатное слово я воспринимаю гораздо более полно, чем виртуальное, электронное. Наверно, это привычка к чтению. На бумаге я вижу удачное словечко, в интернете я его не воспринимаю. В газете все имеет значение. Верстка полосы… Как газета хочет выделить то или иное место в тексте или не хочет… Какой шрифт, какой заголовок найден… В этой полноте восприятие газетного материала — более сочное. Так что, для меня газета будет существовать. Хотя есть преимущества и у телеэкрана. Но телеэкран, когда я смотрю последние известия, программу «Время», навязывает мне точку зрения, в нем для меня нет выбора, я не могу все время включать и выключать телевизор…

— Последний вопрос. На днях в Санкт-Петербурге откроется V Международная научная конференция из цикла «История сталинизма» по теме — «Жизнь в терроре». Один из ее организаторов — Фонд имени Лихачева, который вы возглавляете. Регулярность подобных встреч говорит о неизбывности темы. Что вы думаете по этому поводу?

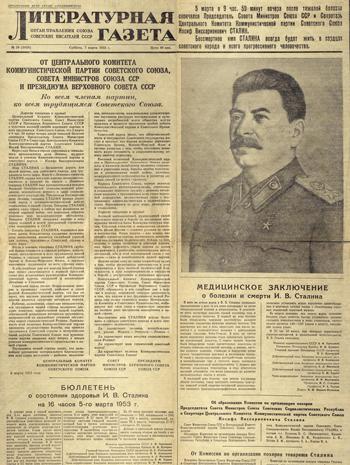

Тема конференции чрезвычайно актуальна и современна. У нас от сталинизма, от того советского времени сохранились страхи, сохранилось кривое представление о культе личности, о роли Сталина в индустриализации и Отечественной войне. Мы не избавились от сталинизма. Странно, но мы легче избавились от ленинизма. Так что, этот интерес естественный.

,

,

,

— Кстати, вам не удалось посмотреть по телевизору «Жизнь и судьба»? (Накануне нашей беседы состоялась премьера двух первых фильмов экранизации по роману Василия Гроссмана – С.С.)

Я начал смотреть и бросил. Потому что мне надоела бутафория войны — взрывы, землянки… Я думаю, после всего, что мы видели и читали, войну сегодня надо давать по-другому.

— У меня поначалу было такое же желание из-за ощущения, что все это уже видел на экране. Я вспомнил страницы вашего романа «Мой лейтенант», где война в ее повседневном быте показана как бы с изнанки. Но потом я втянулся в нервный ритм картины и не пожалел, потому что авторы фильма ушли в глубину характеров героев Гроссмана, воссоздавая сложности и трагизм их жизни на фронте и в тылу.

Возможно, вы правы: нужно было бы смотреть дальше. Но сеанс кончался в полпервого ночи, а мне еще предстояло готовиться к конференции, о которой мы только что говорили.

На этой деловой ноте закончилась беседа с классиком.

Поздравляем Даниила Александровича Гранина с получением Национальной литературной премии «Большая книга» в номинации «За честь и достоинство».

,

,