Мы не были очень близки — работали в разных редакциях. Но социальной дистанции не держали и при нечастых встречах, бывало, обменивались рукопожатиями (полузабытый навык) и парой необязательных ироничных фраз. Хотя однажды, в конце 80-х, в разгар лигачевской антиалкогольной кампании (именно Егор Кузьмич был главным идеологом этой бесчеловечной акции), даже соображали «на троих» вместе с общим приятелем — специальным корреспондентом «Крокодила» Виталием Витальевым. Наблюдая за ударными темпами Виталика в деле расширения границ познаваемого, Александр качал головой и говорил: «Еврей-пьяница — хуже русского стахановца». Слово Кабакова часто бывало насмешливым, порой кисло-терпким до цинизма, но всегда безукоризненно точным и абсолютно честным.

В те же годы он написал и издал роман, принесший ему мировую известность, — «Невозвращенец». Два года назад по просьбе журнала «Русский пионер» (июнь 2018 г.) Александр Кабаков вспоминал события тридцатилетней давности. Публикуем эти воспоминания с небольшими сокращениями.

Он вернулся

Я не проснулся знаменитым.

Я знаменитым уснул.

Это было в одно июльское воскресенье (точнее не помню) 1989 года.

…Еще возясь с ключами от входной двери, я услышал, как особым, международным звоном заливается телефон.

— Это Юлиан Панич, радио «Свобода», — сказала трубка прекрасным актерским голосом, который я и без представления сразу узнал, этим голосом звучали на «Свободе» тексты Солженицына. — Мы вас разыскиваем уже месяц, нам нужно ваше разрешение на трансляцию радиоспектакля по вашему «Невозвращенцу». Постановку мы уже сделали. С вами хочет поговорить редактор программы Сергей Юрьенен…

В тот же вечер я слушал свой текст, по ходу действия сопровождавшийся студийными взрывами и стрельбой.

Почти с самого начала передачи телефон звонил не умолкая. «Свободу» слушали все. Потом всю ночь перезванивались — уже было можно.

Вот так я и заснул знаменитым.

К этому времени я был опытным московским журналистом, служил обозревателем в знаменитых перестроечных «Московских новостях» и ждал выхода со дня на день первой беллетристической книги, сборника повестей и рассказов под общим издевательским названием «Заведомо ложные измышления» — формулировка политической статьи советского Уголовного кодекса. Книгу составили тексты, публикацию которых невозможно было представить себе еще год назад. Но времена наступили совершенно новые, и цензура агонизировала… Впрочем, одну повесть — об отказниках, отчаявшихся в попытках покинуть социалистическую родину и угнавших через границу поезд, — цензоры все же из книги выкинули. С формулировкой «пропаганда международного терроризма» — хотя сочинение было откровенно и намеренно несуразное, сказочное. У меня там Румыния расположена на месте Венгрии…

А всего в моем послужном литературном списке тогда было несколько десятков так называемых юмористических рассказов — в «Литгазете» я даже получил премию «Золотой теленок» — и несколько сочинений, никак не помещающихся в жанр «сатира и юмор», а подпадающих под выше процитированное определение из УК. Сочинения эти были не то что «смелые» или «острые», как тогда говорили, а просто и неприкрыто антисоветские. Достаточно сказать, что герой главного из них, маленького романа в трех повестях (одну и выкинули из книги) «Ударом на удар, или Подход Кристаповича», воевал с Лубянкой именно по принципу «ударом на удар».

Вся моя антисоветчина писалась, конечно, не просто «в стол», существование ее я строго засекретил, даже близким друзьям не давал читать — забудут машинопись в метро, а те, кому следует, как-нибудь по шрифту вычислят мою старенькую портативную «Москву». Но поскольку тщеславие и сочинительская эйфория распирали, то друзей приглашал к себе домой, человек десять, в основном коллег по юмористическому цеху — среди них таких будущих звезд гражданского глагола, как Иртеньев и даже, кажется, Шендерович, — и читал им вслух. Таким способом обнародования определялся размер текстов — чтобы можно было прочитать за вечер, прерываясь на рюмку-другую водки под приготовленные женой бутерброды…

Между тем перестройка шла своим чередом. Киновед Дима Попов выпросил все же у меня экземпляр «Кристаповича» и отнес его на «Мосфильм». Там сочинение попалось на глаза знаменитому режиссеру Владимиру Наумову, и он взялся снимать фильм, один из первых официально антисоветских, «Десять лет без права переписки», вышедший только в 1990 году. Но уже в 1987-м я стал ни мало ни много сразу модным дебютантом-сценаристом главной киностудии, соавтором народного артиста СССР. А вскоре перешел из тишайшего «Гудка», где прослужил семнадцать лет, в гремящие вольномыслием «Московские новости». Да и на частной моей жизни горбачевская свобода сказалась: летом 1987 года меня при жене выпустили во Францию по приглашению ее тамошних родственников… И здесь не осталось никаких родственников-заложников.

Месяца через три после возвращения оттуда все и прояснилось: принялись меня вербовать в осведомители КГБ. Подчеркиваю: в разгар перестройки. Скажу честно: я перепугался. Главное, я не мог решить, как себя вести, чтобы и не подыграть им, не дай бог, и себя не подставить. Поэтому выбрал самую, как я понял еще во время службы в Советской Армии, беспроигрышную стратегию Швейка: «Осмелюсь доложить, я идиот». Вербовщики тихо бесились, но терпели — почему-то такой придурок им был нужен.

,

,

Однако предстояло рано или поздно заканчивать эту игру. И я пошел на очередное свидание с ними в твердой решимости послать их подальше. Я ворвался в явочный номер «Националя» и открыл рот, чтобы произнести что-нибудь гордо-гневное. Но вместо этого выпалил нечто, еще минутой раньше не приходившее в голову: «Я решил написать повесть о том, как вы меня вербовали. Материал я собрал, так что больше встречаться с вами у меня нет нужды». На этих словах повернулся и пошел к выходу. Признаюсь — спине было неуютно.

К вечеру того же дня, прослонявшись несколько часов по городу, я понял, что угрозу надо осуществить. Повесть о вербовке, которую я прочту, конечно, друзьям, будет доказательством, что реальная вербовка не удалась…

Я взял отпуск и, пользуясь возможностями работника железнодорожной газеты «Гудок», получил путевки для себя и жены в пансионат Министерства путей сообщения в поселке Затока тогда еще Молдавской ССР. С собою взял пишущую машинку и за сутки пути придумал сюжетное наполнение будущей повести, задуманной как алиби.

К этому времени меня мучило навязчивое предчувствие — в бурлении перестройки мне отчетливо виделись будущие внутренние войны всех со всеми и возможная гибель страны. Вообще, осталось в памяти одно из главных ощущений того времени — сочетание страха и неудержимого веселья… Так вот, в редакцию на улице Герцена (Большой Никитской) и оттуда домой я шел от метро «Белорусская» по 2-й Брестской и потом по улице Горького до Пушкинской площади и обратно. По пути видел все, что в преувеличенном виде потом вошло в повесть, — межэтнические конфликты, густеющую в воздухе ненависть, бессилие или подлое подстрекательство власти, нарастающую нищету… На Пушкинской, напротив кафе «Лира» (вскоре там открылся первый в империи «Макдональдс»), безумствовали митинги… Почти документальное описание того, что творилось вокруг, я сдвинул в сторону фантастического преувеличения. А поскольку преувеличению требовалось какое-то объяснение, то я действие перенес в будущее — там кошмары могут стать реальностью. Соответственно, профессию главному персонажу придумал «экстраполятор» — экстраполяцией в математике называется продление функций за пределы известного графика по линейному закону. Именно с помощью такого продления мой герой и попадает из текущего 1988-го в предстоящий 1993-й… А вербовщики выжимают из него информацию о грядущей ситуации.

Все это я придумал в поезде до Одессы и потом в автобусе до Затоки. Кроме деталей и финала — это всегда возникает по ходу письма.

В пансионате я вынес на балкон две табуретки, на одну поставил машинку, на другую сел сам и за две недели написал эту коротенькую повесть, три авторских листа — потом ее стали называть романом.

По всему пансионату вообще и под моим балконом в частности росли изумительной красоты розы, пахнущие дустом, — их опрыскали в ходе борьбы с вредителями. На третий день соседи пожаловались администрации на стук моей машинки, мешающей им отдыхать после обеда. Я переместился в комнату и закрыл двери на балкон, избавившись разом от соседей и дуста.

По возвращении в Москву я прочитал повесть друзьям, один из которых удивленно констатировал: «Ты и во время гласности пишешь непроходняк!..»

Между прочим, за десять минут до начала этого домашнего чтения я заменил название — называлась повесть бессмысленно и претенциозно «Потом наступает рассвет». Мгновенно, по наитию, я зачеркнул эту чушь и вписал то название, которое, я думаю, принесло едва ли не половину успеха сочинению.

После чтения я немедленно отнес «Невозвращенца» в журнал «Искусство кино», где был уже persona grata в качестве привеченного «Мосфильмом» и самим Наумовым сценариста. Повесть была принята с полнейшим восторгом, это был июнь 1988 года. Константин Щербаков, тогдашний главный редактор «Искусства кино», долго и упорно протаскивал ее сквозь цензуру. После ровно года борьбы, в подробности которой он меня не посвящал, в июньском номере 1989 года «Невозвращенец» вышел.

Все остальное началось потом и довольно быстро кончилось.

Договор о мировых правах с издательством Christian Bourgois. Переводы и издания во всех европейских странах, в США и Японии. Promotion-тур по Европе, с интервью и рецензиями в газетах, от Le Figaro до The Guardian.

Без малого месяц с лекциями в Австралии.

Раннее утро в Париже, возле метро Odeon, киоск, сверху донизу увешанный Paris Match с моей фотографией… И фотография на рекламной тумбе во Франкфурте — «сенсационный автор ярмарки этого года».

Пиратские издания во всех городах еще СССР, от брошюр на оберточной бумаге до целой полноформатной восьмиполосной газеты.

Казавшиеся тогда фантастическими отечественные и особенно заграничные гонорары — тысяча долларов превышала границы советского воображения. Впрочем, по словам Бродского, главное качество денег — они кончаются; нобелиату было видней.

Неведомым образом я не рехнулся — возможно, сработал мой характер: я постоянно готов к плохому, а хорошее воспринимаю как незначительную случайность. Малознакомые люди, ориентируясь на мое выражение лица, спрашивают участливо, что случилось.

Повесть в 76 машинописных страниц изменила мою писательскую и просто человеческую судьбу. До сих пор, с десятком опубликованных романов, почти сотней рассказов и несколькими пьесами, с пятитомником неполного собрания сочинений и огромным количеством отдельных сборников, с двумя премиями «Большая Книга» и прочими регалиями, я остаюсь в общественном сознании автором только «Невозвращенца». Я возненавидел бы это сочинение, если бы не чувство благодарности.

Теперь вся та недолгая мировая известность забыта. По Уорхолу, каждый имеет право на 15 минут славы. Мне досталось примерно три года — спасибо.

Спасибо, что были, и спасибо, что прошли. Нельзя всю жизнь быть автором бестселлера. Литература — не шоу-бизнес. Прощай, невозвращенец.

…Я все пялился в темноту и пустоту ночной квартиры. Сна и близко не было.

Жена с кошками уехали на дачу, снятую в Переделкине, конечно.

Элегантный ветер трепал афишку провинциального театра, гастролировавшего с инсценировкой повести в Москве, ни мало ни много на сцене старого Художественного.

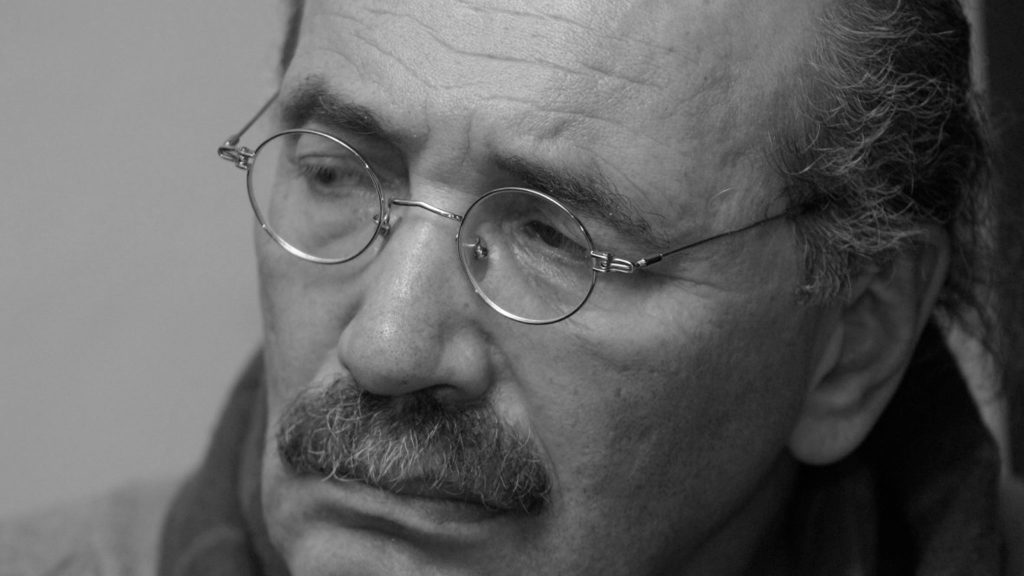

Я представлял эту невероятную афишу, фотографию хмурого автора на ней, пустой Камергерский и вспоминал «Записки покойника».

Новая жизнь началась, оказалась точно такой, какой должна была быть, и тут же кончилась, будто уже прожилась.

Я довольно долго жил в Париже.

И Le Figaro опубликовала мое интервью.

И кумир моего позднего отрочества писал из своего американского далёка: а правда ли, мой друг, что ты колоссально сочинил какое-то колоссальное сочинение и теперь колоссально выступаешь по Москве как модный сочинитель? Он всю жизнь любил слово пятидесятых «колоссально»…

Я боюсь темноты.

Я боюсь темноты.

Я лежал в комнате с настежь распахнутой в прихожую дверью, слушал стрельбу где-то на Масловке и боялся темноты. А стрельбы не боялся нисколько.

Потом у меня вовсе не стало сил бояться, и я решил найти себе какое-нибудь занятие. Я зажег свет по всей квартире, притащил в прихожую стул и поснимал со стоявшего там старого шкафа чемоданы — один за другим. Их приходилось ставить на пол. Для этого я слезал со стула, открывал очередной чемодан и, увидав быстро накапливавшиеся тогда журналы с романами о борьбе с отдельными недостатками, быстро захлопывал чемодан и лез за следующим… Попалась пара чемоданов с моими собственными заметками, осторожно смелыми, ровно по той робкой газете, в которой я семнадцать лет пережидал советскую власть, вовсе не надеясь, что она кончится, не надеясь, но чувствуя.

Здесь было все, в этих вытертых чешских чемоданах, проехавших по всем станциям всей сети железных дорог всего Советского Союза.

И только один чемодан не открывался.

Я принес из кухни довольно грязные и даже слегка ржавые ножницы. Стоило ими чуть-чуть подковырнуть язычок замка-защелки, как он, подталкиваемый пружиной, звякнул и откинулся. Однако перекосившаяся крышка чемодана не открывалась…

Наконец, весь в поту, дрожащими руками я отодрал проклятую крышку.

,

,

Сил совсем не осталось, и я сел на пыльный пол.

Сел — и услышал, как тихо стало вокруг.

Грохот танковых пушек больше не доносился с Пресни, автоматные очереди не трещали на Тверской, и не грохали неизвестного происхождения взрывы, регулярно раскалывавшие воздух над Живодеркой…

Я встал на четвереньки — стесняться-то некого — и, цепляясь за подзеркальник, выпрямился в рост. Телевизор в ногах моей постели рябил и тихо бормотал. Потыкав в пульт управления, японско-корейскую новинку, я нашел:

«…положение впредь до последующих решений президента Советского Союза. Запрещается проведение митингов, демонстраций и других политико-массовых мероприятий, а также приостанавливается выпуск следующих периодических изданий…»

Чемодан был пуст.

Сюжет отменился. Я отменил сюжет.

Зато я вписал время и место, читатель.

Скажите мне спасибо.

1988–2018

Москва — Павловская Слобода